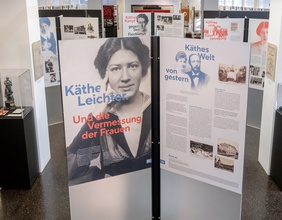

Helmut Lohner liest "Michael Kohlhaas"

Zwei wütend Verzweifelte

Der Bauer und Pferdehändler Hans Kohlhase, der über dem Unrecht und dem herrschenden System zerbricht, war ein Seelenverwandter seines größten Apologeten, Heinrich von Kleist. Die nächsten sechs Wochen liest Helmut Lohner das Werk in Patina.

8. April 2017, 21:58

"...das Rechtsgefühl machte ihn zum Räuber und Mörder"

In seinem Abschiedsbrief vom 21. November 1811 ("Am Morgen meines Todes") schrieb Heinrich von Kleist (34) den Satz: "Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war." Dann erschoss er, auf deren Verlangen, die krebskranke Freundin Henriette Vogel und beförderte sich selbst in eine - so verstand ers wohl - bessere Welt. Nicht, ohne denen, die er liebte, einen ähnlich leichten, ja heiteren, befreienden Tod gewünscht zu haben.

Der von Manien und Depressionen ständig quer durch die deutschen Lande gehetzte preußische Offizierssohn und verzweifelte Dichter, mit den politischen Kriegszuständen wie auch mit der eigenen Unvollkommenheit hadernd ("Die Hölle gab mir meine halben Talente!"), hatte längst schon den Tod als existentiellen Ausweg gesucht; und auch nach einer Partnerin auf diesem Weg ins Freie.

Wild entschlossen, bloß wozu?

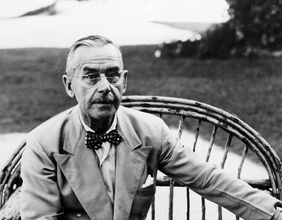

Mag sein, dass sein Entschluss ins Wanken geraten, verzögert worden wäre, hätte etwa der alte Goethe an seinem Weimarer Theater den "Zerbrochenen Krug" nicht eigenmächtig bearbeitet und anschließend in Grund und Boden inszeniert.

Hätte sich derselbe Goethe weniger herablassend über "Penthesilea" und "Amphytrion" geäußert; oder hätte wenigstens irgendwer Anderer von Einfluss was Gutes über Kleists Erzählungen und Dramen gesagt. Mag sein. Wahrscheinlich ist es nicht. Denn dieser Heinrich von Kleist war ein wütend Verzweifelter, von Natur aus wild entschlossen - er wusste nur nicht immer, wozu (übrigens auch in politischen Dingen nicht).

Historisches Vorbild

Unweit des ultimativen Tatortes am Ufer des Kleinen Wannsees liegt, an der Havel, der Ort Kohlhasenbrück, heute ein idyllischer Teil von Berlin-Zehlendorf. Und dort steht eine "Kohlhaas-Eiche", neu gepflanzt 1873, im Schlachtjahr von Verdun, martialisch beschildert am Vorabend des noch viel größeren Schlachtens, 1913.

Aber die Eiche sollte ja ursprünglich, und vor allem, an jene angeblich tausend Jahre alt gewordene Vorgängerin erinnern, die also schon das mächtige Wahrzeichen von Kohlhasenbrück gewesen wäre, als Anfang des 16. Jahrhunderts dort der Bauer und Pferdehändler Hans Kohlhase lebte, dessen Gerechtigkeitswahn samt Fehdelust ihn zur lokalen Legende werden ließ.

Irrewerden am System

Die Geschichte von diesem Kohlhase, der sich gegen Willkür und Zynismus der Obrigkeit buchstäblich mit Gott und der Welt anlegt, war dem Dichter Kleist 1805 als Dramenstoff empfohlen worden. Aber Kleist wollte diesem so seelenverwandten Rebellen, der an der eigenen Kompromisslosigkeit scheitert, in erzählender Prosa beikommen, ihn zum Exempel stilisieren. Wild und wütend hinschreiben, wie das geht, wenn einer, von seinem heißen Herzen getrieben, irrewerden muss an den Systemvertretern durch Geburt und Laune.

Mit dem historischen Hans Kohlhase hat Kleists "Michael Kohlhaas" nur, sozusagen, an der Basis zu tun ("Aus einer alten Chronik" lautet der Untertitel der Novelle). Auch das geschichtliche Ambiente von Brandenburg und Sachsen passt der Erzähler ganz nach Bedarf der Psyche seines tragischen Helden (und seiner eigenen) an.

Der Widerspruch des willkürlich beraubten, von politischer Justiz verhöhnten Kohlhaas zu diesem Staatswesen (das klar erkennbar das der deutschen Staaten zu Kleists Zeit ist) wird bis in den Exzess gesteigert, bis man begreift: auch ihm, dem Kohlhaas, war auf Erden, auf dieser deutschen Erde nicht zu helfen.

Schon gar nicht mit einer Gedenkeiche zum Schlachtjubiläum.

Mehr dazu in Ö1 Programm

CD-Tipp

"Helmut Lohner liest Oskar Kokoschka", ORF-CD, erhältlich im Ö1 Shop