Speziallösungen als Wettbewerbsvorteil

Materialien für die Zukunft

Immer leichter, immer härter, immer stärker - und wenn's geht mit ein paar intelligenten Zusatz-Eigenschaften. So wünscht sich die Industrie neue Werkstoffe. Entwickelt werden sie unter anderem an der österreichischen Montanuniversität Leoben.

8. April 2017, 21:58

Auch aus "Weicheier"-Materialien können "harte Burschen" werden, wenn sie nämlich mit besonderen Oberflächen beschichtet werden, so wie am Christian-Doppler-Labor für Advanced Hard Coatings der Montanuniversität Leoben.

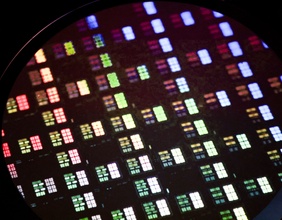

Auch Stahl wird schon lange gehärtet, indem man seine Oberfläche mit Stickstoff behandelt. Die moderne Werkstoffentwicklung verfeinert dieses Verfahren ständig. Ein Beschichtungsmaterial wird zum Beispiel mit hochenergetischen Argon-Ionen beschossen, löst sich ab, reagiert in einer Kammer mit Stickstoff und bildet dann auf den Werkzeugen eine extrem harte Oberfläche.

Ein sehr aufwändiges Verfahren, das sich aber rechnet. Vor allem, wenn die Lebensdauer von Materialien vervielfacht wird, ohne dass der Preis im selben Maß steigt. Bohrer werden so besonders langlebig, Turbinenschaufeln besonders stabil.

Sensor-Warnung eingebaut

Kühnere Entwürfe für oberflächenbehandelte Materialien gehen dahin, dass sich zum Beispiel eine Oberfläche signalrot verfärbt, sobald das Werkstück zu heiß wird. Damit hat das Material auch gleichzeitig einen Sensor samt Warnung eingebaut - nur durch eine intelligente Beschichtung.

Andere Werkstoffe härten sich selber, wenn sie sich durch Abnutzung erhitzen. Die Automobilindustrie wünscht sich Kolbenringe, die nicht nur verschleißbeständiger sind, sondern sich auch selbst schmieren können. Unter anderem soll damit der Ölverbrauch sinken.

Um dies technisch möglich zu machen, werden verschiedene Konzepte erprobt. Eines baut zum Beispiel ein Weichmetall in die Oberflächenschicht ein. Bei Erwärmung drängt es an die Oberfläche und schmilzt. Dieser dünne Film dient dann als Schmiermittel und verringert vor allem den Reibungswiderstand.

Titan-Aluminide reduzieren Gewicht

Am Department "Metallkunde und Werkstoffprüfung" entwickelt Helmut Clemens Titan-Aluminide. Diese Werkstoffe sind nur halb so schwer wie etablierte Nickel-Basis-Legierungen. Sie haben ein gutes Korrosionsverhalten und bleiben auch zwischen 700 und 900 Grad noch stabil. Ein ideales Material unter anderem für Triebwerke oder Turbinen zur Stromerzeugung.

Ein neuer Werkstoff kann eine ganze Kaskade von Innovationen in Gang setzen. Die Titan-Aluminide sind halb so schwer wie die Nickelbasislegierungen. Wenn die Turbinenschaufeln in Triebwerken nur mehr die Hälfte wiegen, reduzieren sich die Fliehkräfte auf ein Viertel, das heißt, die Ingenieure können auch die Lager, an denen die Schaufeln angebracht sind, weitaus leichter anlegen!

Durch immer bessere Rechenmodelle voraussagen zu können, was bei Temperaturen zwischen 1.000 und 1.200 Grad etwa während des Walzens von Stahl passiert, das ist das Ziel der Arbeiten von Christof Sommitsch. Er ist Leiter des Christian-Doppler-Labors für Werkstoffmodellierung und Simulation.

Modell für thermische Prozesse

Oft entscheiden 20 Grad mehr oder weniger darüber, welche Eigenschaften ein Metall bei der Verformung etwa in einem Walzwerk bekommt. Ein Grund mehr, diese Prozesse genau zu berechnen. Kann man die thermischen Prozesse in ein Modell fassen, profitiert die ganze Produktion davon. Nicht nur das Werkstück wird besser, die Techniker erfahren so auch, wann sie Teile ihrer Anlage warten müssen, weil das Modell die Abnützung der Werkzeuge mitkalkulieren kann.

Die Zeit der "primitiven Rohstoffe" ist laut Sommitsch vorbei. Österreich könne sich vor allem durch Speziallösungen im Wettbewerb gegen China oder Indien profilieren.

Steigerung der Energie-Ausbeute

Die Zukunft der Sonnenenergie-Nutzung liegt im Kunststoff. Das prophezeit der Materialwissenschaftler Gernot Wallner. Er hat eine transparente Fassadendämmung mitentwickelt. Das Material in Form ganz kleiner, hohler Waben fängt die Sonnenwärme so ein, dass es im Winter den dahinter liegenden Raum heizen kann. Die Energie-Ausbeute ist erstaunlich: Sie schwankt im Winterhalbjahr zwischen 100 und 200kWh pro Quadratmeter.

Auch die in der Solartechnologie verlangten Temperaturen sprechen für die Verwendung von Kunststoffen. Zum Beispiel spielt sich die Warmwasserbereitung im 60-Grad-Celsius-Bereich ab, die Heizung in der Gegend um 40 Grad - optimale Temperaturen für Kunststoffe.

Nachhaltige Kunststoffe

Die derzeitigen Solarpanele aus Metall, Glas und Holz sind für Wallner unangepasste Ungetüme. Im Sommer heizen sie sich auf fast 200 Grad Celsius auf, Temperaturen, die immer wieder zu Betriebsproblemen führen. Die Lösung: Kunststoffkollektoren. Die Leobener Techniker arbeiten jetzt in einem riesigen internationalen Projekt daran, Kunststoffkollektoren in den nächsten fünf bis zehn Jahren marktreif zu machen.

Wobei der Kunststoff nicht aus Erdöl hergestellt werden muss, sondern im Gegenteil auch aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zellulose kommen kann und soll. Einer der Vorteile von Kunststoffkollektoren: Sie können hoch automatisiert produziert werden und wären daher weitaus billiger als die konventionellen Warmwasser-Kollektoren.

Hör-Tipp

Dimensionen, Donnerstag, 13. Juli 2006, 19:05 Uhr

Download-Tipp

Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendung nach Ende der Ausstrahlung 30 Tage lang im Download-Bereich herunterladen.

Links

Montanuniversität Leoben

Christian Doppler Laboratory for Advanced Hard Coatings