Denken, fühlen, musizieren

Mozarts Geistesblitze

Warum machen wir Musik? Wo im Gehirn wird Musik abgespeichert und wieder abgerufen, wenn wir Geige spielen oder Symphonien hören? Antworten auf diese Fragen suchen die unterschiedlichsten Disziplinen: Hirnforschung, Ethnologie, Psychologie und Archäologie.

8. April 2017, 21:58

Warum also und seit wann macht der Mensch Musik? Die Antwort liegt naturgemäß im prähistorischen Dunkel. Was man weiß: Das älteste Musikinstrument ist eine 35.000 Jahre alte Flöte aus einem Schwanenknochen. Aber was war davor? Sangen Menschen nicht in der Gemeinschaft, klatschten sie nicht die Hände und stampften mit ihren Füßen auf den Boden?

Der britische Archäologe Steven Mithen ist überzeugt: Musik machte regelrecht den Menschen. Sein Argument: Nur der Mensch musiziert; die dazu nötigen Rhythmen und Klänge formten im Gehirn unsere neuronale Verschaltung.

Was passiert beim hören von Musik im Kopf?

Wechseln wir die Perspektive und schauen zur Hirnforschung. In groben Zügen ist durchaus bekannt, was im Gehirn passiert, wenn wir Musik hören. Das Hörareal des Gehirns liegt sinnigerweise direkt hinter dem Ohr. Schaut man auf ein Notenblatt oder auf eine Gruppe von Musikern, dann ist darüber hinaus das Sehareal aktiv, das sich am Hinterkopf befindet.

In diesen Arealen weiß man aber noch nicht, was man sieht bzw. hört. Die Integration dieses Wissens passiert in einem weiteren Areal, das direkt auf dem Weg zum Stirnhirn liegt. Dort vorne sorgt der menschliche "Arbeitsprozessor" dafür, dass man nicht vergisst, welche Töne man vor einer Minute gehört hat, sonst könnte man keine ganze Symphonie im Kopf behalten.

Wird man als Genie geboren?

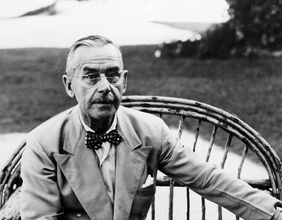

Kommen wir zurück zu Hörbuch-Titel des deutschen Psychiaters Manfred Spitzer: "Mozarts Geistesblitze". Gerade in diesem Jubiläumsjahr wird andauernd vom "musikalischen Wunderkind Mozart" gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Wird man als Genie geboren oder wurde "Wolferl" von seinem Vater so lange gedrillt, bis die elfenbeinernen Klaviertasten unter den Fingern des Kindes glühten?

Die meisten Menschen gehen wohl intuitiv davon aus, dass man als Genie zur Welt kommen muss. Mit drei Argumenten versucht Manfred Spitzer zu erklären, warum das nicht so sein muss.

Drei Argumente

Erstens wird ein Baby mit einem 400 Kubikzentimeter kleinen Gehirn geboren. Und ein großer Teil der Nervenzellen wird erst in den Monaten vor der Geburt miteinander verbunden und somit funktionstüchtig. Manfred Spitzer weist darauf hin, dass in dieser Zeit das Ungeborene bereits Töne hören kann: "Dabei wirkt Mamas Becken wie ein 3D-Lautsprecher."

Argument Nummer zwei: In den Monaten nach der Geburt wächst das Hirnvolumen um das Dreifache an, und in dieser Zeit wird das Gehirn des Babys massiv von der Umwelt geformt. Die Rechnung lautet also ganz simpel: Keine Musik, keine Musikalität!

Argument Nummer drei: Übung macht den Meister - und sicherlich macht sie zu einem ganz erheblichen Teil auch das Wunderkind aus. Das zeigen Studien ganz deutlich: Wer später Profi-Geiger wird, hat schon als Zehnjähriger Tausende Stunden geübt; als 20-Jähriger hat er bereits 10.000 Stunden mit dem Instrument verbracht; gute Amateure bringen es nicht einmal auf 2000 Stunden.

Talent und Übung

"Wie viel genau an einem Wunderkind Talent und wie viel Übung ausmacht, lässt sich nicht sagen", macht Manfred Spitzer deutlich. Und er relativiert auch den Begriff "angeboren", indem er fragt: "Wenn Musikalität angeboren ist, bedeutet das, dass sie genetisch fixiert ist oder dass das kindliche Gehirn schon vor der Geburt Musik gelernt hat und entsprechend die Nervenzellen verknüpft wurden?"

Für den Laien mag diese Unterscheidung nach Haarspalterei klingen. Doch man weiß in Bezug auf das "absolute Gehör": Wer nicht in den ersten Lebensjahren - wenn sich das wachsende Gehirn an seine Umwelt anpasst - ein absolutes Gehör für Töne entwickelt, wird es auch später nie erlangen. Das absolute Gehör ist also nicht angeboren, sondern in frühester Kindheit erlernt.

Was bedeuten diese Erkenntnisse für Eltern: Soll man sein Kind möglichst früh drillen, damit es später im Leben zum Superstar wird? Manfred Spitzer reißt bei dieser Frage erschrocken die Arme hoch und ruft aus: "Nein, um Himmels willen. Eltern sollten ihren Kindern eine glückliche Kindheit ermöglichen, und dazu gehört Spaß, nicht drillen!"

Hör-Tipp

Radiokolleg, Montag, 15. Mai bis Donnerstag, 18. Mai 2006, 9:05 Uhr

Download-Tipp

Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendereihe "Radiokolleg" (mit Ausnahme der "Musikviertelstunde") gesammelt jeweils am Donnerstag nach Ende der Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.

Buch-Tipp

Manfred Spitzer, Hörbuch, "Mozarts Geistesblitze, Wie unser Gehirn Musik verarbeitet", Galila Hörbuchverlag, ISBN: 3902533005