Verkaufszahlen steigen wieder

Wozu Vinyl?

Die Vinyl-Schallplatte wird 60 Jahre alt. Die CD lief ihr den Rang ab, doch tot ist sie noch lange nicht. Die Verkaufszahlen steigen wieder. Vinyl lebt, und das in unterschiedlichsten Verwendungen. Ideologische Grabenkämpfe inklusive.

8. April 2017, 21:58

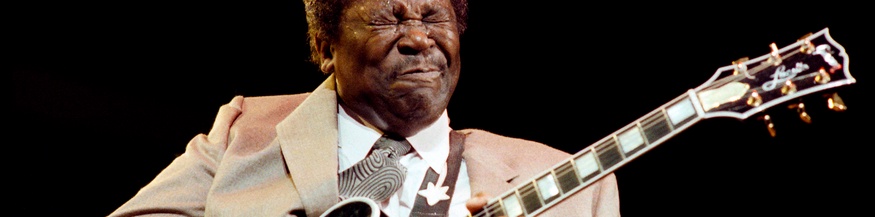

Oper mit Turntables: "I Hate Mozart"

Vor 60 Jahren löste die Vinyl-Schallplatte ihre technisch minderwertigere Vorgängerin, die Schellackplatte ab. Am 21. Juni 1948 rotierte zum ersten Mal eine Scheibe aus Polyvinylchlorid (PVC) auf einem Plattenteller. Und sie tut es wieder häufiger. Die Zahl der verkauften LPs ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen.

Doch wozu gibt es noch Vinyl im Zeitalter der digitalen Tonträger, wenn sogar schon viele DJs die Festplatte dem Plattenschleppen vorziehen? Die Welt der Vinyl-Fans ist ein eigener Kosmos voller ideologischer Minenfelder. Er reicht von Liebhabern experimenteller Klangmassive bis zu Jazz-Connaisseuren, von Avantgarde-Musikern bis zu Opernfetischisten. Man erkennt sie auf Flohmärkten am fingerfertigen Durchblättern von Plattenkisten, sie sind meist männlich und können sich ganze Wochenenden über die Anzahl der Tischchen unter ihrem Plattenspieler oder über die besten Nadeln und Abnehmersysteme unterhalten.

Klingt Vinyl besser?

Die häufigsten Argumente für die Platte: Der haptische Effekt, das Auflegen als Ritual, das Plattencover als großflächige Gestaltungsmöglichkeit. Zudem soll die mechanische Abtastung Klangverfälschungen mit sich bringen, die als angenehmer empfunden werden als der verzerrungsärmere Klang der CD.

Und natürlich die Meinung, auf dem analogen Medium fände sich mehr musikalische Information als auf digitalen Tonträgern. Ob sich dieser subjektive Eindruck schlüssig beweisen lässt, darüber wird heftig gestritten.

Soziologische Kleinbiotope

Die zwei Philosophien digital/analog bleiben nicht die einzigen feindlichen Lager. Auch die Vinyl-Gesellschaft ist eine zersplitterte. DJs bevorzugen direkt angetriebene Plattenteller, denn diese kommen schnell auf Touren, haben also eine geringe Hochlaufzeit. Klangfetischisten setzten auf riemenbetriebene Modelle. Die mechanische Entkopplung von Antriebsmotor und Plattenteller soll helfen, Vibrationen zu minimieren. Dann gibt es da noch die Fraktion, deren Plattenteller mehrere Kilo schwer ist und einer modernen Steinskulptur ähnelt und jene Gruppe, die auf große Masse unter ihren Vinylscheiben verzichtet.

Und erst die Tonabnehmer: Unterschiedliche Schliffe der diamantbestückten Nadel von verschiedenen japanischen Schleifmeistern lassen Tüftlerhirne rauchen. Und schließlich das Match MC gegen MM. Moving Coil versus Moving Magnet. Gemeint ist der Teil am vorderen Ende des Plattenarmes, der die Bewegungen der Nadel in Audiosignale umwandelt. Bei MC-Systemen werden Spulen in einem Feld eines Dauermagneten bewegt. Bei MM-Systemen wird ein Eisenteil in der Nähe von Spulen bewegt.

Jagd nach der besten Pressung

Die Suche nach Ausdifferenzierung bleibt nicht beim Abspielgerät stehen. Eine Version einer geliebten Platte reicht oft nicht. Die Jagd nach der besten Pressung lässt Audiophile auch auf Reisen Ausschau halten nach möglichst hochwertigen, unzerkratzten Gebrauchtscheiben. Bevorzugt werden englische oder amerikanisch Pressungen, klanglich an letzter Stelle rangieren Extra-Anfertigungen für Buchklubs oder TV- und Hörermagazine. Die Klangqualität unterscheidet sich oft gewaltig. Hier flache Tonwüste, dort Gänsehaut-fördernde Raumtiefe.

Schuld daran ist sowohl die Qualität des verwendeten Vinyl-Materials als auch das Ziehen von Kopien beim Pressvorgang, der sogenannte Mütter auf Väter folgen lässt. Vom Negativ, dem Vater, werden die Mütter abgezogen. Die eigentlichen Pressmatrizen, die Söhne, werden durch einen galvanischen Prozess aus den Mutterplatten gefertigt. Kleinlabels sorgen mit audiophilen Nachpressungen in hoher Qualität für feuchte Augen und leere Portemonnaies. Neue Klassikaufnahmen werden - im Gegensatz zu Musik aus Genres wie Rock und Pop - kaum auf Vinyl gepresst.

Es gibt auch noch die Billigherstellung, ganz ohne Press-Familien: Für sogenannte Dubplates wird das Tonmaterial wie zu Edisons Zeiten direkt mit einem Schneidstichel in einen Rohling geschnitten. Eine Möglichkeit, die vor allem DJs nutzen, um die eigenen Tracks auf den Plattenteller legen zu können.

Plattenspieler als klassisches Instrument

Der Plattenspieler als Instrument ist nicht nur DJs vorbehalten. Über den Umweg der DJ-Avantgarde sind die legendären Technics-Plattenspieler SL-1210 MK2, die "Zwölfzehner", auch in zeitgenössischen Orchestern zu finden. Dieter Kovacic alias Dieb 13 etwa hat in Bernhard Langs Oper "I Hate Mozart" das Opernpublikum im Mozart-Jahr mit Scratch-Effekten irritiert und akustische Dekonstruktionsarbeit geleistet.

Auch der in Wien lebende Komponist Jorge Sánchez-Chiong schreibt schon mal Werke für Kontrabass, E-Gitarre, Turntables und großes Orchester. Beim Festival "Klangspuren" vor zwei Jahren wurde eine Komposition für Turntables und Militärmusikkapelle von Sánchez-Chiong uraufgeführt.

Das akustische Einsatzgebiet für LPs und Singles ist ein breites. Der Überblick muss ein kursorischer bleiben. Der beste Beweis dafür, dass Vinyl lebt.

Mehr dazu in ORF.atMehr zu Jorge Sánchez-Chiong in oe1.ORF.at

Mehr zu Bernhard Langs Oper "I Hate Mozart" in oe1.ORF.at

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/2.0/DEED.DE|CC BY-SA 2.0] Ars Electronica Festival: Impressionen - Postcity](/i/related_content/be/0a/be0abe435ba816d5ee6c654aa7fcd6f770f4134e.jpg)