Die Wissenschaft einer menschlichen Leidenschaft

Der Musik-Instinkt

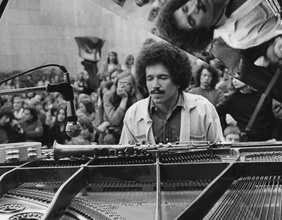

Bevor Daniel Levitin sich der Neurowissenschaft zuwandte, war er Punkmusiker, dann ein mit mehreren goldenen Schallplatten ausgezeichneter Musikproduzent. Entsprechend frisch ist auch Daniel Levitins Kompendium einer menschlichen Leidenschaft geschrieben.

8. April 2017, 21:58

Musik sagt nichts, funktioniert nicht in Begriffen. Sie ist klingende Luft: Nur da, solange man sie hört. Warum gibt es Musik? Warum hat die menschliche Evolution deren Fortbestand gesichert? Bringt Musik dem Menschen irgendeinen Überlebensvorteil?

Der Kognitionspsychologe Professor Daniel Levitin, der als Musikproduzent von Chris Isaac, Joni Mitchell und Carlos Santana goldene Schallplatten gewonnen hat, sagt, eines Tages hätte er dringend der Frage nachgehen wollen, warum Musik auf ihn eine manchmal erschütternd tiefgehende emotionale Wirkung habe.

"Die bildgebenden Verfahren, mit denen wir heute arbeiten, haben uns etwas sehr Spannendes im Hinblick auf die tiefgehende emotionale Wirkung von Musik gezeigt", erklärt er im Gespräch. "Musik ist in der Lage, einige Regionen im Gehirn zu aktivieren, die von der Sprache nicht erreicht werden. Das sind die primitiven Regionen, die alle Wirbel- und Säugetiere gemeinsam haben. Regionen wie das Kleinhirn und der Hirnstamm. Interessant ist auch die Verbindung zur Amygdala, die die Kampf- oder Fluchtreaktionen auslöst. Wenn wir beim Hören von Musik erschauern, wenn sich unsere Körperhaare aufstellen und wir Gänsehaut kriegen - all das geht auf Aktivitäten der Amygdala zurück."

Föten hören

Professor Daniel Levitin, Leiter des Labors für musikalische Wahrnehmung an der McGill University in Kanada, ist sich sicher, dass Musik eine wichtige Rolle in der menschlichen Evolution gespielt hat. Denn die Schrift gibt es erst seit 5.000 Jahren, den Menschen aber seit 150.000 Jahren. Wie wurde vor Erfindung der Schrift eine wichtige Information über Generationen weitergegeben? Levitin nimmt an: Der Mensch reimte. Diese Pflanze kannst Du essen. Von jener solltest Du die Finger lassen. Und damit alle das besser behielten, wurde es mit einer Melodie unterlegt.

Hören ist der erste Sinn, der sich schon beim Fötus für die Welt öffnet und der letzte, der sich vor ihr verschließt, wenn es ans Sterben geht.

"Wir wissen, dass am Ende der 20. Woche das Hörsystem des Fötus voll ausgebildet ist", so Levitin. "Der Fötus hört dann den mütterlichen Herzschlag. Und er nimmt durch das Fruchtwasser auch die Geräusche der Umwelt auf. Es funktioniert wie durch einen Tiefpass - Toningenieure wissen, was ich meine. Mit anderen Worten: Hohe Frequenzen kommen nicht zu dem Fötus durch. Aber die niedrigen Frequenzen, die tiefen Töne gelangen bis ans Ohr des Fötus, dessen Gehirn nun Zellen ausbildet, um die Geräusche zu deuten. Das heißt: Wenn das Kind auf die Welt kommt, ist es bereit, Musik zu hören und zu verstehen. Hören ist nicht nur der erste, sondern auch ein sehr intimer Sinn. Wenn man etwas sieht, dann begreift man das Gesehene als außerhalb des Selbst stehend. Das Gesehene ist Teil der Welt. Aber wenn man etwas hört, dann fühlt es sich an, als wäre es im Kopf. Es kann sich um das gleiche Objekt handeln. Zum Beispiel ein gackerndes Huhn. Sieht man ihm beim Gackern zu, empfindet man es als von sich entfernt, außerhalb. Schließt man die Augen und hört nur die Geräusche, fühlt es sich an, als wäre das Huhn im Kopf."

Luft in Schwingung versetzt

Ähnlich verhält es sich mit der Musik, die es ja nur im Kopf des Hörers gibt. Außerhalb ist sie immateriell, Töne sind Luft in Schwingung.

"Eine Abfolge von Noten an sich enthält nichts, was die reichhaltigen emotionalen Assoziationen erzeugt, die wir bei Musik empfinden;", schreibt Daniel Levitin in seinem Buch "Der Musik-Instinkt". Und weiter:

Unsere Fähigkeit, Musik zu verstehen, beruht auf Erfahrungen sowie auf neuronalen Strukturen, die mit jedem neu gehörten Lied und jedem Hören eines bekannten Liedes dazulernen und sich verändern können.

Rätselhafte Gefühle

Aber auch die detaillierteste Untersuchung unserer neuronalen Reaktionen auf Musik kann nicht erklären, wieso wir bei der Marseillaise das Kinn recken, bei Patti Smith's Titel "Horses" in Schwung geraten und bei Tschaikovskys Symphonie Pathétique melancholischen Gedanken nachhängen. Diese Frage bleibt vorerst ungeklärt, muss auch Daniel Levitin eingestehen:

"Schon Leibnitz und Wittgenstein wussten sich keinen Reim darauf zu machen. Und ich weiß es auch nicht. Nicht, dass ich mich mit ihnen vergleichen möchte. Ich habe zwar einige Werkzeuge, die sie nicht hatten - die neuen bildgebenden Verfahren -, aber es bleibt ein Rätsel. Um die Frage anders zu stellen: Warum macht uns eine bestimmte Abfolge von Noten weinerlich, andere lassen in uns das Gefühl einer großen Hoffnung keimen oder eines Triumphs, aber wenn Hühner gackern oder Autos hupen, löst das bei uns nichts dergleichen aus? Es sind nicht irgendwelche Töne, die uns diese Gefühle bescheren, sondern spezielle. Warum ist das so? Wir wissen es nicht."

Eine emotionale Sprache

Musikkomponisten schreiben ihre Stücke in der Absicht, ihre Hörer zu berühren. Sie wissen, wie das geht. Sie beherrschen die Klaviatur der Gefühle. Aber warum funktioniert es? Warum weiß der Hörer, was der Komponist ihm sagen will? Und zwar so gut, dass selbst im Zeitalter grassierender Musikpiraterie zum Beispiel in den USA mehr Geld für Musik ausgegeben wird als für Sex und verschreibungspflichtige Medikamente, wie der Autor im Vorwort erwähnt.

Musik sei eine andere, womöglich frühere und ausschließlich emotionale Form der Sprache, sagt Daniel Levitin. Also gäbe es eine musikalische Grammatik, die uns allen zugänglich ist. Mit der wird der Neurowissenschaftler sich in seinem nächsten, noch nicht übersetzten Buch beschäftigen: "The World in Six Songs: How the Musical Brain Created Human Nature".

Gänsehaut bei Santana

Aber wie kam es, dass Levitin vom erfolgreichen Musikproduzenten zum Musikneurowissenschaftler wurde? Ein Grund, den er schon in seinem Buch anführt, war, dass Elvis Costello von seiner Plattenfirma den Laufpass bekam, weil er zu wenig verkaufte - mit einem solchen Betrieb wollte Levitin nichts mehr zu tun haben. Ein anderer war folgendes Ereignis:

"Als ich eines Tages mit Carlos Santana zu Aufnahmen im Studio war, bekam ich während eines seiner Solos Gänsehaut. Das war umwerfend", erinnert sich Levitin. "Dann hatte ich das Erlebnis, meinen Körper zu verlassen und mir als 12-Jährigem wiederzubegegnen, wie ich die erste Santana-Platte hörte und mich in diese Musik verliebte. Und nun war ich erwachsen, saß mit diesem Mann im Studio und nahm seine Musik auf. Es fühlte sich an, als spiele er nur für mich. Klar, Millionen von Leuten würden das später auch hören, wenn ich meinen Job gut machte, aber in diesem Raum waren nur wir zwei. Und an diesem Tag hatte ich die Idee, zu erforschen, woher meine Gänsehaut kam. Und was wohl in Carlos vorging, das dazu führte, dass ich so von den Socken war. Und was in meinem Kopf passierte, als mich seine Musik derart beeindruckte."

Gewinn an sich

In den letzten Jahren machten Studien mit dem Titel "Der Mozart-Effekt" oder Forschungen zur förderlichen Rolle der Musik in der Schlaganfall-Therapie Furore. Levitin allerdings geht es in seinen Forschungen nicht darum, dass mit Hilfe der Musik bei anderen, vorgeblich "wichtigeren" Dingen bessere Leistungen erzielt werden könnten, sondern darum, dass Musik an sich ein Gewinn ist.

Überdies: Daniel Levitins Begeisterung und Neugierde, sein Forscherdrang teilen sich dem Leser mit und machen sein Kompendium "Der Musik-Instinkt" zu einem kurzweiligen Sachbuch, das uns über den aktuellen Stand der Forschung informiert.

Hör-Tipp

Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr

Buch-Tipp

Daniel Levitin, "Der Musik-Instinkt. Die Wissenschaft einer menschlichen Leidenschaft", aus dem Amerikanischen übersetzt von Andreas Held, Spektrum Akademischer Verlag

Link

Spektrum Akademischer Verlag - Daniel Levitin