In der Hauptstadt von Suriname

Ein Tag in Paramaribo

Suriname, am Atlantischen Ozean gelegen – von Französisch-Guayana, Brasilien und Guyana begrenzt - zählt zu den kleinsten unabhängigen Ländern auf dem südamerikanischen Kontinent.

8. April 2017, 21:58

Entdeckt hat seine Küste Christoph Kolumbus, die ersten Niederlassungen gründeten die Engländer und ab 1667 entfalteten die Niederländer dauerhaften Einfluss in Suriname. Die Bevölkerungsstruktur ist sehr heterogen, die Menschen sind indischer, afrikanischer aber auch kreolischer und chinesischer Herkunft. Viele ihrer Vorfahren wurden nach Ende der Sklaverei als Kontraktarbeiter 1873 nach Suriname geholt.

Die Bewohner des Landes können auf eine sehr bewegte Geschichte zurückblicken. 1975 feierte man schließlich die Unabhängigkeit von den Niederlanden, dann folgten Jahre der Militärregierung bevor unter internationalem Druck in Suriname die Demokratie wiederhergestellt wurde.

Um die Hauptstadt Paramáribo dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes das ganze Leben. Sie verfügt über den wichtigsten Hafen des Landes, hat das höchste Verkehrsaufkommen.

Architektonischer Mix

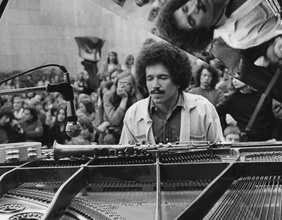

Cynthia McLeod, die Tochter des ersten Staatspräsidenten von Suriname, Johan Henri Eliza Ferrier, beschäftigt sich literarisch schon lange mit der Geschichte ihres Landes.

"In Paramáribo lässt es sich gut leben - man liebt eben, was man lange kennt", sagt Cynthia McLeod über ihre Heimatstadt, in der sie 1936 geboren wurde. Paramáribo wurde im 19. Jahrhundert zwei Mal von vernichtenden Bränden heimgesucht wure. Was blieb und nunmehr zum Weltkulturerbe zählt, sind weiß lackierte Häuser aus Holz auf roten Ziegelsteinen, ein architektonischer Mix aus niederländischen, französischen und amerikanischen Einflüssen.

"Das Gefährlichste an der Stadt ist der Verkehr", sagt Cynthia McLeod auf die Frage, wie sicher die Hauptstadt Surinams denn sei. Neben ihrer Arbeit als Chronistin und Schriftstellerin organsiert sie Rundgänge durch das historische Viertel der Hauptstadt.

"Alles, was hübsch aussieht, gehört Privatpersonen, die hässlichen Häuser sind Regierungsgebäude", scherzt die rüstige alte Dame und erzählt von einem unerklärlichen Phänomen, nämlich dass in Paramaribo die Tür des Finanzministeriums immer offen steht.

Die meisten Menschen sind aus dem historischen Zentrum schon weggezogen. Zu wenig wurde in die alte Bausubstanz investiert, zu viel in die Planung von Siedlungen gesteckt. Die Lim A Po Straat verbindet die entlang des Flusses Suriname verlaufende Waterkant mit der Altstadt und gehört zu den am häufigsten fotografierten Andenken an die Kolonialtage.

Koloniales Erbe

Die koloniale Vergangenheit von Suriname gehört zu den Spezialgebieten von Cynthia McLeod. Die Jahre, die sie mit ihrem Mann in Amerika und Europa verbrachte, nutzte sie für intensive Studien über die Geschichte ihres Landes. Ihren ersten historischen Roman über das Leben der Sklaven auf den Zuckerrohrplantagen veröffentlichte Cynthia McLeod 1987 unter dem Titel "Wie teuer war der Zucker?".

Das Interesse für historische Realitäten aus der Kolonialgeschichte hatte bei ihr bereits ihr Vater geweckt. Johan Ferrier war Premierminister, Gouverneur und der erste Staatspräsident eines unabhängigen Suriname. Vergangenen Jänner starb er wenige Monate vor seinem 100. Geburtstag als ältestes ehemaliges Staatsoberhaupt der Welt.

Farbige Frau, weißer Mann

Unterwegs im historischen Viertel von Paramáribo trifft man auch auf die Geschichte jener Frau, die Cynthia McLeod zu einer ihrer wichtigsten Arbeiten inspiriert hat. Es ist die Geschichte über Elisabeth Samson, eine Afro-Surinamerin des 18. Jahrhunderts, die es zu Vermögen gebracht hatte. Ihr ehemaliges Haus beherbergt heute das Ministerium für Arbeit.

"Dieses Haus gehörte jener Frau, über die man in all unseren Geschichtsbüchern nachlesen kann", erzählt Cynthia McLeod. "Eine farbige Frau, die 1764 einen weißen Mann heiraten wollte. Die niederländischen Kolonialherren hatten eine ganze Reihe von Gesetzen für Sklaven und farbige Menschen erlassen. Zum Beispiel, dass sie nicht heiraten durften. Also schrieb sie einen Brief nach Amsterdam. Suriname gehörte damals nicht den Niederlanden, sondern der Stadt Amsterdam. Als die Regierenden in Suriname von diesem Brief hörten, schickten sie ein Schreiben mit 19 Argumenten gegen diese Heirat nach Amsterdam. Aber in diesem speziellen Fall von Elisabeth Samson entschied man anders, weil bei einer Heirat das Vermögen der farbigen Frau den Weißen zugutekommen würde. Und das hielt man für eine gute Sache."

Zwar wurde Elisabeth Samson letztendlich von höchster Stelle die Genehmigung zur Heirat mit einem Weißen erteilt, das Schriftstück erreicht sie allerdings erst nach dreieinhalb Jahren und zu diesem Zeitpunkt war ihr Bräutigam bereits verstorben. Aber, so Cynthia McLeod, Elisabeth fand einen anderen Mann.

Die Autorin näherte sich dieser Geschichte sowohl in Form einer wissenschaftlichen Arbeit als auch eines Romans. "The Free Negress Elisabeth, Prisoner of colour" nennt sie die Biografie über eine farbige Frau, über die weiße Historiker nur festhielten, sie müsse das Geld wohl von ihrem weißen Herrn geerbt haben.

Für Cynthia McLeod war es eine große Genugtuung, anhand alter Schriftstücke beweisen zu können, dass es Elisabeth Samson als clevere Geschäftsfrau zu Wohlstand gebracht hatte und nicht als Nutznießerin eines weißen Mannes. Im Gegenteil: Elisabeth hatte weißen Männern zu Reichtum verholfen.

Juden als erste Surinamer

In ihren Büchern, die im Laufe der Jahre folgten, beschrieb Cynthia McLeod unter anderem auch die Geschichte der sephardischen Juden aus Portugal, die sich deutlich vor den Engländern, nämlich bereits 1640, an der Küste Surinames, nahe der heutigen Hauptstadt Paramáribo, angesiedelt hatten.

Die Juden sind die ersten wirklichen Surinamer, sagt die Chronistin, und die Stammbäume der Familien beweisen, dass so gut wie in jeder Familie des Landes jüdische Vorfahren zu finden sind. Doch nicht nur jüdische Traditionen sind in der etwa 500.000 Personen zählenden Bevölkerung von Suriname tief verwurzelt. Die nach Ende der Sklaverei ins Land geholten Lohnarbeiter aus China, Indien, Pakistan, Indonesien und Japan haben den Grundstein für eine multikulturelle Gesellschaft gelegt.

Service

Cynthia McLeod, "The Free Negress Elisabeth, Prisoner of colour", Waterfront Press

Übersicht

- Reisen