Geschichte der Zukunft im Filmmuseum

Utopie und Dystopie

Seit es das Kino gibt, werden Science-Fiction-Filme gedreht. Die Überlegungen zur menschlichen Zukunft scheinen wie gemacht für das visuelle Medium. Die Bandbreite reicht von Utopien zu Dystopien, von freundlichen Aliens hin zu hinterhältigen Weltraummonstren, von feisten Schlachtengemälden hin zu philosophischen Überlegungen.

8. April 2017, 21:58

Im Gegensatz zu vielen anderen Filmgenres, lässt sich die Science-Fiction schwer eindeutig kategorisieren, sie ist mehr thematischer Überbau als exakte Vorgabe, eher eine Ideensammlung denn ein kohärentes Thema. Die Retrospektive, die aktuell im Österreichischen Filmmuseum zu sehen ist, spiegelt die Buntheit und Zerrissenheit der Science-Fiction wider.

Neu-Atlantis

Wir künden auch im Voraus das Auftreten von ansteckenden Krankheiten und Seuchen an, prophezeien Heuschreckenschwärme, Hungersnot, Sturm und Unwetter, Erdbeben, Überschwemmungen, Kometen und andere naturgegebene Schicksalsfügungen, sagen die Jahrestemperaturen voraus und geben der Bevölkerung Ratschläge über die Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um diesen Übeln zu entgehen oder sich gegen sie zu schützen.

Die ideale Gesellschaft, gewappnet gegen viele Formen der Zerstörung: humanistisch, altruistisch, weise. Francis Bacon beschreibt sie im Jahr 1624 in "Neu-Atlantis", einer der berühmtesten Utopien der Renaissance. Und, wenn man so will, einem der ersten Science-Fiction-Werke überhaupt.

Die Zukunft des Menschen

Auch in gegenwärtigen Entwürfen des fantastischen Kinos spielen Bacons Gedanken noch eine Rolle: Immer wieder schimmert die Möglichkeit einer utopischen Gesellschaft durch, immer wieder präsentieren uns die visionären Geschichten die Ergebnisse eigennützigen oder verantwortungslosen Handelns.

Unter dem Dachbegriff "Science-Fiction" fasst man mittlerweile alle Werke zusammen, die sich mit der menschlichen Zukunft auseinander setzen. Eigentlich aber sind Geschichten gemeint, die wissenschaftliche Erkenntnisse fiktionalisieren, die sich demnach auch mit dem menschlichen Streben nach Erleuchtung, nach dem Begreifen des Unbegreifbaren beschäftigen.

Insofern ist es zwingend logisch, dass die technologischen Aufrüstungen und Entwicklungen des Zweiten Weltkriegs das Genre motivisch definieren. Die Atombombe und damit auch die Zerstörungskraft des menschlichen Geists rücken die Science-Fiction weg vom Fantastischen, hin zur Wirklichkeit: 1950 sinniert der Amerikaner Irving Pichel in "Destination Moon" über die Möglichkeit einer Mondlandung und bemüht sich dabei um größtmögliche Authentizität. Die Raumfahrt in "Destination Moon" wird angetrieben vom Kalten Krieg: Wer zuerst auf dem Mond landet, entscheidet über die Zukunft des Menschen, scheint es.

Schreckensvisionen

Nach dem Zweiten Weltkrieg fallen solche Zukunftsvisionen auf fruchtbaren Boden. Vor allem amerikanische Science-Fiction-Filme arbeiten die Angst vor der Sowjetunion in fantastische Erzählungen von außerirdischen Invasoren um. Don Siegel erzählt 1956 in "Invasion of the Body Snatchers" von der schleichenden Unterwanderung der amerikanischen Gesellschaft durch Pflanzenschoten aus dem Weltraum. Sie machen die Menschen zu willfährigen Drohnen, zu Erfüllungsgehilfen bei der Welteroberung.

Schreckensvisionen gibt es aber auch auf der anderen Seite der Welt: Otakar Vávra adaptiert 1948 Karel Capeks Roman "Krakatit" zu einem spannungsgeladenen Essay über die Verantwortung von Wissenschaftlern. In diesem Fall einem Forscher, der den zerstörerischsten Sprengstoff der menschlichen Geschichte erfindet.

Paris, die Stadt der Hiebe

In den 1960er Jahren ist das europäische Kino insgesamt beflissen von Zukunftsvisionen: Der italienische Regie-Meister Elio Petri zeigt in "Das zehnte Opfer" eine Gesellschaft, die keine Kriege mehr kennt, die aber zufällig ausgewählte Menschen in groß angelegten Jagden aufeinander hetzt. Im selben Jahr, also 1965, stellt Petris Landsmann Mario Bava mit wenig Geld seinen humanistischen Klassiker "Planet der Vampire" fertig: Eine Raumschiffcrew wird auf einem unbekannten Planeten von außerirdischen Mächten heimgesucht, die sich bei genauerem Hinsehen als ziemlich menschlich erweisen.

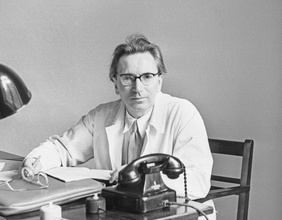

Auch das modernistische Kino setzt sich zu dieser Zeit intensiv mit Science-Fiction-Tropen auseinander: Jean-Luc Godard verlegt in "Alphaville" die Dystopie in das Paris der Gegenwart und zeigt die Seine-Metropole als Stadt der Hiebe. Die Vision einer Technokratie und daher kunstfeindlichen Gesellschaft entspinnt auch Godards Kollege Francois Truffaut in "Fahrenheit 451": Basierend auf Ray Bradburys einflussreichem Roman, verbieten futuristische Faschisten das Lesen und verbrennen Bücher zu Tausenden. Ein lesefreudiger Oskar Werner sagt den Totalitären den Kampf an.

Kreation und Zerstörung

Die Science-Fiction wird in Literatur und Film von immer denselben Themen umgetrieben: Es geht um den Fortschrittsdrang den Menschen, auch um die Geister, die er damit anruft. Ein ewiges Pendeln zwischen Kreation und Zerstörung. Die Kontexte ändern sich allerdings mit den jeweiligen Gesellschaften. Die Kommunismus-Angstgebilde der 1950er Jahre formulieren sich nach dem Platzen der Hippieblase in den 1970er Jahren in ökologische Horrorfantasien um.

Douglas Trumbull erzählt in "Silent Running" aus dem Jahr 1972 von einem Pflanzenfreund, der einer grausigen Zukunft entgegenblickt: Die Regierung ordnet an, sämtliche von der sterbenden Erde geretteten Gewächse zu zerstören, damit sie hemmungslosen Handelsgeschäften nicht im Weg stehen.

Im Reich der Fantasie

Die Gefahren einer sich immer schneller kapitalisierenden Welt und der globalen Vernetzung stehen ab den 1980er Jahren im Zentrum von Zukunftsvisionen: James Cameron schickt den "Terminator", eine Mordmaschine aus der Zukunft, zurück in die Gegenwart, um dort die Mutter des späteren Rebellenführers auszuschalten. Und Paul Verhoeven entwickelt den "RoboCop", einen Polizisten zwischen Mensch und Maschine, der im Auftrag von Kapitalisten Dienst nach Vorschrift verrichten soll, sich aber immer wieder an seine Vergangenheit erinnert.

Das Science-Fiction-Kino kreist immer um fremde Welten; mal liegen sie in fernen Galaxien, mal im Menschen selbst, mal sind sie dinglich erfahrbar, mal nur virtuell. Der neueste Film in der Retrospektive heißt "God's Puzzle": Der japanische Regisseur Takashi Miike erzählt darin von Physikstudenten, die einen neuen Urknall auslösen wollen. Andere Welten erschaffen, um die eigene hinter sich zu lassen. Die Sehnsucht nach einer idealen Gesellschaft, die ein ums andere Mal untergeht. Kreation bringt Zerstörung mit sich. Schon Francis Bacon wusste, dass es Neu-Atlantis nie geben kann. Die Utopie, die gehört ins Kino, ins Königreich der Fantasie.

Service

"Science : Fiction. Eine Geschichte der Zukunft", bis 10. März 2011, Filmmuseum

Filmmuseum