Vom Wandel der Gefühlskultur

Schamverlust

Schamverlust. Das ist ein Titel, der vermutlich nur ein bürgerliches Publikum in Aufregung versetzt. Schamverlust oder - man könnte auch sagen: der Aufstieg des exhibitionistischen Zeitalters: das ist das Mantra konservativer Kulturkritik. Soziologen nennen das "Entformalisierung".

8. April 2017, 21:58

Das heißt, ehemals strenge Verhaltensregeln haben sich weitgehend aufgelöst; das Öffentliche und das Private vermischen sich; auf Geschlecht, Stand, Alter oder Sprache bezogene Normierungen sind wertlos. Sich als Einzelner in der Gesellschaft zu orientieren ist nicht leicht geworden, da die Orientierungspunkte fehlen, Regeln und Rituale also. Es fehlt nicht viel und man befindet sich im Fahrwasser der restaurativen Kulturkritiker Thilo Sarrazin und Akif Pirincci.

Literatur als Indikator für gesellschaftliche Brüche

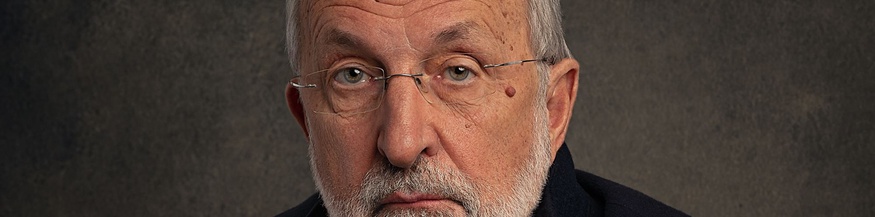

Ulrich Greiner tappt allerdings nicht in die weit offen stehende bürgerliche Selbstmitleidsfalle, auch wenn er kein Mann der gesellschaftlichen Basis ist und die exhibitionistischen Aus- und Tabubrüche der Unterhaltungskultur eher naserümpfend zur Kenntnis nimmt - Lady Gaga etwa oder diverse die Menschenwürde antastende Fernsehformate.

Doch Greiner beklagt nichts, äußert keinerlei Unbehagen an der Gegenwart und macht schon gar nicht seine eigene Befindlichkeit zum Maß aller Dinge. Er ist nicht mehr und nicht weniger als ein aufmerksamer Leser, der mit großer Lust die Literatur als Indikator für gesellschaftliche Brüche ernst nimmt. Was er am Begriff der Scham in seinen Lektüren festmacht ist ziemlich beeindruckend.

Das liegt einmal daran, dass die menschliche Gesellschaft zu keiner Zeit frei von Normen war und der Zivilisationsprozess in erster Linie ein Normierungsprozess ist, wobei Regeln häufig ungeschrieben und unausgesprochen sind. Gerade diese ungeschriebenen und unausgesprochenen Gesetze sind es, die jene Person, die sie bricht, bloßstellen. Die Literatur, schreibt Greiner, ist ein Archiv der Schamgeschichte.

Zitat

Im Schamgefühl begegne ich mir selbst, und Selbstbegegnung ist die Bedingung von Literatur. Dass diese Konfrontation mit sich selbst zuweilen unangenehm oder gar qualvoll ist, wird zum Anlass der Reflexion und des Schreibens. Beglückenden Selbstbegegnungen, die zu schöner oder auch eitler Zufriedenheit führen, fehlt jede Erfahrung eines Mangels, die durch die Niederschrift geheilt oder gemindert werden muss.

Mit den Augen eines anderen

Dieses Archiv durchforstet Greiner - hauptsächlich vom späten 18. Jahrhundert an. Mit gutem Grund, denn die Beschreibung des Verhältnisses des Individuums zu seiner Umwelt, der Dialektik zwischen dem Ich und den Anderen, ist ein neuzeitliches Phänomen und der subtilen Selbstdisziplinierungsstrategien der bürgerlichen Gesellschaft geschuldet. Das Individuum steht unter ständiger sozialer Kontrolle und ehemals auf einen kleinen höfischen Bereich reduzierte Begriffe wie Manieren, Contenance, der Ton, das Auftreten, die Ehre oder die Kompromittierung betreffen immer breitere Bevölkerungsschichten. Die bürgerliche Gefühlskultur ist eine Schamkultur.

"Im Augenblick der Scham sehe ich mich mit den Augen eines anderen", schreibt Greiner etwas psychoanalytisch angerührt. "Und dieser andere verkörpert eine von mir anerkannte Autorität - vielleicht Gott, den Vater, die Mutter - oder ein von mir angestrebtes Ideal des moralisch richtigen Handelns."

Die Literatur und da vor allem der Roman hat die durchritualisierte Schamkultur, die sich in der Praxis hauptsächlich im außersprachlichen Bereich manifestiert, beschrieben und analysiert. Der Blick der anderen ist ein beliebtes Thema. Bei Jean Paul Sartre etwa: "So wie ich dem Anderen erscheine, so bin ich." Daraus geht die Spaltung des Individuums hervor, wie sie etwa Dostojewski oder Thomas Mann beschreiben. Die Angst vor oder die Lust an der Scham. Das Fremdschämen. Und natürlich Macht und Ohnmacht.

Zitat

Wer Scham empfindet, fühlt sich - zumindest für den Augenblick - machtlos. Und wer Macht hat, neigt nicht dazu, sich zu schämen.

Die Schamlosigkeit der Mächtigen

Dass heute in der Unterhaltungskultur aufgrund der gesteigerten Möglichkeiten, seinen Exhibitionismus auszuleben, Peinlichkeit mitunter einen höheren Stellenwert hat als Können oder Leistung, ist nicht eigentlich beunruhigend. Das sogenannte Unterschichtfernsehen hat ja keine gesamtgesellschaftliche Wirkkraft, so wie bürgerliche Verhaltensweisen nie sämtliche sozialen Schichten durchdrungen haben.

Auch die Literatur hat sich des Themas nicht ernsthaft angenommen. Wenn wir heute von "Schamverlust" sprechen, geht es nicht um jene, die sich zwecks Aufmerksamkeitsgenerierung zum Affen machen, es geht auch nicht um die häufig genannte Pornografisierung der Gesellschaft, sondern um das Verhalten der Eliten, um die "Schamlosigkeit der Mächtigen", wie es bei Ulrich Greiner heißt. Er erzählt in seinem Buch dann auch konsequent auf das Problem zeitgenössischer Gefühlskultur hin: auf den Egoismus als gesellschaftszersetzende Kraft.

Die Gier und die Kälte, die dem Verhalten von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern zugrunde liegen, sind schamlos - und im buchstäblichen Sinne schämt sich niemand mehr für schamloses Handeln. Das hat natürlich Rückwirkungen auf die Gesellschaft, und von denen handelt die Literatur sehr wohl. Jene von Michel Houellebecq zu Beispiel. Oder jene des deutschen Autors Leif Randt, in dessen Roman "Schimmernder Dunst über Coby County" alle Gefühle eingeebnet sind.

Zitat

Die Felsmassive und Abgründe der alten heldenhaften Zeit, da man aus Scham sterben wollte oder wirklich starb, sind eingeebnet in die sanften Dünen einer Wellness-Oase.

Service

Ulrich Greiner, "Schamverlust. Vom Wandel der Gefühlskultur", Rowohlt Verlag