von Hartmut Radebold

Spurensuche eines Kriegskindes

Der Psychoanalytikers Hartmut Radebold hat selbst als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt, seinen Vater und sein Zuhause verloren. Mit Mitte 80 stellt er sich nicht nur seiner eigenen Vergangenheit, sondern auch deren Folgen für seine Frau und Kinder. In seinem Buch beschreibt er, was diesen Prozess ermöglicht und was ihm die Kraft zum Leben gegeben hat.

8. April 2017, 21:58

KLETT COTTA

Kontext, 28.8.2015

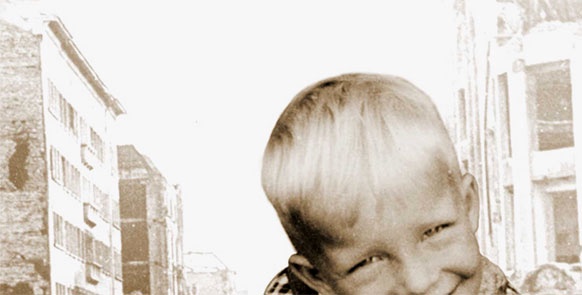

Die Titelseite seines neuen Buches zeigt Hartmut Radebold noch vor dem Krieg, als Bub im Vorschulalter, lachend und blond: "Dann, mit Wucht, erst die Bombenangriffe, die Ausbombung. Dann die Evakuierung, dann das Überrollen durch die russische Armee. Verlust meines Vaters, Verschleppung meines Bruders als Zivilgefangener nach Russland. Und erst ab 1950, also 11 Jahre danach, die Rückkehr nach Berlin - und das Leben scheint äußerlich weiterzugehen."

Persönliche Geschichte

In seinem Buch beschreibt der renommierten Psychoanalytikerer, wie der vom Krieg traumatisierte Junge zu dem heute 80-jährigen Mann geworden ist, der anhand seines eigenen Schicksals anderen Mut machen will. Hartmut Radebold hat aber keine klassische Autobiographie geschrieben. In einem sorgfältig strukturierten Buch verallgemeinert er - mit dem Blick des professionellen Analytikers - seine persönliche Geschichte, stellt verständliche Diagnosen und wichtige gesellschaftliche Bezüge her.

Die Nachkriegsrealität, in der er und die anderen Kriegskinder aufwuchsen, schreibt er, sei von einer "pathologischen Normalität" geprägt gewesen. So war es 1946 "normal", dass von den 20 Kindern in seiner Schulklasse nur bei dreien der Vater zuhause war, die übrigen Väter kehrten erst nach Jahren zurück - oder nie.

Trauma im Dunkeln

Der Begriff der "posttraumatischen Belastungsstörung" ist zu der Zeit noch keine gängige Diagnose. Die Auswirkungen der Weltkriege auf Kinder und Jugendliche bleiben lange im Dunkel. Mit der interdisziplinären Forschungsgruppe "weltkrieg2kindheiten" oder kurz "w2k", die er 2002 mitbegründete, trug Hartmut Radebold maßgeblich dazu bei, Licht ins Dunkel zu bringen.

Er selbst, berichtet Hartmut Radebold, habe als Kind um den verlorenen Vater nie getrauert, erst recht nicht geweint - sondern geschwiegen. Als junger Assistenzarzt suchte er Vaterersatz bei älteren Kollegen, bis er merkte, dass keiner wirklich Interesse an ihm als Person hatte. Er beschreibt, wie schwer es später für ihn selbst war, jüngeren Kollegen Vorbild zu sein und seinen Kindern ein guter Vater. Erst im Alter wird er fähig, sich zu versöhnen und Freundschaft mit anderen Männern zu schließen.

Die Schrullen eines Kriegskindes

In einem Kapitel seines Buchs kommen neben Radebolds Frau auch Tochter Sabine und Sohn Tobias zu Wort. Sie erzählen, wie sie ihren Vater seit ihren Kindertagen erlebt haben. Mit Leitsätzen, wie sie auch für andere Kriegskinder typisch sind: "Es wird aufgegessen!" - "Sei sparsam und wirf nichts weg!", Zudem eine ganz eigene innere Abwesenheit, wenn Hartmut Radebold sich in die Welt der Bücher zurückzog, so wie früher als Kind.

In seinem Buch beschreibt Hartmut Radebold liebevoll seine ganz persönlichen "Schrullen" eines Kriegskindes. Zum Beispiel seine Obsession mit Süßigkeiten, mit der nachzuholen sucht, was er als Kind wegen des Krieges versäumte. Eines jedoch scheint unwiederbringlich: Der lachende, strahlende Bub vom Buchcover sei auf ewig verschwunden, meint er.

Service

Hartmut Radebold, "Spurensuche eines Kriegskindes. Warum wir Kriegskinder so geworden sind, wie wir heute sind", Klett Cotta Verlag