SAMMLUNG EISENBERGER/LEOPOLD MUSEUM

Ö1 Kunstgeschichten

Stefan Kutzenberger mit Marietta im Museum

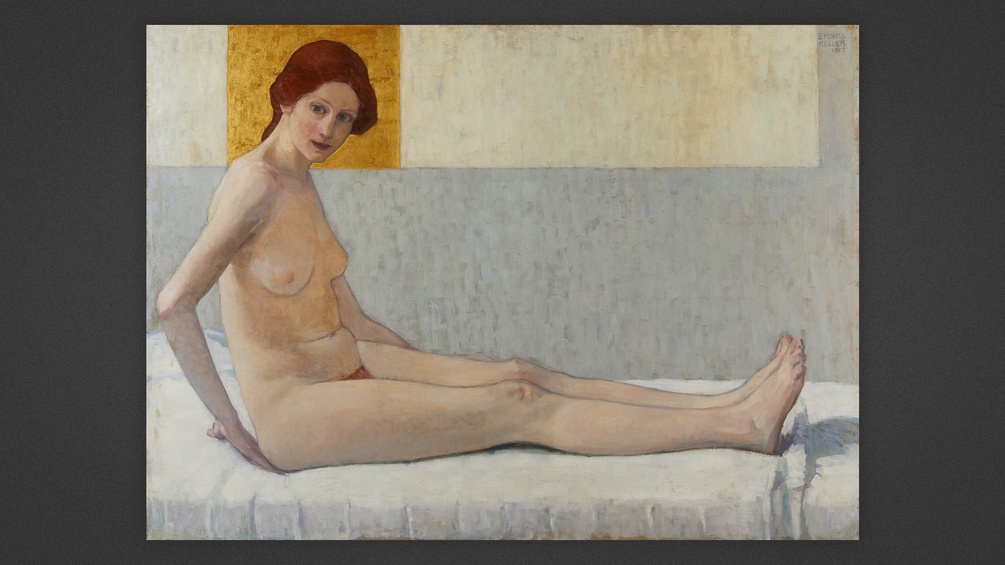

Broncia Koller-Pinell war die einzige weibliche Künstlerin im Kreis der Wiener Secession. Ihre bekannte sitzende „Marietta“ mit den ausgestreckten Beinen und dem leicht schiefgelegten Kopf ist emblematisch für diese Kunstperiode. In Stefan Kutzenbergers Kunstgeschichte trifft ein sensibler Schriftsteller in Begleitung einer Radioredakteurin im Museum auf die berühmte Frau auf dem 116 Jahre alten Gemälde. Die von Edith-Ulla Gasser kuratierte Erstveröffentlichungsreihe "Ö1 Kunstgeschichten" widmet sich dem Kunstblick von Autorinnen und Autoren.

21. November 2023, 02:00

Der Autor

Stefan Kutzenberger wurde 1971 in Linz geboren, er studierte in Wien, Buenos Aires, Lissabon und London. Der Autor, Ausstellungskurator, Literaturwissenschaftler und literarische Übersetzer aus dem Spanischen beschäftigt sich mit den Wechselbeziehungen zwischen der europäischen und der lateinamerikanischen Literatur sowie mit den Verbindungen der Literatur zur bildenden Kunst. Von ihm erschienen die Romane „Friedinger“ (2018) „Jokerman“ (2020) und „Kilometer Null“ (2022).

Michael Dangl - ORF/URSULA HUMMEL-BERGER

Der Sprecher

Michael Dangl wurde 1968 in Salzburg geboren und ist nach mehreren Engagements in Deutschland und Österreich seit 1998 Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt in Wien.

Marietta

Der Schriftsteller steht am Brunnen hinter dem Tor des Museumsquartiers in Wien und wartet auf die Kulturredakteurin, mit der er ein Gemälde auswählen soll, um darüber eine Erzählung zu verfassen, die später im Radio von einem berühmten Schauspieler gelesen und noch später dann in einem Sammelband publiziert werden soll.

Zwanzig Jahre lang hat er im Museum als Kunstvermittler gearbeitet und unzählige Gruppen durch das Haus geführt: Schulklassen, Tagestouristen, Kunsthistorikerinnen, lange im Voraus geplante Rundgänge ebenso wie spontane Gäste der 15-Uhr-Führung. Er hat vor Präsidenten, Staatspolitikern und Ehrengästen gesprochen, Madonna und Bob Geldof waren dabei, und die Literaturnobelpreisträger J. M. Coetzee und Mario Vargas Llosa, die ihn als Schriftsteller natürlich am meisten beeindruckten, auch wenn er damals eigentlich noch kein Schriftsteller war, sondern nur heimlich und für sich selbst schrieb. In seinen Führungen machte er nie einen großen Unterschied zwischen Volksschulklassen und Harvard-Professorinnen, die Informationen, die er vermittelte, blieben immer dieselben. Wichtig war ihm der persönliche Kontakt, das Gespräch, die kleinen Bezüge zur Herkunft der Gruppe und zu ihrer Gegenwart. Er wollte sich durch Menschlichkeit vom Tonband des Audioguides unterscheiden, denn so oft er auch über Gustav Klimts „Tod und Leben“ und Egon Schieles „Gelben Akt“ sprach, es sollte leidenschaftlich und nie auswendig vorgetragen wirken. Und meist gelang es, er wusste, dass er ein guter Kunstvermittler war, obwohl er sich im Geheimen als Schriftsteller fühlte.

All die Jahre hat er darauf gewartet, dass ihn einmal jemand bitten würde, eine Erzählung zu einem Bild zu schreiben. Selbst war er nie in der Position gewesen, das vorschlagen zu können, wer war er schließlich, ein kleiner Kunstvermittler, nicht einmal angestellt, zwar ein wesentlicher Bestandteil des Hauses, die Schnittstelle nach außen, doch trotzdem ein Fremdkörper im Büro, weil er eben nicht dort, sondern in den Ausstellungssälen arbeitete. Vor allem aber wusste niemand, dass er heimlich schrieb. Bis dann vor fünf Jahren das Wunder eintrat: Sein Roman wurde von einem Verlag akzeptiert. Seitdem war er Schriftsteller, offiziell. Und nun war er von der Kulturredakteurin des Radiosenders gefragt worden, ob er nicht über ein Bild aus dem Museum eine Geschichte schreiben wolle.

Ja, das will er! Und er weiß auch schon über welches, weiß das seit mehr als zwanzig Jahren: über Richard Gerstls „Paar im Grünen“. Ein Doppelporträt von Arnold und Mathilde Schönberg im sonnigen Garten in der Gmundner Sommerfrische, so expressiv gemalt, dass man die Gesichtszüge der beiden kaum erkennen kann. Es war dem Maler Gerstl offensichtlich mehr um Farbklänge gegangen als um das Dargestellte, ebenso wie es dem Komponisten Schönberg mehr um die Klangfarben als um die Harmonie gegangen war, sodass man sagen könnte, die Moderne entstand im Sommer 1907 beim Hoisnwirt am Traunsee. Das Pikante an diesem Gemälde aber ist, dass Richard Gerstl eine Affäre mit der sechs Jahre älteren Mathilde Schönberg hatte, die er hier so traut mit ihrem Ehemann darstellte. Nie hätte man die Leidenschaft des Künstlers für die Geliebte erahnen können, so verwischt und aufgelöst, wie er seine Geliebte porträtierte.

Über dieses Bild will der Schriftsteller nun schreiben, und er würde der Redakteurin erklären, wie er die psychologischen Verstrickungen der drei starken Persönlichkeiten in einer Erzählung zum Leben erwecken, wie er die Geheimnisse, die sie voreinander hatten, ausbreiten würde: weil sich diese in einem Gemälde nicht ausdrücken ließen, dafür brauche es eben die Literatur.

Er kennt die Kulturredakteurin nicht, weiß nicht, wie sie aussieht, doch sie hat anscheinend sein Autorenfoto gesehen, denn plötzlich steht sie neben ihm, mit einem Fahrrad, begrüßt ihn heiter und sagt: Entschuldigung für die Verspätung. Es sind doch nur ein paar Minuten, erwidert der Schriftsteller und lacht. Die Kulturredakteurin wischt sich den Schweiß von der Stirn, es ist der heißeste Tag in diesem Jahr, sagt sie, und das ist wahr, der Schriftsteller hat es in der Früh im Radio gehört, im selben Sender, in dem die Redakteurin arbeitet, es würde der heißeste Tag des Jahres werden. Ich liebe die Hitze, sagt er, bei mir beginnt das Leben erst bei 30 Grad. Die Redakteurin, viel sportlicher und fröhlicher, als er erwartet hat, auch wenn er nun nicht mehr weiß, was er erwartet hat, schüttelt den Kopf. Bei 25 Grad hört das Leben auf, ab dann wird es zur Qual. Das kann der Schriftsteller nicht verstehen, doch bevor er etwas antworten kann, hat sie sich schon in Bewegung gesetzt, schiebt ihr Fahrrad neben sich her zu den Fahrradständern vor dem Museum. Sie beugt sich nach vorn, um das Ziffernschloss am Vorderrad zu befestigen, ihr leichtes Sommerkleidchen hebt sich dabei in die Höhe, und der Schriftsteller schaut weg und dann wieder hin und dann wieder weg.

Oh, heute ist Schließtag, sagt die Redakteurin, erschrocken oder enttäuscht vor dem Museumseingang. Das macht nichts, entgegnet der Schriftsteller, nicht ohne Stolz, ich habe hier lange gearbeitet und kenne noch genug Leute, die uns einlassen können. Er winkt durch die Glasfront ins Innere, und tatsächlich öffnet kurz darauf ein Sicherheitsmann die Türe, begrüßt ihn herzlich und mit Namen, und es ist dem Schriftsteller peinlich, dass er den Namen des Kollegen vergessen oder nie gewusst hat. In ein paar Sätzen erklärt er, dass er mit der Redakteurin in die Ausstellungsräume müsse, um ihr ein paar Gerstl-Bilder zu zeigen, über die er eine Erzählung schreiben soll. Geht nur rauf, sagt der Sicherheitsmann. Die Alarmanlage sei nicht scharfgestellt, er aber bereits auf dem Weg nach Hause, sie sollten sich dann bei einem Kollegen abmelden, wenn sie fertig seien. Allzu lange hätten sie aber nicht Zeit, denn bald würde die Anlage aktiviert werden.

Schwitzend noch von der Hitze auf dem Betonplatz vor dem Museum steigen sie hintereinander die Treppen hinauf ins oberste Geschoß mit den größten Schätzen.

Ich bin gespannt, welches Gemälde wir auswählen werden, sagt die Kulturredakteurin.

Das weiß ich schon seit zwanzig Jahren, verrät der Schriftsteller.

Die Redakteurin meint, hochmütig oder verletzt - er kann es nicht einschätzen -, normalerweise würde sich beim gemeinsamen Rundgang ein unerwartetes Bild geradezu aufdrängen, aber er sei natürlich völlig frei.

Oben angekommen gehen sie zügig durch die Räume mit dem Kunsthandwerk: Vasen, Gläser, Broschen, präsentiert in leuchtenden Vitrinen. Dann beginnen die Säle mit den Gemälden, und gerade als der Schriftsteller sagen will, dass nun die Gemälde begännen, wird es dunkel. Erschrocken bleibt er stehen, schneller als die Redakteurin, die auf ihn aufläuft, sich an seinen Schultern festhält und sich, angstvoll oder zärtlich - auch das kann er nicht deuten - an ihn schmiegt. Er wird nicht schlau aus ihr.

Wie in der Geisterbahn, sagt sie, warm in seinen Nacken hauchend. Schnell, hinsetzen, ruft er und macht einen Sprung zur Seite, wo er zu Boden gleitet und sich an die Wand lehnt. Die Redakteurin schaut ihm im schwachen Licht des Notausgangschildes verwundert zu und bleibt stehen. Schnell, sonst geht die Alarmanlage los, ruft der Schriftsteller. Gemächlich macht die Redakteurin ein paar Schritte zur gegenüberliegenden Wand und setzt sich ebenfalls auf den Boden. Da hat anscheinend jemand scharfgeschalten, erklärt der Schriftsteller, wenn die Alarmanlage losgeht, wird das teuer.

Aber wir sind ja offiziell hier, entgegnet die Redakteurin. Na ja, nicht ganz, Sie haben ja gesehen, dass wir einfach durchgewunken worden sind.

Können Sie den Wachmann anrufen?

Ich habe keine Ahnung, wie die Durchwahl der Sicherheitszentrale lautet. Wir müssen ruhig bleiben und hoffen, dass der Kollege doch noch meldet, dass wir hier sind.

Okay, meint die Redakteurin unbekümmert. Sie lehnt sich an die Wand und streckt ihre nackten Beine im rechten Winkel geradeaus in den Raum. Ihr leichtes Sommerkleidchen wirkt im fahlen Licht der Notleuchte fast durchsichtig. Mit dunklen Augen schaut sie ihn an, abschätzend oder herausfordernd, der Schriftsteller kann es nicht unterscheiden. Plötzlich erfasst ihn eine Welle der Angst. Sein Herz beginnt zu rasen wie nach größter Anstrengung und sein Atem stockt. Er schlägt die Hände vors Gesicht und versucht, die Panik zu vertreiben.

Haben Sie Angst?, fragt die Kulturredakteurin.

Durch die Finger sieht er, wie sie ihn kritisch anblickt. Oder mit leichtem Ekel, so wie man ein seltenes Insekt unter dem Mikroskop betrachtet. Er nimmt seine Hände aus dem Gesicht und nickt.

Sie brauchen keine zu haben, meint sie nüchtern, so als wäre Angst eine mathematische Gleichung. Wir haben das Privileg, alleine in einem dunklen Museum sein zu dürfen. Leïla Slimani schreibt in einem Buch von einer ähnlichen Situation, ich habe den Titel des Buches leider vergessen.

Der Duft der Blumen bei Nacht, sagt der Schriftsteller, erleichtert, über Literatur reden zu können, und tatsächlich löst sich die Kälte in seinem Magen auf, der Anfall scheint nur klein gewesen zu sein.

Sie haben es gelesen? Ein großartiges Buch, nicht wahr? So weise, so menschlich, so elegant, wie die Autorin zwischen der Kunstbetrachtung und ihrem eigenen Leben hin- und herwechselt.

Und so völlig humorbefreit, antwortet der Schriftsteller. Über alles dürfe man ernsthaft schreiben, nur über das eigene Leben nicht, denn wenn man es da an Ironie fehlen ließe, würde es gefährlich.

Sind Ihre Bücher lustig?, fragt die Redakteurin.

Sie hat seine Romane also nicht gelesen. Warum sollte sie das auch. Trotzdem hat sie ihn ausgewählt, für ihre Serie der literarischen Kunstbetrachtungen eine Erzählung zu verfassen, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist und bedeutet, dass man seinen Namen in der Welt der Literatur bereits kennt.

Ich würde behaupten, dass ich ernsthaft, nachdenklich und melancholisch schreibe, sagt er, aber in den Zeitungen steht dann, ich sei rasant, skurril und selbstironisch.

Die Redakteurin lächelt, setzt zu einer Antwort an, lässt es dann aber bleiben und deutet stattdessen mit einer anmutigen Kopfbewegung auf das große Gemälde an der Stirnseite des Raums. Von wem ist denn das?, fragt sie.

SAMMLUNG EISENBERGER/LEOPOLD MUSEUM

Das ist neu, gehört nicht dem Museum, sondern ist eine Dauerleihgabe, es war noch nie Teil einer meiner Führungen.

Kennen Sie den Künstler?

Broncia Koller-Pinell, eine Zeitgenossin von Gustav Klimt.

Endlich eine Frau.

Ja, endlich eine Frau. Es gab damals nur wenige Künstlerinnen, da sie nicht in der Akademie studieren durften.

Ich weiß, man wollte ihnen nicht zumuten, im Aktzeichenkurs nackte Männermodelle zu sehen. Man glaubte, dass ihre zarten und reinen Seelen den Anblick nicht ertragen würden, oder umgekehrt, dass ihre animalische Sexualität sie verleitete, sich auf die Modelle zu stürzen, statt diese zu zeichnen.

Der Schriftsteller nickt. Seltsam, wie fremd sich die Geschlechter damals waren, sagt er, als gäbe es sie nicht seit Anbeginn der Menschheit.

Umso wichtiger sind Gemälde wie dieses, erwidert die Redakteurin. Was weiß man über die dargestellte Frau?

Ich weiß nur, dass das Bild Marietta heißt, so steht es zumindest auf dem Objektkärtchen, Marietta, 1907, also im selben Jahr gemalt wie Gustav Klimts Kuss. Und ein Kollege erzählte, dass dieses Ganzkörperporträt einmal Pablo Escobar gehört hat.

Die Redakteurin wirkt verblüfft, der Schriftsteller lacht und sagt: Das ist wahrscheinlich ein Blödsinn, aber offenbar kommt das Gemälde in der Netflix-Serie Narcos vor. Ganz kurz nur, aber doch. Man erfährt, dass die kolumbianischen Drogenbosse so viel Geld hatten, dass sie nicht mehr wussten, wohin damit. So fingen sie an, in Kunst zu investieren, und als Beispiel für diese Kunst sieht man zwei Sekunden lang die Marietta im Bild, obwohl es ja viel teurere Gemälde geben würde. Wahrscheinlich hat man es mit einem Klimt verwechselt.

Die Redakteurin schüttelt den Kopf. Das war bestimmt keine Verwechslung, das war ein emanzipatorischer Akt! Ich stelle mir vor, dass eine Setdesignerin das Bild ganz bewusst ausgewählt hat, als kleinen feministischen Anschlag auf diese Machowelten des Drogenmilieus und des Films.

Vielleicht, meint der Schriftsteller vage.

Mir gefällt, wie Marietta so natürlich dasitzt in ihrer Nacktheit, fährt die Redakteurin fort. Es ist offensichtlich, dass eine Frau das Bild gemalt hat, das ist kein männlicher Blick auf den weiblichen Körper.

Der Schriftsteller löst seinen eigenen Blick von dem verrutschten Träger des Sommerkleidchens der Redakteurin und richtet ihn auf das Gemälde. Marietta blickt ihn aus ihren dunklen Augen an, warmherzig oder zynisch, das kann er nicht ausmachen. Sie sitzt nackt im Langsitz auf einem Bett, den Oberkörper nicht angelehnt an eine Wand wie die Redakteurin, sondern ohne Stütze, sodass die Haltung der gemalten Frau ein wenig angestrengt wirkt. Er selbst könnte nicht lange in dieser Position ausharren.

Ein Mann hätte die Frau sich lasziv zurücklehnen lassen, sagt die Redakteurin, und das Modell hätte dabei verträumt in die Luft geschaut. Marietta hingegen schaut uns selbstbewusst in die Augen. Sie tut gar nicht so, als wäre sie unbeobachtet, wie denn auch, sie weiß ja, dass sie gemalt wird. Es sind hier das Modell und die Malerin gleichberechtigt, da ist kein Machtgefälle, nur Respekt voreinander. Sehen Sie?

Hinter Mariettas Kopf sieht man ein goldenes Quadrat, das ist vielleicht ein Klimt-Zitat, meint der Schriftsteller.

Vielleicht ist es aber auch ein Heiligenschein, antwortet die Redakteurin, oder zumindest eine besondere Markierung des Kopfes. Es ist ihr Geist, der golden beleuchtet wird. Der Geist ist wichtiger als der nackte Körper.

Der Schriftsteller blickt versunken auf das so sparsam von der kleinen Birne des Notausgangschildes beleuchtete Rechteck des Bildes, das in weitere Rechtecke zerfällt, die den Hintergrund der sitzenden Figur bilden. Gedankenverloren drückt er seine Beine durch, genau so wie die Redakteurin, und wie auch Marietta. Diese scheint ihn immer noch etwas ironisch, aber auch durchaus verständnisvoll aus dem Bild heraus zu fixieren. Er dreht seinen Kopf ein wenig zur Seite, löst sich von der Wand und nimmt damit, ohne es zu wollen, exakt dieselbe Position ein, die Marietta vor 116 Jahren gewählt hat. Er benutzt die gleichen Muskeln wie sie, aktiviert die gleichen Nerven, die die gleichen Reize an das Gehirn senden, was die gleichen Nervenerregungen auslöst, die die gleichen Empfindungen hervorrufen. Wenn zwei Menschen das Gleiche fühlen, so fühlt er, dann sind sie für diesen Moment tatsächlich dieselbe Person. Und mit einem Schlag ist er sie, sieht, was sie sieht, spürt, was sie spürt, fühlt, was sie fühlt. Aber nicht im Atelier von Broncia Koller-Pinell, wo Marietta der Malerin Modell saß, sondern direkt im Gemälde. Ganz natürlich sitzt er da, und für einen Moment sieht er die Szene im Ausstellungsraum aus ihren Augen, aus ihren gemalten, dunklen, für ihn so unbestimmbaren Augen. Für einen Moment sieht er sich aufrecht im Langsitz auf dem Boden des Museumsaals sitzen, ihm gegenüber die Kulturredakteurin, die allerdings nicht auf das Bild, also auf Marietta, also auf ihn schaut, sondern den Schriftsteller fixiert, der ihr gegenüber auf dem Boden sitzt. Besorgt blickt sie ihn an, klar und deutlich kann er den Ausdruck im Gesicht der Kulturredakteurin erkennen, mütterliche Sorge ist das, von der erhofften Erotik keine Spur, da benötigt er jetzt keine Hilfe mehr, um das zu interpretieren. Oder ist es Marietta, aus deren Augen er die Szene nun betrachtet und die sie für ihn entziffert?

Ist Ihnen nicht gut?, fragt die Redakteurin.

Er schüttelt den Kopf, seinen Kopf, denn er ist wieder bei sich, hat Marietta verlassen. Einen Augenblick lang jedoch ist er sie gewesen, die andere, und hat gesehen, was sie aus dem Bild heraus sah, vor allem aber hat er gefühlt, was sie fühlte, auch wenn er es jetzt nicht mehr beschreiben kann.

Nein, nein, schon gut, sagt er, orientierungslos wie aufgetaucht aus einem tiefen Traum. Er schaut auf die Redakteurin und versteht, wie sehr sie das kühle Museum schätzt, nach der Hitze draußen, unter der sie so leidet. Sie hingegen, das sieht er nun, findet die Situation im dunklen Museum zwar witzig, aber schön langsam will sie wieder gehen, ein anderer Termin wartet, wahrscheinlich ein privater, vielleicht ein Treffen mit ihrem Freund.

Ich glaube, wir sollten dann gehen, sagt der Schriftsteller. Etwas steifbeinig steht er auf.

Und die Alarmanlage?, fragt die Redakteurin.

Was soll’s, im blödesten Fall muss ich den Polizeieinsatz zahlen, aber wir können ja nicht ewig hier warten. Wortlos gehen sie durch die kaum beleuchteten Räume zurück ins Stiegenhaus. Wieder unten im Eingangsbereich kommt ihnen ein Aufseher entgegen. Ich wollte gerade nach Ihnen sehen, sagt dieser. Wir schalten dann scharf.

Oben war das Licht aus, sagt die Redakteurin.

Oh, da müssen Sie entschuldigen, entgegnet der Sicherheitsmann, ich bin neu hier. Ich wollte die Spots eigentlich einschalten.

Ist ja nichts passiert, sagt die Redakteurin.

Der Schriftsteller fühlt sich noch immer wie eben erwacht und ist froh, dass die Redakteurin das Gespräch führt. Als sie wieder auf dem strahlend hell in der heißen Sonne vibrierenden Museumsplatz stehen, fragt sie, wann sie sich treffen sollen, um die Gerstl-Gemälde anzusehen. Der Schriftsteller beobachtet, wie sie sich elegant bückt und mit einer grazilen Bewegung das Fahrradschloss öffnet. Es ist ihm, als hätte er noch nie ein Fahrradschloss gesehen, obwohl er zugleich weiß, dass dem nicht so ist, er besitzt schließlich selbst eins.

Nun?, fragt die Redakteurin.

Ich weiß schon, worüber ich schreiben werde, wir brauchen nicht nochmals die Ausstellung besuchen.

Gut, sagt sie. Maximal 20.000 Zeichen, okay?

Kein Problem, es werden 17.794 Zeichen werden, sagt der Schriftsteller.