Die Fragen des Menschen und das Schweigen der Welt

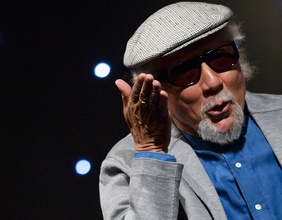

Der Künstler-Denker

"Man denkt nur in Bildern. Wenn du Philosoph sein willst, schreib Romane", notierte Albert Camus in seinem Tagebuch. Wie Nietzsche war er Denker und Künstler. Er ging aus vom Kontrast "zwischen der Frage des Menschen und dem Schweigen der Welt".

8. April 2017, 21:58

Albert Camus, einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts, hat sich immer als Künstler verstanden; den Titel Philosoph wollte er, wie er sarkastisch schrieb, "den Deutschen und ihren zahlreichen Schülern" vorbehalten wissen.

"Man denkt nur in Bildern. Wenn du Philosoph sein willst, schreib Romane", lautet eine Tagebucheintragung. Und während er am Roman "Pest" arbeitete, notierte er: "Die Gefühle, die Bilder, verzehnfachen die Philosophie."

Liebe und Solidarität

Wie sehr Camus Kunstverständnis mit Nietzsche verbunden ist, zeigt Annemarie Pieper: Gegen die "Verächter des Leibes" setzen Nietzsche wie Camus auf den "Triumph des Fleisches", sie lehnen eine jenseitige Über- oder Hinterwelt ab und halten fest an der Ambivalenz der menschlichen Existenz. Doch während Nietzsche nur den einsamen Künstler kannte, zielt die Kunst bei Camus hingegen auf Liebe und Solidarität.

Sein Ausgangspunkt war der Kontrast "zwischen der Frage des Menschen und dem Schweigen der Welt". Die Absurdität ist für ihn der unbezweifelbare Ausgangspunkt seines Denkens, aber nicht die Lehre, die er propagieren möchte. "Das Gegengewicht zum Absurden bildet die Gemeinschaft der Menschen", notierte er in seinem Tagebuch.

Gegen jeden Lagerdenken

Camus war ein politisch denkender Zeitgenosse, der sich über den deutschen und spanischen Faschismus ebenso empörte wie über die Schauprozesse und Lager in Stalins Sowjetunion. Als Chefredakteur der illegalen Widerstandszeitung "Combat" im besetzten Paris war Camus mitten im Strudel des 20. Jahrhunderts.

Nie ließ er sich von einem Lagerdenken leiten. Camus war der einzige Chefredakteur Frankreichs, der den Atombombenabwurf der Amerikaner auf Hiroshima entschieden verurteilte. Und obwohl er sich immer als Linker verstand, schwieg er nicht zur Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956 durch die Sowjetunion.

Camus verabscheute Gewalt - auch zur Durchsetzung so genannter "richtiger" politischer Ziele; für ihn ging es darum, "weder Henker noch Opfer" zu sein.

Menschen kommen vor jeder Utopie

Als er seinen Essay "Der Mensch in der Revolte" veröffentlichte, kam es zum Bruch mit Jean-Paul Sartre und vielen ehemaligen Freunden. Camus stellte die konkreten, heute lebenden Menschen vor alle politischen Utopien.

Eine kurze Tagebucheintragung über den russischen Schriftsteller Tolstoi illustriert seine eigenen Vorbehalte gegen Ideologien und Revolutionen: "Er hasste die unwissenden und dünkelhaften Revolutionäre, die die Welt verwandeln wollen, ohne zu wissen, wo das wahre Glück ist."

Lebensbejahung

Camus sprach sogar von einer "Pflicht, glücklich zu sein". Gerade im Glücksverlangen sah er den unbedingten Wert jedes menschlichen Lebens und die Verantwortung des Einzelnen. Er hatte freilich keine individualistisch verengte Glücksvorstellung, sondern eine, die von der Armut und Solidarität seiner algerischen Herkunftswelt geprägt war.

In dem Essay "Das Rätsel" denkt Camus über die Grundlagen seiner Lebensbejahung nach: "Im schwärzesten Nihilismus unserer Zeit suchte ich nur Gründe, ihn zu überwinden. Übrigens nicht aus Tugend, noch aus einer seltenen Seelengröße heraus, sondern aus instinktiver Treue zu jenem Licht, in dem ich geboren wurde und in welchem seit Jahrtausenden die Menschen gelernt haben, das Leben zu bejahen bis in seine Leiden hinein."