Kein Tag wie jeder andere

Der Sonntag in der Kunst

Der Sonntag ist ein besonderer Tag. Viele schätzen das lange Ausschlafen, manche hingegen fürchten Sonntagsspaziergang und Verwandtenbesuche. Auch bei Künstlerinnen und Künstlern hat der Sonntag einen besonderen Stellenwert, wie viele ihrer Werke zeigen.

8. April 2017, 21:58

Der Sonntag in der Kunst - ein Orchideenthema? Nur auf den ersten Blick. Als ich nachzuforschen begann, inwieweit der Sonntag Gegenstand der Kunst ist, da kamen Gemälde, Filmsequenzen und Musikstücke zum Vorschein, die sofort mit Sedimenten persönlicher Erinnerung chemisch zu reagieren begannen. Mir wurde ganz nostalgisch.

Soziokulturelles Erbe

Wie die Künste den Sonntag darstellen, und was sie zum Sonntag beisteuern, darin bildet sich die Funktion ab, die der Sonntag für die europäische Identität über die Jahrhunderte hatte. Am Begriff Sonntag hängt jede Menge soziokulturelles Erbe.

Ein nicht unerheblicher Teil der liturgischen Musik ist dazu da, den Sonntag auszuschmücken. Wie interessant klangen mir doch als Kind Titel wie: "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust - Kantate am 6. Sonntag nach Trinitatis". Und das Sonntagvormittagsritual meines Vaters - den seine Mutter gern als katholischen Pfarrer gesehen hätte, der aber wegen zahlreicher Streiche und Mädchengeschichten vom Priesterseminar geflogen war - sein Sonntagsritual also bestand darin, eine Platte mit gregorianischen Chorälen aufzulegen.

"Trauriger Sonntag"

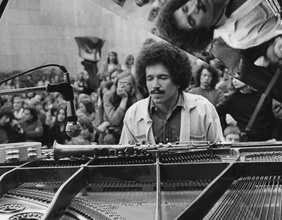

Anfang der 1990er Jahre besuche ich den ungarischen Cembalisten und Radio-Sendungsmacher János Sebestyén zum Interview in seiner Budapester Wohnung. In dem Moment, als ich verdutzt das Weihnachtsbäumchen auf dem Flügel entdecke - es ist Ende April - findet er in seiner Riesen-Schellacksammlung die Scheibe, die er mir vorspielen möchte. Sebestyén wirft das Grammophon an, und zum ersten Mal höre ich "Trauriger Sonntag", das berühmte Lied, das der Pianist und Komponist Rezsö Seress 1933 schrieb, und dessen Text sich wie eine apokalyptische Vorausschau auf den Krieg liest:

Trauriger Sonntag, dein Abend ist nicht mehr weit.

Mit schwarzen Schatten teil ich meine Einsamkeit.

Schließ ich die Augen, dann seh ich sie hundertfach.

Ich kann nicht schlafen, und sie werden nie mehr wach.

Ich seh' Gestalten ziehn im Zigarettenrauch.

Laßt mich nicht hier, sagt den Engeln ich komme auch.

Trauriger Sonntag...

"Es heißt, dass sich vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg europaweit mehr als 100 Menschen zu oder nach den Klängen dieses zutiefst melancholischen Stückes das Leben genommen hätten", verrät das Internetlexikon Wikipedia, "und auch sein Komponist hat sich 1968 durch einen Sprung aus dem Fenster seiner Wohnung in den Tod gestürzt. In einigen Ländern soll deswegen sogar vorsorglich die Ausstrahlung des Liedes per Radio für einen längeren Zeitraum verboten gewesen sein." (Der Originaltext von Seress wurde später oft durch eine abgemilderte Version von László Jávor ersetzt).

Sonnige Seiten

In Kunstbüchern und auf Websites wie artcyclopedia lassen sich sonnigere Seiten des Sonntags in der Kunst aufschlagen. Die Vermutung, dass der "Tag der Muße" vor allem in der Malerei des Realismus' und Impressionismus' seinen Platz habe, erweist sich als richtig, war doch die Darstellung des wirklichen Lebens, auf der Straße und im häuslichen Rahmen, ein Hauptanliegen der Kunst des 19. Jahrhunderts.

Der wohlbeleibte Familienvater auf Carl Spitzwegs "Sonntagsspaziergang" balanciert am sonnenbeglänzten Feldweg den Zylinder auf dem Gehstock. Biedermeierliche Genrebilder wie die von Eduard Ritter tauchen etwa den "Sonntag bei den Knechten" in ein warmgelbliches Licht. Gänzlich anders leuchtet der Pointilist Georges Seurat in "Un dimanche à la grande jatte" die Stimmungsvaleurs des Sonntags aus.

Fred Zinneman und Billy Wilder

"Menschen am Sonntag" heißt ein kinohistorisch bedeutsamer Film von Edgar Ulmer aus dem Berlin der 1920er Jahre; ein noch völlig unbekannter Fred Zinneman und Billy Wilder arbeiteten damals, im Ufergras des Wannsees, am Set dieser unwahrscheinlich billigen Produktion mit.

Sonntagsglocken läuten in all den Filmen im Dorfmilieu, wo Menschen in Sonntagstracht in die Kirche strömen, wo während der Messe zwischen Männer- und Frauenseite die verstohlenen Blicke Verliebter und die strafenden Blicke alter Frauen hin- und herwandern.

Im Wiener Wald

Zu guter Letzt erscheint mir das Gesicht des zu früh verstorbenen Volkstheater-Schauspielers Rudolf Jusits, der in Ödön von Horváths "Geschichten aus dem Wiener Wald", in der Szene "Am nächsten Sonntag im Wiener Wald", den unterschwelligen Sadismus des Metzgers Oskar so beklemmend darzustellen wusste. Bei der Erinnerung an die Melange aus Gemeinheit, spießiger Engherzigkeit und Erbarmungslosigkeit in Horváths Stück nimmt der Sonntag gleich wieder eine Tragödienfärbung an.

Hör-Tipp

Diagonal, Samstag, 20. Jänner 2007, 17:05 Uhr

Mehr dazu in oe1.ORF.at

Links

Wikipedia - Gloomy Sunday

artcyclopedia

35 Millimeter - "Menschen am Sonntag"