Die Qualität der Trivialität

Und das Meer singt sein Lied

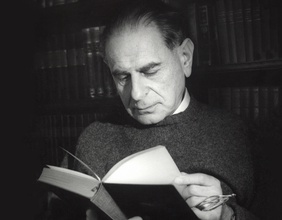

In den späten 50er Jahren erwachte die Sehnsucht nach der Ferne und dem Meer - und die ist noch immer ungebrochen. Rainer Moritz, Leiter des Hoffmann-und-Campe-Verlages, hält in seinem Buch ein Plädoyer für die Schnulze.

8. April 2017, 21:58

Woher Rainer Moritz, der Autor des Buches "Und das Meer singt sein Lied" seine Vorliebe für den deutschen Schlager hat, bemüht er sich gleich in der Einleitung fast entschuldigend zu erklären; ist er doch Leiter des Hoffmann-und-Campe-Verlages, also durchaus einer, der eigentlich zu den erwähnten kultur- und kunstbeflissenen Menschen gehört, die sich normalerweise nicht in die Niederungen von Lolitas oder Freddy Quinns Hervorbringungen über Meer, Matrosen und Seemannsbräute begibt.

Deshalb ist die Begleit-CD zu seinem Buch auch kein hingebungsvolles Bad in der Schnulze, sondern ein steif kommentiertes Lehrstück. Schade. Weniger Belehrung und mehr Spaß am Schrägen hätte gut getan. Interessant ist es schon, wie plötzlich in den muffigen 50er Jahren die Sehnsucht nach der Ferne und dem Meer erwachte. Selbst wenn das als Reaktion auf die düstere Nachkriegszeit verständlich ist, ist die Ausdrucksform dieser Sehnsucht zumindest merkwürdig. Prägend ist sie aber bis heute, wovon man sich durch kurzes Hineinhören in aktuelle deutsche Schlagerhitparaden überzeugen kann: exotisches Ambiente und fremdsprachige Satzfetzen ziehen immer noch.

La Paloma und die Gitarre

Das Wort Schlager kommt ursprünglich aus Wien und bezeichnete in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts eine Operettenmelodie, die einschlug. Deutsche Schlager wiederum haben ihre - laut Musiklexikon - auf Saisonkürze angelegte Vergänglichkeit verloren, denn das Publikum, das sie heute noch hört, ist in die Jahre gekommen und hält dem Vertrauten die Treue.

Nach Themen unterteilt werden von Rainer Moritz die Meeresschnulzen beschrieben, ihre Texte zitiert und in einen Zusammenhang gestellt: Männer, Masten und Matrosen, natürlich die Seemannsbräute, angeführt von Cindy oh Cindy mit dem traurigen Herzen, das Schiff und der Hafen, die exotischen Ziele, Seemannsgrab und Insel, Honolulus Strandbikinis und deren Fehlen, La Paloma und die Gitarre, nichts wird ausgelassen.

Echte Schnulzen: ja

"Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt", hieß es am Ende von Günther Eichs Hörspiel "Träume", zitiert Moritz. Jede Menge Sand in den Schlagern war jedoch eher Gleitmittel der gesellschaftlichen Strömungen als ein bewusstseinbildenes Hindernis. Strände seien nie steinig oder von Quallen belagert, Schlagersand symbolisiere Heiterkeit, so der Autor.

Während Moritz ein Plädoyer für den Schlager hält, zieht er aber sehr deutliche Grenzen: Echte Schnulzen ja, aber Texte wie "Auf den Meeren aus Glut und Zärtlichkeit will ich immer fahren", das schreiben "Pappmaché-Philosophen".

Ich will ganz offen sein: Ein derartiges Lechzen nach literarischer Anerkennung missfällt mir. Wenn schon, dann richtige Kunst oder ein ehrliches Ausschreiten trivialer Möglichkeiten. Dass man das Meer auch unprätentiös beschreiben kann, bewies der Franzose Charles Trenet schon 1945 mit seinem "La mer".

Die Untiefen des Schlagermeeres

So lernt man als Leser, dass es in den Untiefen des Schlagermeeres zwar immer etwas noch Tieferes gibt, aber auch einige Inseln der Qualität, oder vielleicht eher eine Qualität der authentischen Trivialität. Auf dem Höhepunkt der meeresinspirierten Schlagerwelle kam aber sowieso der Abstieg: Man surfte in Deutschland nicht mehr im Meer, sondern auf dem Baggersee, ältere Herren fanden sich unvermittelt in der Badewanne wieder, wo sie Kapitän waren.

Um Rainer Moritz - oder der eigenen versteckten sentimentalen Seite - auf die Spur zu kommen, sollte man aber vielleicht lieber Freddy-, Lolita- oder Charles-Trenet-Platten auf dem Flohmarkt erstehen und die CD zum Buch im Meer versenken. Moritz selbst hat im Schlusskapitel seines Buches aus dem Gedicht "Meer" von Erich Fried zitiert: "Wenn man ans Meer kommt, soll man zu schweigen beginnen". Manche Schlagerdilettanten hätten das beherzigen sollen, aber schade wär's, meint Moritz, wenn's zur Regel würde.

Buch-Tipp

Rainer Moritz, "Und das Meer singt sein Lied", Marebuchverlag, ISBN: 3936384878