Eine komplexe Entwicklung Vom Clavichord zum modernen Klavier

Vom Clavichord zum modernen Klavier

Die Entwicklung vom Clavichord bis zum modernen Klavier ist sehr komplex. Charakteristisch: Das moderne Klavier hat einen "klaren" Ton, seine Vorläufer klingen etwas "scheppernd". CD-Neuerscheinungen zeigen den Unterschied in der Aufführungspraxis.

8. April 2017, 21:58

Das Klavier bzw. der Konzertflügel hat sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts in der uns heute gewohnten Gestalt durchgesetzt: Die Instrumente wurden größer und kräftiger, aus den ehemaligen Holzrahmen wurde ein gusseiserner und das Leder, mit dem die Hämmer bezogen waren, wurde durch Filz ersetzt - um nur zwei der wichtigsten Unterschiede zu nennen.

So wurde der Klang entsprechend der immer größer werdenden Konzertsäle kräftiger und lauter, die Stimmung der Instrumente stabiler und die filzbezogenen Hämmer ermöglichten einen weichen, glatten Ton. Gegenüber dem "klaren" Ton eines modernen Klaviers haben seine Vorläufer Clavichord, Fortepiano oder Hammerklavier für heutige Ohren einen leicht "scheppernden" Klang.

Entwicklung in vielen Schritten

Die Vorläufer des Klaviers sind vor allem das Clavichord und Fortepiano (Hammerklavier). Die technische Entwicklung dieser Instrumente vollzog sich im wesentlichen im 18. Jahrhundert in vielen kleinen Schritten.

Die neue ästhetische Kategorie der "Empfindsamkeit" war dabei entscheidend: Anders als beim Cembalo, bei dem die Saiten gezupft oder angerissen werden, sollte sich der Tastendruck des Spielers - also seine "Empfindung" - direkt auf die Saite übertragen.

Vom Clavichord zum modernen Klavier

Auf den alten Clavichorden kann der Spieler sogar durch seinen Druck auf die Tasten ein Vibrato (die sogenannte "Bebung") erzeugen, weil der Metallstift, der mittels Taste auf die Saite gedrückt wird, nicht wieder von der Saite zurückspringt, sondern solange liegen bleibt, wie der Spieler die Taste gedrückt hält.

Die technische Entwicklung vom Clavichord (das parallel zum Cembalo eine lange Tradition hat) bis zum modernen Klavier ist äußerst komplex und vielgestaltig.

Rekonstruktion durch Aufführungspraxis

Nicht zuletzt das Musizieren auf zeitgenössischen Instrumenten -durch die Initiativen der historischen Aufführungspraxis immer häufiger anzutreffen - veranlasste in den letzten Jahrzehnten Wissenschaftler und Instrumentenbauer, die alten Klaviere und Clavichorde zu rekonstruieren.

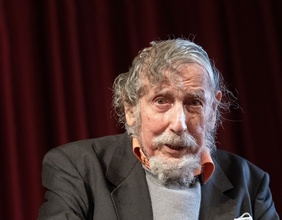

Derek Adlam als Instrumentenbauer...

Einer der wichtigsten Instrumentenbauer alter Tasteninstrumenten ist heute der Brite Derek Adlam. Auf einem Hammerklavier aus seiner Werkstatt spielte etwa Melvyn Tan - einer der Spezialisten des alten Fortepiano - Beethovens Klavierkonzerte mit Roger Norrington und den "London Classical Players" sowie Schuberts "Impromptus" und 'Moments Musicaux' Ende der 80er Jahre (beides bei "EMI" und nun bei "Virgin" erschienen).

... und als Pianist

Aber Derek Adlam tritt auch zunehmend selbst als Pianist auf. So erschienen jüngst beim Schweizer Label "Guild" Werke Johann Sebastian Bachs von Adlam auf Clavichord gespielt:

Sonaten und Variationen von Joseph Haydn (u. a. auch das Capriccio über das Volkslied "Acht Sauschneider müssen sein").

Unterschied zwischen alt und neu

Die "alten" Klaviere klingen - grob gesprochen - härter, prägnanter, auch farbenreicher, sind aber andererseits behäbiger, nicht so virtuos, kräftig und brillant wie der moderne Flügel.

Schumann mit "Quartetto Michelangelo"

Das italienische "Quartetto Michelangelo", ein 1986 gegründetes Ensemble mit Repertoire vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, hat Schumanns Klavierquintett opus 44 und Klavierquartett opus 47 neu aufgenommen ("Chandos" 2003) - und zwar erstmalig mit historischen Instrumenten.

Das verändert vor allem den Klavierpart (gespielt auf einem Fortepiano aus anno 1830) klanglich sehr. Schumann in historischer Version ist freilich nichts Neues - dennoch scheiden sich die Geister bei dieser Aufnahme.

Im Vergleich "blass"

Der "Guardian" z. B. schreibt in seiner Kritik: "Verglichen mit den besten Aufnahmen mit modernen Instrumenten", wirke die Aufnahme des "Michelangelo"-Klavierquartetts ziemlich "blass".

Andere bejubeln die Interpretation des mehrfach preisgekrönten römischen Ensembles. Zu vergleichen wäre hier etwa der "historische Klang" des "Quartetto Michelangelo" mit jener legendären Version von Schumanns Klavierquintett und -quartett, die das "Juilliard String Quartet" mit den Pianisten Glenn Gould und Leonard Bernstein in den 70er Jahren aufgenommen hat.