Operettendiva Fritzi Massary

Operette in Berlin

Versucht man die Charakteristika der Operettengeschichte kurz zu fassen, so kann man sagen, dass der Walzer für Wien, aber für Berlin vor allem der Marsch typisch ist. Was nicht heißen soll, dass an der Spree keine Walzer komponiert worden sind.

8. April 2017, 21:58

Operette in Berlin ist nicht dasselbe Thema, wie Berliner Operette. Zwar hat sich in der preußischen Hauptstadt eine boden- und eigenständige Operettenkultur entwickelt, doch wurden dafür die Pariser und Wiener Intentionen - wesensgemäß - national abgewandelt. Und zu einer Reihe von Berliner Operettenpremieren haben Komponisten aus Wien beigetragen.

Seit 1899, seit der Premiere von "Frau Luna", gab Paul Lincke dem Genre eine neue Richtung. Dennoch ist die Zahl der Operettenpremieren an der Donau größer gewesen, als an der Spree, selbst wenn man, die von Österreichern für die Berliner Theater komponierten Stücke der preußischen Musiktheatergeschichte hinzurechnet.

Schlager und Revue

Der Charakter der Berliner Operette unterscheidet sich von den Vorläufern in anderen Musikmetropolen deutlich. Beispielsweise liegt die Stärke von Linckes Musik im Marsch und in den geradtaktigen Tänzen. Und so wendet sich die Berliner Operette bewusst zum rhythmisch Prägnanten, in Richtung Schlager und Revue. Sogar Lehar lieferte 1928 für Berlin eine Revuefassung seiner "Lustigen Witwe".

Und wie durch Lehars "Giuditta" (1934) mit Richard Tauber in Wien, kam auch die Berliner Operette in der Zwischenkriegszeit zu Staatsopernehren: Eduard Künneke schrieb für die Lindenoper "Die große Sünderin" (1935) mit einer Traumpartie für Helge Rosvaenge.

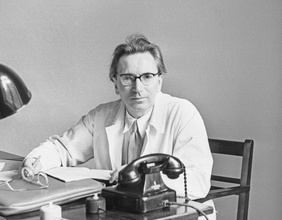

Operettendiva Fritzi Massary

Aber trotz all der großen Opernsänger, die in Berlin Operette gesungen haben - etwa Marcel Wittrisch, Leo Slezak und Michael Bohnen, mit Richard Tauber gab es an der Spree sogar drei Lehar- Uraufführungen - stand für die Berliner eine Operettendiva an allererster Stelle: Fritzi Massary, eine geborene Wienerin.

Prinzessin Olala wurde sie gerne genannt, seit sie eine Operette von Jean Gilbert mit diesem Titel kreiert hatte. Und nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs galt sie den Berlinern mehr denn je als ein Symbol für Lebenslust - für die, der tollen Zwanziger Jahre. Und das war eine Zeit, in der bei dem Kopf an Kopf-Rennen zwischen Paris und Berlin - was den hektischen und durch eine hypertrophe Vergnügungsindustrie angeregten Konsum betrifft - die deutschen Metropole oft eine Nasenlänge voraus gewesen ist.

Eigene Fassung der "Lustigen Witwe"

Franz Lehar arrangierte für die Massary eine eigene Fassung seiner "Lustigen Witwe" und Leo Fall, obwohl auch er in Wien lebte, komponierte mehr als ein halbes Dutzend Operetten für sie, die - der Massary wegen - in Berlin uraufgeführt worden sind: am erfolgreichsten 1922 "Madame Pompadour".

"Die Noten sind von Leo Fall", schrieb Alfred Polgar, "charmante Noten. Die Musik ist von Fritzi Massary. Sie gibt die entscheidenden Zwischen- und Obertöne, aus denen Melodie sich formt, die tiefer haftet als im Ohr", und Kurt Tucholsky setzte ihr literarische Denkmäler in mehr als einem seiner Feuilletons.

Schon durch die lapidare Feststellung: "Die Massary ist die einzige Darstellerin der grande cocotte, die unser Theater zur Zeit besitzt. Das ist eine Schmeichelei in Deutschland, wo die Schauspielerinnen jedes Mal eine Art Krampf bekommen, wenn sie bürgerliche Unzuverlässigkeit zu markieren haben, und wo die frivolités meist im Ausschnitt der Kleider, manchmal im Kopf, aber nie im Blut sitzen. Die Massary macht das anders. Sie lässt leger fallen, was andre Huckepack nehmen, und ist von einer unergründlichen Obszönität. Die zeigt sie nie, lässt sie erraten, wie ein Spitzenhemd nur erraten lässt, und schwebt auf den fulminantesten Pointen einer Diwansituation mit virtuoser Leichtigkeit."

Künneke an der Volksoper

Von den Berliner Operettenkomponisten hat sich nach Paul Lincke am stärksten Eduard Künneke profiliert. Dennoch ist sein bekanntestes Werk, "Der Vetter aus Dingsda" bis heute noch nicht in der Wiener Volksoper aufgeführt worden. Den Schlager vom "armen Wandergesellen" kannte man auch hierzulande trotzdem.

Will man ihn und seine sesshaften Berliner Verwandten jetzt auf der Bühne kennen lernen, so ist das in der zweiten Spielzeit der Ära Robert Meyer endlich möglich geworden. Im September eröffnet die Volksoper die Saison mit einer Premiere dieser liebenswerter Kammeroperette Künnekes, die ohne Chor und Ballett auskommt, aber einprägsame Melodien und spritzige Rhythmen aufzuweisen hat.

Olivier Tambosi inszeniert

Nicht zum ersten mal in Szene gesetzt wird sie von dem in London und New York äußerst erfolgreichen Regisseur Olivier Tambosi, der dem Volksopernpublikum seit vor der Premiere von Schrekers "Irrelohe" bekannt ist und sich schon vor einem Jahrzehnt im Klagenfurter Stadttheater als überzeugender Vorkämpfer für die unterschätzte Berliner Operette Künnekes erwiesen hat.

Mehr zur Geschichte der Operette in oe1.ORF.atAmerikanische Operette

Verstehen sie "Gilbertian"?

Operette aus Wien

Leichte Muse ernst genommen

Hör-Tipp

Musikgalerie, Montag, 28. Juli 2008, 10:05 Uhr

Link

Wiener Volksoper