Keine Rede von finster

Das Leben im Mittelalter

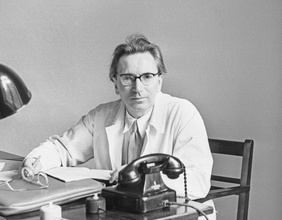

Das Mittelalter war keineswegs eine finstere Epoche, meint der französische Historiker Robert Fossier, der sich Zeit seines Forscherlebens mit dem Denken und dem Alltag der Menschen im Mittelalter beschäftigt hat. Nun ist sein neues Buch erschienen.

8. April 2017, 21:58

Ich habe in dieser Untersuchung viele Felder berührt, wobei ich mich auf einigen zugegebenermaßen nicht sehr gut auskenne. Was bedeutet das für meine potenziellen Leser? Tatsächlich weiß ich nicht einmal, an wen ich mich eigentlich wende.

Zum Glück schreibt der französische Althistoriker Robert Fossier diese Zeilen ganz zum Schluss seiner Abhandlung. Stünden sie am Anfang, so würde kein "potenzieller Leser" sie kaufen wollen. Man sollte deswegen gleich eines vorwegnehmen: Robert Fossiers Buch "Das Leben im Mittelalter" ist ein Meisterwerk und ein Glücksfall für den Leser. Die oft launige und immer gut verständliche Schreibweise Fossiers räumt mit einem Federstrich das Vorurteil beiseite, akademisch gebildete Autoren schrieben bloß für ihre eigene universitäre Klientel.

Letztes Jahr erschien "Das Leben im Mittelalter" - "Ces gens du moyen age" - in Frankreich. Da wurde nicht nur dieses Buch gefeiert, sondern auch der 80. Geburtstag Robert Fossiers. Somit ist "Das Leben im Mittelalter" die Summe seiner Forschungen, aber auch die Summe seiner Einsichten, wie man Wissen sowohl einem akademischen Publikum als auch dem interessierten Leser näher bringen kann.

Thema Körperpflege

Der Autor beschreibt auf den knapp 500 Seiten eine lange Wegstrecke: Sie reicht vom Ende der Völkerwanderung Mitte des 6. Jahrhunderts bis zur ersten Blüte der Renaissance und des Humanismus im 15. Jahrhundert. In einer Zeitspanne von 1.000 Jahren verändert sich viel, aber Fossier geht es in erster Linie darum, mit Vorurteilen aufzuräumen. Etwa, dass Bauern wie Adelige sehr wenig von Körperpflege hielten.

Vor dem Schlafengehen wusch man sich gewöhnlich die Füße, nach dem Aufstehen das Gesicht und vor dem Essen die Hände. Zum Zähneputzen, eine gelegentliche Verrichtung, diente ein Pulver aus zerstoßener Sepiaschale. Ein Vollbad gönnte man sich auf dem Land nur vor einem Familienfest.

Für eine von Hygiene besessene Gesellschaft wie der unseren mögen diese Reinigungsmethoden mager erscheinen, aber zu Zeiten des Sonnenkönigs Ludwig XIV. wurde weit weniger Körperpflege betrieben. So sind die von Schmutz und Erde entstellten Körper und Gesichter der Bauern, wie wir sie etwa aus Umberto Ecos "Der Name der Rose" kennen, reine Legende.

Brot und Wein

So viel mehr möchte man zitieren, weil Fossier Dinge anführt, die selbst Mittelalter-Kenner nicht wissen werden. Etwa dass Männer, Frauen und auch Mönche an die drei Liter Wein am Tag tranken, aber der Wein damals ungefähr so viel Alkoholgehalt hatte wie normales Bier. Man trank außerdem oft aus Ermangelung reinen Wassers. Eltern liebten ihre Kinder genauso wie heute und verwöhnten sie mit vielerlei Spielzeug, das natürlich aus Holz gefertigt wurde.

Die aus so vielen Ritterfilmen bekannten Bankette, auf deren Tischen sich Unmengen von Wild und Geflügel stapeln, gehören ebenfalls ins Reich der Legende. Ob Edelmann, Bauer oder Priester - im Grunde aßen alle dasselbe: meist Schweinefleisch, selten Wild, Geflügel und Fisch. Und in guten Zeiten verdrückte der mittelalterliche Mensch an die zwei Kilo Brot pro Tag.

Weniger Steuern als heute

Für sein täglich Brot musste man natürlich arbeiten, ob als Bauer, Handwerker, Gutsbesitzer oder Mönch. Nur anders als heute, wo der "workoholic" als Maß aller Dinge gilt, war Arbeit - "arebeit" -, Mühsal, Mühe, also das genaue Gegenteil vom erstrebenswerten Zustand der Muße. Das französische Wort für Arbeit, "travail", leitet sich sogar vom vulgärlateinischen Begriff "tripalium" her, was wiederum ein dreispitziges Folterwerkzeug bezeichnet. Arbeit ist Folter - darin waren sich alle Stände des Mittelalters einig.

Es wäre wohl an der Zeit, daran zu erinnern, dass die Untertanen dem Verwalter ihres Grundherrn proportional weniger Steuern zu zahlen hatten als wir unserem Finanzamt, dass die Gerichtsverhandlungen am Fuße der Burg schneller abliefen und zu milderen Urteilen kamen als unsere unendlichen und oft recht zweifelhaften "Rechtswege", dass die bewaffneten "Büttel" und die in der Burg stationierten Berufssoldaten nicht weniger effektiv die allgemeine Sicherheit gewährleisteten als unsere zahlreichen und dabei doch oft so überforderten Polizeikräfte und dass die angebliche "feudale Anarchie" ein Mythos ist, da der Mensch vielleicht zu keiner anderen Zeit so an die Hand genommen wurde wie damals.

Hand in Hand

Der Historiker Robert Fossier ist zu sehr Realist, als dass er das Mittelalter verklären würde. Er weiß natürlich auch, dass sich die moderne Gesellschaft viel komplexer ausnimmt als die des Mittelalters. Und böswillige Grundherren, geldgierige Pfaffen und diebische Bauern gab es damals auch - nur Manager mit schwarzen Konten und hemmungslose Investmentbanker sind dunkle Figuren neueren Datums.

Das, worauf Fossier ganz bewusst hinweisen möchte, ist Folgendes: Der Mensch des Mittelalters war ohne seine Mitmenschen hilflos, ja, lebensunfähig. Der Adelige war angewiesen auf die Bauernschaft, die die Äcker bestellte und diese wiederum auf den Schutz und die Fähigkeit zur Rechtssprechung ihres Grundherrn. Die Männer der Kirche versuchten ihre Macht auszudehnen, wo es nur ging. Nur waren sie auch für das Seelenheil und genauso sehr für die Versorgung der Armen und Kranken verantwortlich. Hätte die Kirche diesen Zweig ihres Tuns damals abgeschnitten, so wäre sie ohne Zweifel der allgemeinen Verachtung anheim gefallen. Man nahm sich also gegenseitig bei der Hand, wie Fossier schreibt, und versuchte so gut es ging, das Leben gemeinsam zu meistern.

Informatives Lesevergnügen

Ist man am Ende von Fossiers Buch angelangt, so weiß man nicht nur viel mehr und hat ein Lesevergnügen hinter sich, sondern man ist auch etwas beschämt. Dass gerade das 20. Jahrhundert mit seinen Diktatoren, Kriegen und seinem Willen zur Menschenvernichtung auf das Mittelalter als eine dunkle, barbarische und grausame Zeit herabblickte, ist unverständlich. Da kann man nur den Kopf schütteln. Wüssten die Menschen des Mittelalters von den vielen Regionalkriegen, von Terror, von weltweiter Armut und von der globalen Umweltzerstörung unserer Tage, so reichten sie uns sicher nicht die Hand. Sie würden schreiend davon laufen und sich in den noch verbliebenen Wäldern vor uns verstecken.

Hör-Tipp

Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr

Buch-Tipp

Robert Fossier, "Das Leben im Mittelalter", aus dem Französischen übersetzt von Michael Bayer, Enrico Heinemann und Reiner Pfleiderer, Piper Verlag