Über das Zusammenspiel von Tönen und Neuronen

Musik und Gehirn

Wollen Sie glücklicher, gesünder und klüger werden? Die Wissenschaft hat dafür ein neues und zugleich uraltes Wundermittel parat: die Musik. Die Hirnforschung entdeckte Erstaunliches in Hinblick auf die Wirkung von Musik.

8. April 2017, 21:58

Lange bevor die Menschen eine gesprochene Sprache hatten, machten sie miteinander Musik. Eines der ältesten, uns bekannten Instrumente ist die Geißenklösterle-Flöte. Sie ist etwa 35.000 Jahre alt.

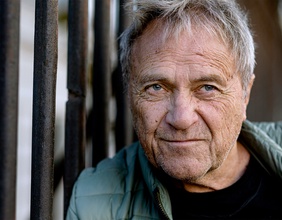

"Musik gehört zur evolutionären Grundausstattung des Menschen", so der Neurologe und Musiker Eckart Altenmüller. "Sie kann gemeinschaftsfördernd wirken und Handlungen, aber auch Gefühlsstimmungen in Gruppen synchronisieren." Man denke da zum Beispiel an die Nationalhymne, religiöse Gesänge, Arbeiter- und Kriegslieder, aber auch Wiegenlieder.

(Fast) jeder Mensch ist musikalisch

Die Liebe zur Musik ist eine Eigenheit des Menschen. Experimente zeigten, dass Affen Ruhe der Musik vorziehen, während Kleinkinder sich gerne einer musikalischen Klangquelle nähern.

"Fast jeder Mensch ist musikalisch", erklärt Eckart Altenmüller. "Wir vermuten, dass Musik lediglich drei Prozent der Menschen überhaupt nichts sagt." Promiente amusische Menschen waren beispielsweise Che Guevara, Milton Friedman und Sigmund Freud. Auch der Komponist Maurice Ravel litt gegen Ende seines Lebens an dieser Störung.

Transfereffekte

Ein eigenes Hirnareal für die Wahrnehmung von Musik gibt es nicht. Im Gegenteil: Es sind viele Hirngebiete dafür zuständig. Das führt zu einem bemerkenswerten Effekt: Da bei der Beschäftigung mit Musik Gehirnareale aktiv sind, die auch bei anderen Tätigkeiten zum Einsatz kommen, können wir durch das Trainieren unserer musikalischen Fertigkeiten auch die Leistung in diesen anderen Bereichen verbessern. Es kommt also zu Transfereffekten.

Lutz Jäncke, Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich berichtet von Heilerfolgen mit Hilfe von Musik. Schwere Aphasiker, also Patientinnen und Patienten, die durch einen Schlaganfall ihr Sprechvermögen verloren haben, können dieses mittels Singen wiedererlangen. Auch Eckart Altenmüller, der Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musiker-Medizin der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, verweist auf die fördernde Wirkung durch das Spielen eines Instruments. Durch das aktive Musizieren lässt sich die Feinmotorik nach einem Schlaganfall schneller wieder erlangen.

Süchtig nach Musik

Musik kann uns aber nicht nur rascher gesund werden lassen, sie kann auch außerordentliche Glücksgefühle auslösen. "Wenn Sie sich die Gehirnaktivität bei einem Menschen anschauen, der Musik hört, die bei ihm Gänsehaut auslöst, bekommt man fast einen Schreck", so der Neuropsychologe und kognitive Neurowissenschaftler Lutz Jäncke. "Das Lustzentrum ist auf die gleiche Weise aktiv, wie bei einem Drogensüchtigen, der sich gerade eine Pille verabreicht. Da versteht man, warum wir von der Musik nicht loskommen. Musik kann wirklich süchtig machen."

Hör-Tipp

Radiokolleg, Musik und Gehirn, Montag, 20. April bis Donnerstag, 23. April 2009, 9:45 Uhr

Buch-Tipp

Lutz Jäncke, "Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie", Huber