Instrumente im Interpretationsvergleich

Suiten von Händel

Für das Cembalo hat Händel, zu didaktischen Zwecken und um Futter für Auftritte als Solist zu haben, 16 Suiten geschrieben - in zwei Bänden, der erste erschien 1720, der zweite 1733. Interpretationen auf alten und neuen Instrumenten im Vergleich.

8. April 2017, 21:58

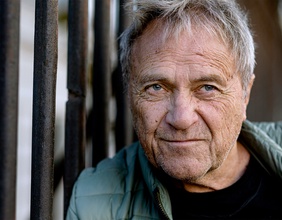

Ragna Schirmer und Siegbert Rampe

Die deutsche Pianistin Ragna Schirmer hat sich für ihre 2008 in Halle aufgenommene Einspielung für einen modernen Konzertflügel entschieden. "Natürlich muss ich mit dem Notenmaterial aus einer ganz anderen Zeit, das zudem für ein anderes Instrument gedacht war, vorsichtig sein und darf es nicht überladen", sagt sie. "Ich versuche, mit meiner Empfindungswelt, dem Erspüren dessen, was Händel ausdrücken wollte, die Suiten mit Hilfe des modernen Flügels, des Tasteninstruments unserer Zeit, erlebbar zu machen."

Der Satz aus der Suite Nummer zwei in F-Dur, im 2. Teil unseres Audios interpretiert auf einem Cembalo, klingt sehr in seiner Zeit verhaftet, nach vielen Tasten. Die melodische Linie, der zarte, innige Bogen der Musik ist nicht so nachvollziehbar wie in der Aufnahme mit Ragna Schirmer. Siegbert Rampe spielt auf einem Instrument von Matthias Kramer, nachgebildet einem Instrument eines Hamburger Cembalos aus der Händel-Zeit.

Miniopern auf einem Tasteninstrument

Für Händel war die Improvisation, das freie Präludieren auf dem Cembalo, das Hauptsächliche, die fixierten Noten stellen manchmal nur ein Gerüst dar. Es gibt Präludien, in denen lediglich Akkorde notiert sind, so dass der Interpret arpeggieren und improvisieren muss. Ganz anders als bei Johann Sebastian Bach, der seine Partituren sehr genau einrichtete.

Das macht die Herausforderfung bei Händel sehr groß, wenn längst nicht alles, was seine Musik ausmacht, auch in den Noten sichtbar ist. Der ganze Reichtum, gerade in der Musik für Tasteninstrumente, erschließt sich erst durch die Kenntnis der barocken Affektenlehre. Die Musizierenden müssen, damit die Musik wie eine Sprache Gemütsbewegungen ausdrücken kann, zur bildhaften Ausdeutung ihres Gehalts in der Lage sein.

Lernen und eigene Wege gehen

"Man muss lernen, was zu lernen ist, und dann seinen eigenen Weg gehen", so Georg Friedrich Händel. Nach dem Tod des Vaters, eines bekannten Arztes und Leibchirurgus des Herzogs August von Sachsen, drängt die Familie auf eine solide Ausbildung, Georg Friedrich immatrikuliert sich 1702, 17-jährig, an der Universität von Halle. Bis dahin hatte er mehrere Jahre Instrumental- und Kompositionsunterricht bei Friedrich Wilhelm Zachow erhalten, dem Organisten der Liebfrauenkirche.

1702, dem Immatrikulationsjahr, wird er Organist am Dom, ein Jahr vorher hat Händel Telemann kennengelernt - eine Beziehung, die lebenslang halten wird. Händel wusste, was er wollte, nämlich: reisen und Erfahrungen sammeln. Er verlässt deshalb Halle, die weiteren Stationen: Hamburg, da ist er drei Jahre Geiger und Cembalist, vier Jahre Italien mit den Stationen Florenz, Rom, Neapel und Venedig. Händel komponiert, gibt Unterricht, tritt als Virtuose in Erscheinung, knüpft Kontakte. Wichtige Kontakte, die ihm zu einer Anstellung bei Kurfürst Georg Ludwig in Hannover verhelfen, damit ist die Schiene gelegt für London, wo er den größten Teil seines Lebens verbringt.

Hör-Tipp

Ausgewählt, Mittwoch, 30. September 2009, 10:05 Uhr

Link

Ragna Schirmer

Übersicht

- Interpretationen