Statt Kraftausbruch organisch gewachsener Wohlklang?

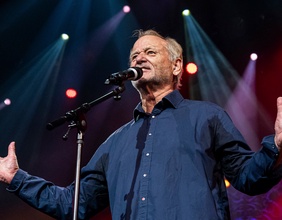

Magnus Lindberg

Mit dem Orchester kann Magnus Lindberg seine musikalischen Ideen am besten zum Ausdruck bringen. Mit einem Kraftakt verschaffte sich 1985 der damals 27-Jährige Gehör. Vom Brutalo-Klang des Orchesterwerks "Kraft" hat er sich mittlerweile entfernt.

8. April 2017, 21:58

In "Kraft", mit Akkorden von bis zu über 70 verschiedenen Tonhöhen, traf die Sub-Kultur der Westberliner Discos der 1970er Jahre, Punk und Rock, auf die Avantgarde der 80er. In den jüngsten Werken, etwa im Violinkonzert für Lisa Batiashvili (2007) oder dem Chororchesterwerk "Graffiti" (2009) versucht er neuerdings, sich "die Musik melodisch vorzustellen, also horizontal, und dazu den vertikalen Zusammenklang zu finden."

Lindberg - Schüler unter anderen von Einojuhani Rautavaara, Franco Donatoni, Lachenmann, Vinko Globokar und Gérard Grisey - begann in den 1990er Jahren in einsätzigen Orchesterwerken von durchschnittlich 15 Minuten Dauer - wie "Marea", "Joy", "Corrente II", "Arena", "Feria", "Fresco" und "Parada" - Musik "in einer Art kontinuierlichem Prozess zu organisieren."

Sackgasse Klangfläche?

Sein Landsmann, der mit ihm befreundete und zu Unrecht als Antipode (weil Polystilist und Sinfoniker) gehandelte Kalevi Aho, und der als Geheimtipp gehandelte Schwede Anders Eliasson hatten in den frühen 1980er Jahren erkannt, was Lindberg Mitte der 1990er Jahre zu einem Problem wurde. Um 2000 sah er sich "gezwungen, klassischen Kontrapunkt" zu studieren, um der Statik der Klangflächen zu entkommen.

Eliasson: "Magnus hat faszinierende Stücke geliefert. So einer Musik fehlte aber nicht nur Melos, sondern eben auch der natürliche Fluss. Das war eine Sackgasse. Für mich gilt immer noch die Einheit von Form und Inhalt. Brillante Orchestrierung ist kein Selbstzweck."

Mut zu Terzen und Melodien

Der Gefahr ist sich Lindberg bewusst. Die Musik Lindbergs gerät, wenn sie sich aus dem Korsett der brillant orchestrierten Klangflächen befreit, in die Nähe von Ravel. Neoklassische, -romantische und -impressionistische Felder öffnen sich oft in seiner Musik der letzten zehn Jahre, manche meinen unmotiviert, andere bewundern seinen Mut, Terzen zu schreiben und sogar eine Melodie anzudeuten.

Wieso Mut, fragt er. "Warum sollten tonale Harmonien überholt sein? Moderne Musik, das bedeutet für viele innerhalb bestimmter Parameter zu komponieren. Das ist eine Ästhetik, die vor 50 Jahren definiert wurde. Ich finde das komisch und paradox. Warum ist, was 50 Jahre alt ist, modern; was 70 Jahre alt ist, aber traditionell?" Er versucht nun tonale Harmonie so zu integrieren, dass er mit "fast allen Techniken" arbeiten kann. Diese müssen sich aber aus der Dramaturgie des Stücks ergeben.

Die Mutter als Zensor

"Graffiti", im Mai uraufgeführt, setzt diese Entwicklung fort. Anspielungen auf Ottorino Respighi, Aaron Copland und die Eröffnungsakkorde aus Puccinis "Tosca"; Ravels "Daphnis et Chloe", Bartóks "Blaubart", Berio, Ligeti, Bernd-Alois Zimmermann, Strawinskys "Les Noces" beziehungsweise Carl Orffs "Carmina Burana" und der spektakuläre Chôros Nr. 10, "Rasga o Coração", des Brasilianers Heitor Villa-Lobos aus dem Jahr 1926.

Lindberg ist sich bewusst, dass man mit der Verwendung von Oktaven, Quinten oder Terzen "das ganze Gepäck der Musikgeschichte mit sich herumschleppt." Der Patchwork-Charakter von "Graffiti" lässt sich auf die Textcollage aus 60 lateinischen Wandsprüchen zurückführen, die sich in Pompeij und Herculaneum fanden: amtliche Verlautbarungen, politische und kommerzielle Werbung, Zitate aus Vergil-Werken, aber auch Mundpropaganda für Fellatiotechniken noch nicht so stadtbekannter Prostituierter.

Lindberg vergleicht die Texte mit Google: "Ich war begeistert davon, alle Aspekte des Lebens nebeneinander zu haben. Die Sauereien, die die Römer auf die Wände schmierten, waren viel gewagter als das Zeug von heute. Wirklich wilde Sachen habe ich gar nicht verwendet - ich hab mir vorgestellt, meine Mutter würde zuhören."

Hör-Tipp

Zeit-Ton, Dienstag, 24. November 2009, 23:03 Uhr

Veranstaltungs-Tipps

Lahti Symphony Orchestra, Jukka-Pekka Saraste (Dirigent), Werke von Lindberg und Sibelius, Sonntag, 29. November 2009, 19:30 Uhr, Wiener Musikverein

Lahti Symphony Orchestra, Jukka-Pekka Saraste (Dirigent), Werke von Lindberg und Sibelius, Montag, 30. November 2009, 19:30, Brucknerhaus Linz,

Ö1 Club-Mitglieder bekommen ermäßigten Eintritt (zehn Prozent).

Links

Jeunesse

Brucknerhaus

New York Times - Embracing the Orchestra as Alive

Finnish Music Information Center

Guardian - Graffiti