Budapest gestern und heute

Spurensuche

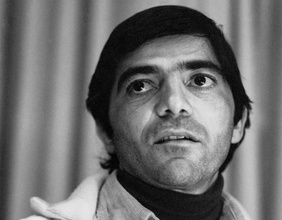

Iván Sándors Buch macht deutlich, wie massiv die nationalsozialistische Vergangenheit in Ungarn ist. "Spurensuche" ist eine beklemmende, aber notwendige Reise in die viel zu wenig bekannte Vergangenheit Ungarns, basierend auf Sándors Erinnerungen.

8. April 2017, 21:58

Straßenkämpfe und Tote in Budapest - fast automatisch denkt man dabei an den Aufstand von 1956. Dass die Belagerung von Budapest einen der längsten und blutigsten Straßenkämpfe des Zweiten Weltkriegs darstellte, ist im deutschsprachigen Raum noch immer wenig bewusst.

Ganze 102 Tage lang wurde 1944 in Budapest gekämpft. Im Oktober übernahmen die Pfeilkreuzler, die ungarischen Nationalsozialisten, die Regierung. Sie erschossen Zehntausende ungarische Juden an den Ufern der Donau und unterstützten die nazideutschen Behörden bei der Erfassung und Deportation der Juden.

Es gab kaum mehr Lebensmittelvorräte, die Trinkwasserversorgung brach zusammen, doch Ferenz Szálasi, der von den Nazis eingesetzte Ministerpräsident, lehnte ein Hilfsangebot des Internationalen Roten Kreuzes ab, weil daran die Bedingung geknüpft war, auch das Ghetto mit Lebensmitteln zu versorgen. Der Schriftsteller Iván Sándor hat das alles als Vierzehnjähriger miterlebt und nach sechs Jahrzehnten darüber seinen Roman "Spurensuche" geschrieben.

Überlebt dank Wallenberg und Lutz

Am 8. Dezember stehen die russischen Verbände bei Vác. Ab dem 9. Dezember beschießen sie den nordöstlichen Teil von Pest. Feuerbefehl von Pater Kun auf die am Donauufer stehenden Nackten: "In Christi Namen: Feuer!"

Fast alles, was Sándors Roman erzählt, ist vor 65 Jahren genauso passiert. Den fanatischen Pfeilkreuzler und Minoriten-Pater András Kun hat es wirklich gegeben, auch sein Kommando ist genauso überliefert: "In Christi Namen: Feuer!" Marschkolonnen werden durch Budapest getrieben, auch Iván Sándor marschiert und hält seine zwölfjährige Freundin Vera an der Hand, aber es gelingt ihm immer wieder zu entkommen.

Dass Juden überhaupt Überlebensmöglichkeiten haben, ist vor allem dem mutigen Einsatz zweier ausländischer Diplomaten zu verdanken: dem berühmten Schweden Raoul Wallenberg und dem viel weniger bekannten Schweizer Vizekonsul Carl Lutz. Ohne Rückendeckung von den Schweizer Behörden und von diesen nachträglich gerügt, hat Carl Lutz Schutzbriefe ausgestellt und Häuser, in denen Juden Zuflucht fanden, unter den Schutz der Schweizer Botschaft gestellt. Auch Iván Sándor, seine Eltern und seine Freundin Vera haben so überlebt.

Alte Orte im Heute suchen

An der Kreuzung Király-Straße und Erzsébet-Ring bleibe ich mitten auf der Fahrbahn stehen. Ich warte, bis die Ampel rot wird und der Verkehr von der Lövölde-Straße her stillsteht. Ich bücke mich kurz, um in Gedanken jene Stelle mit Kreide einzukreisen, wo wir vor achtundfünfzig Jahren aus der Reihe traten. Ich streiche mit der Hand über das Pflaster. Fußgänger starren mich an. Ein Student versucht, mich aufzurichten, danke, sage ich, alles in Ordnung, ein anderer Junge grinst. Inzwischen wechselt die Ampel, ein Autofahrer hupt mich an. Hinter mir das Fenster des Kentucky Fried Chicken, vor mir eine Filiale der K&H-Bank, rechts eine Erotic Show mit violetten Lichtern.

Blitzartig wechselt der Roman die Zeitebenen: Iván Sándor geht durch das Budapest von heute, sucht die alten Orte und Wege und ist plötzlich mitten in den Erlebnissen von damals. In den stärksten Momenten des Buches öffnet sich das schöne Budapest von heute auf die übertünchten und verdrängten Szenen des Schreckens von damals. Immer wieder reflektiert Iván Sándor auch seine Recherchen und seine Erinnerungsarbeit.

Alles, was wir heraufzubeschwören versuchen, scheint uns zwischen den Fingern zu zerrinnen, alles droht unter die Herrschaft der Gegenwart zu geraten, das Erinnern und das Nichterinnern, das Vergessen und das Nichtvergessen.

Reflexionen und Dokumentationen

Besonders hellsichtig sind diese Reflexionen, als der Autor an einer Dokumentation des Schweizer Fernsehens über Carl Lutz teilnehmen soll und feststellen muss:

Jeder soll sein eigenes Schicksal imitieren, das erwarten sie von uns.

Und wenig später wird ihm klar:

Wir sind Marionetten, nicht mit unserem Schicksal, mit unseren Geschichten anwesend, sondern mit dem, was der Moderator als Geschichte definieren wird.

Der Autor überlässt sich nicht einfach den Erinnerungen und den zahlreichen Dokumenten, die er zitiert, immer wieder blitzen Zweifel und Unsicherheit auf. Manchmal muss eine Stimme, eine Geste oder ein Blick den Erinnerungen auf die Sprünge helfen. An einigen Stellen freilich sind die Reflexionen des Autors auch etwas zu wortreich und fast möchte man sagen auch zu hausbacken. Und manchmal sind auch die erinnerten Szenen zu viel, die Details drohen sich beim Lesen gegenseitig auszulöschen. Vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass dieses Buch beides sein will: Dokumentation und Roman; und natürlich auch ein Stück Autobiografie.

Zwischen den Zeitebenen

Am Roman sieht man Defizite, wenn man ihn an den großen Beispielen der Holocaust-Literatur, allen voran an seinem Landsmann Imre Kertész misst. Bei allem Zweifel an der Erinnerung vertraut Sándor doch zu sehr auf die Kraft dessen, was geschehen ist und was er erlebt hat; seine Reflexionen dringen nicht vor zu der entscheidenden Frage, wie man es überhaupt darstellen kann angesichts der Fülle an Dokumentationen, aber auch angesichts der vielen bereits bestehenden künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem Holocaust.

Die einzige, aber nicht gering zu veranschlagende Leistung des Romans ist es, dass er sein dokumentarisches Material nicht in der Vergangenheit belässt, sondern der Topografie des gegenwärtigen Budapest einschreibt. Der Preis dafür ist eine nicht immer leichte Lesbarkeit, denn der Roman springt an manchen Stellen zu viel zwischen den Zeitebenen hin und her, und nicht immer ist der Sprung wirklich motiviert oder erkenntnisträchtig.

Notwendige Reise in die Vergangenheit

Als Dokumentation ist das Buch jedoch unersetzlich und unvergleichbar. Es macht deutlich, wie massiv die nationalsozialistische Vergangenheit im Nachbarland Ungarn ist und wie wenig sich die Gesellschaft damit auseinandergesetzt hat. Die ungarische Bischofskonferenz hat bis heute zu keiner Erklärung über die Mitschuld des christlichen Antisemitismus am Holocaust gefunden, und die konservative Partei von Viktor Orbán, dem vermutlichen Siegers der Parlamentswahlen 2010, grenzt sich von der Neonazi-Partei Jobbik und ihren Schlägertrupps bestenfalls halbherzig ab; bei den diesjährigen Europawahlen haben die Jobbik fast 15 Prozent der Stimmen bekommen.

Vor diesem Hintergrund ist Iván Sándors "Spurensuche" eine beklemmende, aber notwendige Reise in die viel zu wenig bekannte Vergangenheit Ungarns. So wenig bekannt und so schrecklich, dass sie der Deutsche Taschenbuch Verlag offenbar nicht illustrieren wollte. Das Titelbild zeigt die bekannte Silhouette Budapests mit dem Parlament, davor das Denkmal von Imre Nagy, das auf die Ereignisse von 1956 verweist. Mit dem Inhalt des Buches hat das nichts zu tun.

Hör-Tipp

Ex libris, jeden Sonntag, 18:15 Uhr

Buch-Tipp

Iván Sándor, "Spurensuche. Eine Nachforschung", aus dem Ungarischen übersetzt von Katalin Fischer, Deutscher Taschenbuch Verlag

Link

dtv - Spurensuche