Umfassende Ausstellung in Rom

Edward Hopper

In Rom hat man gemeinsam mit dem amerikanischen Whitney Museum erstmals eine umfassende Ausstellung mit Werken Edward Hoppers inszeniert. Zu sehen ist die Schau bis zum 13. Juni in der Fondazione Roma Museo.

8. April 2017, 21:58

Kulturjournal, 16.04.2010

Wer von der lauten Via del Corso kommend die Edward-Hopper-Ausstellung besucht, taucht plötzlich in eine völlig andere Welt ein. Gedämpftes Licht, Musik und die American Bar Number One empfangen den Besucher - eine Installation mit lebensgroßen Figuren, stilecht den 1930ern nachempfunden. Von hier aus führt uns der Kunstkritiker Marco di Capua durch die Schau.

"Die Charakteristik dieser Ausstellung ist, dass das gesamte Werk Hoppers aufgezeigt wird", so di Capua. "Wir sehen daher nicht nur seine berühmten Gemälde, - die wir ja alle kennen -, sondern auch seine Werkstatt. Also all das, was hinter den Werken verborgen geblieben ist und das aber jetzt als wesentlicher Teil seines kreativen Schaffens angesehen wird."

Leidenschaft für Impressionismus

160 Werke Edward Hoppers umfasst die Ausstellung. Angeordnet in sieben Sektionen, chronologisch aufbereitet; jeder Raum mit dem zum Thema passenden entsprechenden Farbton versehen. Man bekommt so Einblick in die Jahre der Ausbildung des 1882 im Staate New York geborenen Künstlers und erfährt von seiner großen Liebe zu Frankreich. Der Raum "Hopper in Paris" bezieht sich auf seinen Studienaufenthalt in den Jahren 1909 und 1910. Seine Ansichten der geliebten Stadt an der Seine zeigen seine Leidenschaft für den Impressionismus.

"Eigentlich hätte er jene Strömungen der zeitgenössischen Kunst aufnehmen müssen, die damals en vogue waren", meint di Capua. "Den Kubismus und den Fauvismus zum Beispiel. Hopper hingegen bleibt dem Erbe der Impressionisten verpflichtet. Er ist - wie er selbst sagte - ein Einzelgänger, einer der jede Strömung, jede Schule der Avantgarde ignoriert hatte. Er konzentrierte sich in seinen Arbeiten ganz auf das Licht. Auf das in Licht getauchte Paris, so wie es die impressionistische Kultur überliefert hatte."

Die Industrie als Leitmotiv

Hoppers Interesse an Großstädten und deren Architektur sollte auch nach seiner Rückkehr in die USA nicht nachlassen. Im Gegenteil. Die großen Industriehäfen, die Eisenbrücken, die Hochhäuser - all das wurde zu einer Art Leitmotiv seines Schaffens. Und die industrialisierte, menschenleere Stadt zur Bühne der Moderne.

"Modernität - das heißt bei ihm Kargheit", sagt di Capua. "Man hat das Gefühl, die Menschheit ist verschwunden. Als wären alle verschwunden. Es bleibt also nur so etwas wie ein Theaterraum, der Schauplatz für Farben und geometrische Formen wird. Und das alles unter einem strahlendem Himmel und einem scharfen Licht, das so typisch für Amerika ist. Ein Licht, das den Raum in zwei Teile schneidet, das Schatten sowie Kontraste schafft und so die Szene klar und deutlich werden lässt."

Die Frau im leeren Raum

Hoppers Darstellungen US-amerikanischer Gebäude zogen nicht nur Sammler und Käufer in den Bann, sondern auch Regisseure. So wählte Alfred Hitchcock für seinen berühmten Thriller "Psycho" ein Hoppersches Haus als Ort der Handlung. Vordergründig einfach, doch mysteriös und mit doppeltem Boden.

Doch es wäre falsch, Amerikas bekanntesten Maler des 20. Jahrhunderts rein auf Architektur zu reduzieren. Eines jener Themen, das Hopper weltberühmt gemacht hatte - das war die Darstellung der Frau in leeren Räumen. Die "Erotik in Hopper" heißt daher ein weiterer Teil der Ausstellung.

"Einmal sagte Hopper: Alles, was ich im Leben machen wollte, war, das Licht malen, das auf die Mauer eines Hauses fällt", erzählt di Capua. "Und wenn er seine Frauenfiguren malt, dann sieht er sie als die einzigen Wesen, die in der Lage sind, die Leere, die sie umgibt zu interpretieren. So als wären diese kaum bekleideten, einsamen Frauen in melancholischen Räumen, die einzigen, die das Wunder der Erleuchtung der menschlichen Natur erkennen können."

Ein typischer Amerikaner aus der Provinz

In Rom zu sehen sind nicht nur die berühmten Bilder "Second Story Sunlight" und "A Woman in the Sun", zu sehen sind auch viele Skizzen, die den Arbeitsprozess des Künstlers nachvollziehbar lassen. Skizzen mit genauen, schriftlichen Angaben zu Farben und Formen. Skizzen mit seinem einzigen weiblichen Modell - seiner Frau -, die sich langsam künstlerisch verändert.

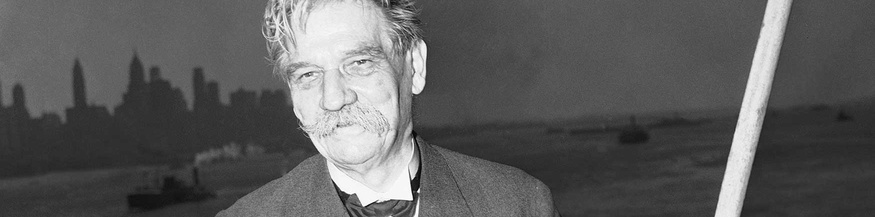

Doch wer war eigentlich der 1967 verstorbene Künstler? Auch darüber gibt die Schau Auskunft. Eine Reihe von Selbstporträts zeigt einen typischen Amerikaner der Provinz, so Marco die Capua, einen wortkargen Mann, der kaum Interviews gab und dessen Frau oft und gerne an seiner Stelle sprach.

"Er sah aus wie eine Mischung aus James Stewart und Henry Miller", sagt di Capua. "Ein großer Mann, glatzköpfig und ausgesprochen karg. Man erzählt sich über ihn, dass er nie etwas verschwendete, kein Wort, keine Geste, keinen Gedanken. Und diese Wortkargheit hat ihr Pendant in seinen Bildern. Auch sie versuchen, den Betrachter immer auf dem direkten Weg zu erreichen, ohne den Umweg über Details."

Kleine Ironie am Rande: Gerade diese Kargheit machte Edward Hopper und seine Werke zum beliebten Sujet für Schriftsteller, Poeten und Filmemacher. Die Ausstellung gibt dank Fotos und vieler biografischer Details auch einen guten Einblick in das Amerika des vergangenen Jahrhunderts. Und wer selbst gerne ein wenig amerikanische Ikone sein möchte, kann eines der projizierten Gemälde nachzeihen - und seinen ganz persönlichen Hopper mit nach Hause nehmen.