Rezension einer zweifelhaften Theorie

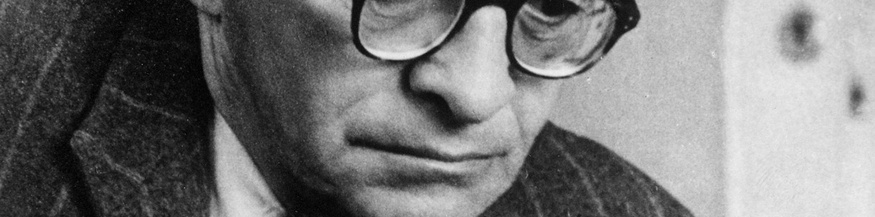

Robert Schumann, ein Alkoholiker?

So stellt sich Uwe Henrik Peters - seines Zeichens emeritierter Professor für Psychiatrie und Psychotherapie, Autor unzähliger Bücher und Artikel, darunter Bestseller ebenso wie Bücher zu hoch brisanten Themen wie der Nazipsychiatrie - so also stellt er sich und uns das vor: Robert Schumann war ein Alkoholiker.

8. April 2017, 21:58

Nicht erst am "psychiatrischen" Ende seines Lebens, sondern schon lange davor. Zirka zwei Wochen vor seiner Einweisung in die "Irrenanstalt" Endenich bei Bonn litt er an einem so genannten Alkoholdelir (mit den dafür typischen Symptomen wie etwa Halluzinationen). Dieses Delir wäre nach einigen Tagen von alleine abgeklungen. Clara Schumann aber nutzte die Gelegenheit, um ihren Mann ins Irrenhaus abzuschieben, griff eifrig die Fehldiagnosen der behandelnden Ärzte auf und schilderte später in ihren Tagebucheintragungen ihren Mann als einen Irren, der zudem eine Gefahr für Sie und die Kinder gewesen sei.

Bizarre Thesen

Und warum tut Clara so etwas? Natürlich um endlich ungehindert ihrer Karriere als Pianistin zu frönen. Und warum diagnostizieren die behandelnden Ärzte kein Alkoholdelir, das damals in der medizinischen Fachwelt wohlbekannt war? Möglicherweise um das Genie Schumann vor dem schlechten Ruf, ein Alkoholiker zu sein zu schützen? Lieber stellen sie ihn als Irren dar. Und es fragt sich der staunende Leser: Wenn das Delir von selbst abklingt, wieso wird Schumann weiterhin von verschiedenen Ärzten als Geisteskranker behandelt und auch von Clara Schumann so dargestellt? Alles reine Bösartigkeit Claras und Inkompetenz zahlreicher Ärzte? Spätestens hier wird die Sache bizarr.

Der Reihen nach: In einer beeindruckenden Publikation des Schott-Verlages werden 2006 zum 150. Todestag Schumanns sämtliche Krankenakten, Briefzeugnisse und zeitgenössische Berichte zum Krankheitsfall Schumann und seiner Einlieferung in die Irrenanstalt in Endenich zusammengestellt. Herausgeber dieser editorisch vorbildlichen Sammlung war Bernhard Appel. Mit einer ausführlichen medizinhistorischen Stellungnahme beteiligt war damals auch der Neurologe und Psychiater Uwe Henrik Peters. Peters schildert hier die medizingeschichtlichen Details rund um die Behandlung Schumanns in Endenich, wir erfahren interessante Dinge, wie etwa, dass die Psychiatrie in dieser Region Deutschlands damals psychische Leiden als Erkrankungen des Gehirns ansah und darum die Lebensgeschichte Schumanns bei allen Untersuchungen keine Rolle spielte.

Gefangen im Irrenhaus

Aber der Autor kündigt hier schon an, dass er sich den letzten Tagen vor der Einlieferung Schumanns am 4. März 1854 noch in einer gesonderten Publikation widmen wird. Diese ist das 2009 erschienene Buch Peters mit dem Titel "Die 13 Tage bis Endenich", dem ca. ein Jahr später, 2010 noch ein weiteres folgt: "Gefangen im Irrenhaus - Robert Schumann", beide im Kölner Verlag ANA Publishers erschienen.

Schon in seinem Artikel im Jahr 2006 bezweifelt Peters, Schumann habe wirklich unter Halluzinationen gelitten. Hier schon fällt das unsaubere und zugleich geschickt suggestive Argumentationsverfahren Peters auf: Die einzige Quelle für Halluzinationen seien die Angaben des Patienten, betont er selbst, aber u.a. genau auf solche Angaben stützen sich die Ärzte in Endenich. Alles Unterstellungen, so Peters, Schumann habe fantasiert, wie das ein einsamer Mann eingesperrt in eine Irrenanstalt halt tut.

Als Musikdirektor überfordert

Aber widmen wir uns dem 2009 erschienenen Buch Peters, das die letzten Tage Schumanns vor seiner Einlieferung rekonstruiert. Sehen wir einmal ab von der sehr an Boulevard-Journalismus erinnernden Aufmachung des Buches durch den Verlag und widmen uns nur dem Inhalt: Peters beschreibt zunächst, wie schwierig Schumann es in Düsseldorf als dortiger Musikdirektor hatte, wie überfordert er war, wie er von den Zeitgenossen als schlechter Dirigent beschrieben wurde.

Alles nichts Neues. Dann schildert er die Symptome Schumanns in jenen Tagen im Februar 1854, die seiner Meinung nach eindeutig auf ein Alkoholdelir hinweisen würden. Als da wären: zunächst heftige Träume, dann das Hören von Stimmen und Musik, Wahnvorstellungen von bösen Geistern u. dgl. Peters verlässt sich hier hauptsächlich auf die Schilderungen Clara Schumanns, die er an anderer Stelle als verzerrende Darstellung heftig kritisiert. Auch die Länge der Symptome, die nach vier Tagen abklingen und in einen ruhigen Schlaf münden, seien typisch für ein solches Alkoholdelir. Ende der Beweisführung.

"Geläufiges Krankheitsbild"

"Das Alkoholdelir war als Delirium tremens ein den Ärzten und selbst vielen Laien geläufiges Krankheitsbild. Wenn man die vorliegenden Berichte der Zeitzeugen liest, muss man zu der Erkenntnis kommen, dass die beiden Ärzte Roberts die Natur seiner Krankheit trotzdem verkannt haben. Anders kann man sich nicht erklären, warum keine angemessene Behandlung eingeleitet wurde", heißt es auf Seite 90.

Aber die Antwort wäre ganz einfach: Schumann litt weiter unter Symptomen, die die Diagnose vom Alkoholdelir unwahrscheinlich erscheinen ließen. Das würde alles erklären. Aber Peters leugnet hartnäckig, dass Schumann später noch ernsthafte Symptome eines psychisch Kranken hatte.

Unseriös und suggestiv

"Die Fehldiagnose der Ärzte hatte, wie man weiter sehen wird, entscheidende Folgen für das ganze weitere Leben Schumanns. Durch die Diagnose eines Irreseins anstelle der letztlich viel harmloseren Diagnose eines Delirium tremens wurde Schumann bis zum heutigen Tag zum Irren gestempelt", so Peters weiter.

Wie unseriös und suggestiv Peters argumentiert, zeigt sich erst im Detail. Er nennt und zitiert Briefe, die Schumann nach seinem Delir und kurz vor der Einweisung in Endenich verfasst hat und stellt fest, die seien doch ganz vernünftig und keinesfalls die Briefe eines Irren. Als wüsste der Professor für Psychiatrie nicht, wie schwankend die Symptome psychischer Erkrankungen sind. Und den Umgang des Autors mit Clara Schumann könnte man durchaus als Hetze bezeichnen: Der viel zitierte Bericht Claras über diese letzten Tage vor Endenich enthält eine entscheidende Passage:

In den Nächten hatte er oft Momente, wo er mich bat von ihm zu gehen, weil er mir ein Leid antun könnte! Ich ging dann wohl auf Augenblicke, um ihn zu beruhigen; kam ich dann aber wieder zu ihm, so war es wieder gut.

Schumanns Selbstmordversuch

Peters legt nun ein Dokument vor, aus dem eindeutig hervorgehe, dass Schumann schon Jahre davor eine Abneigung gegen "scharfe und spitze Instrumente" hatte, da ihn die Vorstellung plagte, seiner Frau damit einmal ein Leid anzutun. Peters schließt daraus, dass Clara doch wusste, dass diese Vorstellungen harmlos waren. Suggestiv fragt er auf Seite 101: "Wie das Zettelchen ausweist, kannte Clara die Zwangsbefürchtung mindestens schon seit neun Jahren und wusste also auch, dass sie harmlos war. Das hat sie in ihrem Tagebuch verschwiegen. Um seinen Zustand schlimmer darzustellen als er war?"

Aber ihr Bericht verschweigt weder etwas, noch stellt Clara Robert als gefährlich dar, im Gegenteil, sie schildert, dass nach kurzer Zeit "alles wieder gut war". Auf ähnliche unseriöse Weise bezweifelt Peters auch Schumanns Selbstmordversuch, seinen Sprung in den Rhein.

Eine klassische Angstvorstellung

Aber betrachten wir die Theorie Peters noch einmal aus der Distanz: Der Autor informiert uns teilweise über hochinteressante medizinhistorische Phänomene, Details, die ihn als hervorragenden Kenner der Geschichte der Psychiatrie ausweisen; trotzdem aber versteigt er sich zu einer auf kruden Spekulationen beruhenden Theorie.

Warum? - Er ist Psychiater und Psychotherapeut und er kennt eine uns allen wohl bekannte Angst: für verrückt gehalten zu werden, ohne es zu sein, zu unrecht eingesperrt in eine Irrenanstalt, wie lebendig begraben, eine geradezu klassische Angstvorstellung, die wir in allerlei Skandalgeschichten in Film und Literatur verarbeiten. Eine solche Skandalgeschichte liefert uns Peters, ohne schlüssige Beweise, aber einen Nerv bei seinen Leser treffend.

Service

Bernhard R. Appel (Hg.), "Robert Schumann in Endenich (1854-1856)", Krankenakten, Briefzeugnisse und zeitgenössische Berichte. Schott, Mainz

Uwe Henryk Peters, "Robert Schumann. 13 Tage bis Endenich", ANA Publishers, Köln

Uwe Henryk Peters, "Gefangen im Irrenhaus - Robert Schumann", ANA Publishers, Köln

Übersicht

- Klassik