Sharing is Caring

Open Innovation, Crowdsourcing und ähnliche Methoden helfen die Schranke zwischen Konsument und Produzent zu überwinden. Damit schaffen sie mehr Möglichkeiten für gesellschaftliche Teilhabe. Prozesse, die früher geschlossen waren, öffnen sich für die Teilnahme vieler. Die Implikationen dieser Entwicklung für die Wirtschaft sind aber noch wenig durchdacht.

27. April 2017, 15:40

Citizens im Netz

Open Innovation ist Teil einer größeren historischen Bewegung hin auf zunehmende Partizipation und Demokratisierung. Diese Tendenz gibt es in vielen Bereichen: Informationsmonopole werden durch BürgerInnen-Journalismus aufgebrochen, BürgerInnen schließen sich zusammen, um Unrecht anzuprangern, freier Zugang zum Wissen wird eingefordert. Diese Tendenzen wurden nicht erst vom Internet ausgelöst. Schon in den 1960er Jahren forderte die Studentenbewegung eine Abkehr von der passiven Konsum-Gesellschaft. Das Netz hat diesen Trend jedoch verstärkt und in praktischer Hinsicht viele Dinge vereinfacht. So kam es, dass wir automatisch bestimmte Erwartungshaltungen an die Umwelt haben. Wir sind "Netizens" geworden, Citizens im Netz, die Hierarchien verabscheuen und einen egalitären Umgangsstil pflegen.

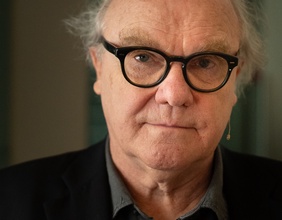

Manuel Castells

(c) Estevez, EPA

DIWO - Doing It With Others

Manuel Castells, der wohl wichtigte Soziologe der Netzwerkgesellschaft, hat für diese neue Form des sozialen Daseins auch bereits einen Begriff gefunden: vernetzter Individualismus*. Damit kommen zwei Dinge zusammen, die früher als Gegensatz gedacht wurden, der Individualismus und eine kollektive, vernetzte Lebensform. Das Netz zwingt uns, uns darzustellen, unsere Einzigartigkeit hervorzuheben. Wer seine individuellen Merkmale nicht irgendwie betont, wird keine "Likes" oder Freundschaftsanträge bekommen. Diese Individualität steht aber nicht im Gegensatz dazu, dass wir Dinge gemeinsam mit anderen tun. Früher galt Do-it-Yourself als Inbegriff einer progressiven Einstellung, heute verbreitet die englische Künstlergruppe Furtherfield den Slogan Doing It With Others (DIWO - dtsch. machs mit anderen).

Das zeitgenössische Ich wird nicht als homogene Einheit betrachtet, sondern als Resultat vernetzter Beziehungen. Wir "performen" unsere Individualität durch Beziehungen mit dem Umfeld, der Gruppe, dem erweiterten Kollektiv. So sind wir also sozial auf Facebook, liefern scharfzüngige Aphorismen auf Twitter und pflegen unseren Lebenslauf auf LinkedIn. Und wer es etwas individueller mag, chatted auf Jabber statt auf Skype und hostet seine Videos auf Vimeo statt auf Youtube.

Kreativität als neuer Imperativ

Doch unterm Strich bleibt erstens, dass wir uns darstellen müssen, dass es nicht nur unser Wunsch ist, sondern auch ein gewisser Druck zur Teilnahme besteht. Das fällt einem auch bei vielen Texten über Open Innovation auf. Oft kommt da gar nicht sehr subtil die Aufforderung: sei kreativ! Früher hing das Wirtschaftswachstum von Dingen wie organisierter Großforschung und den Investitionen von Staaten und Konzernen ab. Jetzt muss die Kreativität von allen an die Kandarre genommen werden. Das hatte Joseph Beuys wohl nicht gemeint, als er sagte, dass potentiell jeder ein Künstler sei. Kreativ ist der neue Imperativ.

Nicht-Arbeit als neuer Treibstoff

Also schicken wir unser virtuelles Ich in die Netzwelt hinaus, um Sympathiepunkte einzuheimsen. Dabei stellen wir nun fest, dass die Dienste, die wir dazu - in der Mehrzahl gratis - benutzen, die erfolgreichsten neuen Info-Unternehmen sind. Google, Facebook, Twitter und Co sind milliardenschwere Firmen, obwohl der Dienst den sie anbieten, für die Nutzer gratis ist. Während wir unsere sozialen Beziehungen pflegen, wird daraus von den Firmen, die diese Services hosten, ein Mehrwert generiert. Unsere Nicht-Arbeit ist der Treibstoff einer neuen Industrie.

Der Umstand, dass wir für diese Tätigkeiten nicht bezahlt werden, verweist auf einen grundlegenden Strukturwandel. Der Ort der "Produktion" und jener der Wertschöpfung driften auseinander. Der von NutzerInnen generierte Content ist nicht das Produkt, er ist ein Nutzwert, den die User für einander generieren. Es handelt sich um ganz normale zwischenmenschliche Kommunikation. Die dabei anfallenden Daten über uns werden jedoch an Anzeigenkunden verkauft. Das eigentliche Produkt der sozialen Medien sind ihre User, als potenzielle "Augäpfel" in einer Aufmerksamkeitsökonomie, als Konsumenten in spe, als Profile der sozialen Netzwerkanalyse.

Krise der Wertschöpfung

Auf lange Sicht kündigt sich damit eine Krise der Wertschöpfung überhaupt an. Wenn die die User nicht bezahlt werden, wer wird sich a la long die Produkte leisten können, die da so fleissig überall angepriesen werden? Schon jetzt genügen einige tausend Mitarbeiter, um ein Unternehmen wie Facebook zu betreiben, das angeblich die eine Milliarde-Nutzermarke überschritten hat. Bezahlmodelle für Content im Internet verstoßen gegen Erwartungshaltungen der UserInnen, und werden sich nur in den seltensten Fällen durchsetzen. Die smarten, neuen, aktiven Netizens verabscheuen Bevormundung. Diese NutzerInnen, egal welcher Altersschicht, sind im Netz versiert und gewohnt, zu kommentieren, sich auszutauschen, ihre Individualität aktiv im Netz zu leben und gewisse Dinge mit anderen zu teilen. "Sharing is caring" heißt es, sich Dinge zu teilen, heißt für einander Sorge zu tragen. So wird eine dritte Alternative zwischen Markt und Staat geschaffen: das Commons.

Text: Armin Medosch, Autor und Medienwissenschaftler

Service

Castells, Manuel. 2001. Das Informationszeitalter 1. Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft.: Wirtschaft - Gesellschaft - Kultur. Opladen: Leske+Budrich.