Das Parlament in Wien

Dass die Sanierung des Parlamentsgebäudes Schlagzeilen macht, hängt nicht nur mit der kolportierten Höhe der Kosten zusammen, sondern auch mit der Vorgeschichte der Auftragsvergabe. Den Wettbewerb für die Sanierung eines Teils des Gebäudes, nämlich des Nationalratssitzungsaals, hat der Linzer Architekt Andreas Heidl gewonnen.

27. April 2017, 15:40

Nach jahrelanger Arbeit an dem Projekt, wurde der Wettbewerb neu ausgeschrieben, denn statt zuerst nur einen Saal zu renovieren und weitere Maßnahmen später zu setzen, entschloss sich die Parlamentsdirektion, auf Empfehlung eine Baukomitees, eine Gesamtsanierung des Gebäudes durchzuführen. Der Entwurf von Andreas Heidl ist daher obsolet geworden. Der Einspruch des Architekten gegen diese Entscheidung wurde abgelehnt, und es wurde ein neues Vergabeverfahren wurde eingeleitet, in das ein EU-weiter Architekturwettbewerb eingebettet ist. Vorsitzender der Jury ist der Architekt Ernst Beneder. Er sagt über den vorangegangenen Konflikt: "Kollege Heidl hat seine zweite Chance. Er kann durchaus reüssieren." Architekt Andreas Heidl widerspricht: "Die Ausschreibung ist so verfasst, dass nur eine ganz kleine Zielgruppe teilnehmen kann, zu der unser Büro nicht gehört."

Unter anderem rechtliche Aspekte an dem Vergabeverfahren wurden von der Architektenkammer kritisiert, die das Verfahren "weiter kritisch begleiten" will. Um Transparenz und Professionalität zu gewährleisten, wird ein von der Antikorruptionsorganisation Transparency International nominierter Monitor das Verfahren überwachen. Am Freitag, dem 22. März, endet die Bewerbungsfrist für die Generalplanung. Aus den Bewerbern werden zehn Büros ausgewählt und aus diesen wird, nach den Regeln eines anonymen Architekturwettbewerbs, ein Generalplaner ermittelt.

Kulturjournal, 18.03.2013

Als sein Lebenswerk bezeichnete der Architekt Theophil Hansen, der auch den Musikverein, die Akademie der bildenden Künste und die Börse in Wien baute, das 1883 eröffnete Parlamentsgebäude. Er legte dem Hohen Haus eine klare Struktur zugrunde. Die beiden Hauptsitzungssäle liegen entlang einer Achse, in deren Mitte die Aula, die Säulenhalle, ist, und die sekundären Räume sind in einem stringenten Raster entlang langer Korridore angeordnet. Dieses System funktioniere auch heute noch, sagt der Architekt Ernst Beneder in Hinblick auf den geplanten Umbau.

Rund 160.000 Menschen, darunter viele Schulkinder, besuchen das Parlament jährlich. Das 2005 eröffnete neue Besucherzentrum ist für diesen Ansturm bereits zu klein. Deshalb gilt es für den Generalplaner, der bis Jahresende feststehen soll, neue Weglösungen vorzuschlagen.

"Wenn man sich überlegt, wie die Aufgabe zu formulieren ist, dann ist in der Pflege des demokratischen Wortes, des Parlamentarismus eine Konstante gegeben mit plus minus 200 Abgeordneten in den Sälen", sagt Beneder. "Das Neue, das es zu formulieren gilt, sind die Schnittstellen."

Neue baurechtliche Maßnahmen

Außer dem Generalkonzept für ein Parlamentsgebäude, das dem heutigen Demokratieverständnis und der Zugänglichkeit für Besucher entspricht, sind es vor allem viele technische und baurechtliche Maßnahmen, die erforderlich sind. Dazu gehören Erdbebensicherheit, Brandschutz, Barrierefreiheit, die gesamte Haustechnik und Elektrik, aber auch viele kleine Details, etwa zu niedrige Balustraden in der Jubelstiege, zwischen denen ein Kind leicht durchrutschen könnte.

Die Sanierung ist also höchst umfangreich - und dazu kommen noch die Auflagen des Denkmalschutzes. Nicht nur der historische Hansen-Baubestand ist geschützt, sondern teilweise auch die nach dem Krieg von den Architekten Eugen Fellerer und Max Wörle wiederaufgebauten Bereiche. Etwa 60 Prozent des Gebäudes wurden im Krieg zerstört, darunter auch die Säulenhalle, wie Dieter Adolf vom Bau- und Einrichtungsmanagement der Parlamentsdirektion zeigt.

Raumreserven nützen

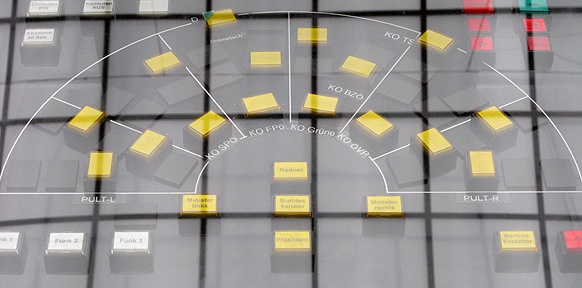

Der Nationalratssitzungsaal von 1956 steht teilweise unter Denkmalschutz. Beim Umbau, der etwa die Anhebung des Bodens vorsieht, um Rollstuhlfahrern den Zugang zum Rednerpult zu erleichtern, müssen Details, wie der Bundesadler und die Galerie-Brüstungen, erhalten bleiben. Auch das derzeit verwendete Mobiliar stammt noch aus den 1950er Jahren, erklärt Andrea Schenk von der Parlamentsdirektion.

"Es sollte keine Insellösung sein, die mit dem Rest keinen Zusammenhang hat, sondern es soll so, wie das Fellerer/Wörle gelungen ist beim Wideraufbau, eine Lösung sein, die nicht einem Zeitdiktat, nicht einer Mode unterliegt", sagt der Jury-Vorsitzende Ernst Beneder über die Anforderungen an das Sanierungs- und Umbau-Konzept.

Nutzbar gemacht werden sollen auch Raumreserven im Dachgeschoß. Dieter Adolf weist auf Flecken am Dachgebälk hin, die sich durch Kondensatwasser gebildet haben. Auch das Kupferdach aus insgesamt acht verschiedenen Bauperioden ist in schlechtem Zustand. Dennoch: Dieter Adolf ist begeistert von den bisher ungenutzten Räumen über den Plenar-, Sitzungs- und Ausschusssälen.

Baubeginn frühestens 2016

Da es immer mehr öffentlich zugängliche Ausschüsse gibt, besteht großer Bedarf an neuen Lokalen und auch an Multifunktionsräumen, die für internationale Konferenzen genutzt werden können, denn das Parlamentsgebäude ist nicht den Parlamentariern vorbehalten. Es gehört der Öffentlichkeit, und das soll sich im Umbau widerspiegeln.

Frühestens 2016 kann man mit einem Baubeginn rechnen. Da der Umzug des Parlaments in ein Zwischenquartier - diskutiert wird dafür etwa die Wirtschaftsuniversität - nur in der Sommerpause vonstatten gehen kann, ist jedoch ein Baubeginn erst im Herbst 2017 wahrscheinlicher.