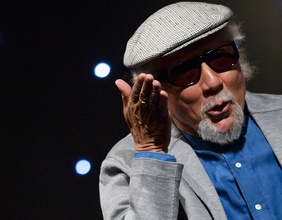

Sam Kean erklärt die DNA

Doppelhelix hält besser

Sam Kean hat eine besondere Art, sich mit Wissenschaft auseinanderzusetzen. Er präsentiert ein komplexes Thema als Cocktail aus Wissenswertem, wichtigen Zusammenhängen und Anekdoten - auch in seinem neuen Buch.

8. April 2017, 21:58

Mann mit besonderen Fähigkeiten

Wenn er zur Geige griff, brachen Männer in Tränen aus und Frauen fielen in Ohnmacht. So wundersam berührend waren die Klänge, die Niccoló Paganini seinem Instrument entlockte. Der Geiger war fraglos ein außerordentlich begabter Musiker. Doch er hatte seiner Konkurrenz noch etwas voraus, meint der Wissenschaftsjournalist Sam Kean:

"Er hatte eine genetisch bedingte Eigenheit: eine geradezu unglaubliche Flexibilität. Er konnte seine Hände in alle möglichen Richtungen verdrehen; er konnte seine Finger außerordentlich weit spreizen. Er konnte mit seinen Händen machen, was man mit Händen normalerweise nicht tun kann. Das war einer der Gründe dafür, dass er ein so begnadeter Violinist war. Andere Geigenspieler hatten keine so dehnbaren Hände. Doch ich habe ihn noch aus einem anderen Grund in mein Buch aufgenommen: Er hatte zwar erstaunliche Hände, aber er war außerdem ein wahrer Musikliebhaber. Und: Er arbeitete sehr hart für seine Virtuosität."

Das heißt also: Gene sind nicht Schicksal. Die wundersam flexiblen Hände bringen nichts, wenn man nicht dennoch übt und übt.

En "aufregendes Forschungsgebiet"

Keans "Rezept", Wissen als Cocktail aus Wissenswertem, wichtigen Zusammenhängen und Anekdoten zu vermitteln, ist bei seinem ersten Buch über das periodische System der chemischen Elemente bestens aufgegangen. Sein neues Buch, "Doppelhelix hält besser", über die Welt der Genetik, ist ganz ähnlich strukturiert.

"Genetik ist derzeit ein aufregendes Forschungsgebiet", so Kean. "Es gibt laufend neue Ergebnisse. Genforschung hat mich aber noch aus einem anderen Grund interessiert: Sie ist nicht nur für die Medizin von Bedeutung. Obwohl sie die meisten Menschen mit Medizin und medizinischen Anwendungen in Verbindung bringen. Doch in der Genforschung passiert derzeit sehr viel mehr. Sie findet beispielsweise Anwendung in der Geschichte, in der Anthropologie, in allen nur erdenklichen biologischen Fachbereichen. Wir bekommen dadurch Einblicke in viele verschiedene Bereiche des menschlichen Lebens, in die Kunst, auch in Computer."

Und als Genforscher kann man nun zu wahrem Starstatus aufsteigen. Jeder kennt James Watson und Francis Crick, die 1953 die Struktur der DNA entdeckten. Craig Venter und Francis Collins lieferten sich vor zehn Jahren ein bestens publiziertes Wettrennen darum, wer als erster das menschliche Genom, also die Gesamtheit des Erbgutes, entschlüsseln würde.

Die Anfänge der Genetik

Die Urväter der Genforschung waren zu Lebzeiten nicht annährend so prominent. Sie heißen Gregor Mendel und Johannes Friedrich Miescher. Vor allem ersterer ist jedem österreichischen Schüler ein Begriff. Der im k.-u.-k.-Österreich geborene Priester und spätere Abt in Brünn kommt in jedem Biologiebuch unter der Rubrik "Vererbungslehre" vor. Dazu sind Abbildungen seiner Studienobjekte, der Erbsenblüten, zu sehen. Doch über die Persönlichkeit des Naturforschers weiß man kaum etwas. Zum Beispiel: Dass Gregor Mendel sich vehement gegen die Besteuerung des Klosters auflehnte und unzählige erboste Protestbriefe schrieb.

"Sein Verhalten war anderen Priestern und auch der Kirche peinlich", erzählt Kean. "Denn seine Auflehnung war geradezu fanatisch. Er konnte die Sache nicht und nicht ruhen lassen. Und das trug ihm einen schlechten Ruf ein. Er hinterließ nach seinem Tod sehr viele Papiere und Unterlagen in seinem Büro. Sein Nachfolger kam zu dem Schluss: Es sei am besten, reinen Tisch zu machen und alles zu verbrennen. Seine wissenschaftliche Arbeit wurde also zu Asche. Niemand weiß, was aus seinen Notizbüchern, in denen er die Experimente mit den Erbsen aufgeschrieben hatte, geworden ist. Aber wahrscheinlich wurden sie auch verbrannt und sind für immer verloren. Das ist sehr traurig, aber natürlich nicht überraschend, denn niemand wusste zu seinen Lebzeiten von seiner Forschung."

Gregor Mendel starb 1884. Von seinen Regeln zur Vererbung weiß man nur deshalb, weil er zu Lebzeiten einen Artikel in einer obskuren Fachschrift veröffentlich hat.

Auch Johannes Friedrich Miescher wurde nicht gerade gefeiert. Ende des 19.Jahrhunderts experimentierte der Physiologie-Professor mit einer grauen Paste, die er aus Lachssperma gewonnen hatte. Der Schweizer hatte nicht mehr und nicht weniger als die DNA entdeckt.

Ignoranz von Entdeckungen

Doch die Missachtung von Wissenschaftlern und ihren Erkenntnissen war nicht auf das 19.Jahrhundert beschränkt. Die US-Amerikanerin Barbara McClintock litt darunter jahrzehntelang.

"Sie entdeckte die sogenannten 'springenden Gene'; dass es also in den Chromosomen so etwas wie mobile DNA gibt", sagt Kean. "Das sind DNA-Stückchen, die sich mal hierhin, mal dahin bewegen. Dieser Mechanismus ist vor allem für Pflanzen wichtig. Doch es gibt auch vergleichbare Prozesse bei Tieren und Menschen. Die Bedeutung ihrer Entdeckung wurde sehr, sehr lange nicht anerkannt. Barbara McClintock hätte leicht sterben können, ohne dass sie die Ehre, die ihr zusteht, jemals erfahren zu haben. Zu ihrem Glück hatte sie ein sehr langes Leben. Sie wurde 90 Jahre alt. Und im hohen Alter wurde ihre Leistung endlich anerkannt und ihr dafür der Nobelpreis verliehen. In diesem Fall gibt es also ein Happy-End. Das wäre vielleicht auch Gregor Mendel widerfahren, wenn er das Glück eines hohen Alters gehabt hätte."

Zuordnung zu Krankheiten

Die Entschlüsselung der genetischen Komponente von Krankheiten zählt derzeit zu den sogenannten heißen Forschungsdisziplinen. Wissenschaftler ordnen immer mehr Gene bzw. bestimmte Mutationen bestimmten Krankheiten, Störungen oder Anfälligkeiten zu. Die große Hoffnung ist, eines Tages Menschen entsprechend ihrer genetischen Konfiguration behandeln zu können. Privatfirmen bieten schon jetzt für weniger als 1.000 Dollar eine Analyse des persönlichen Genoms an.

Auch Sam Kean ließ sein Genom entschlüsseln. Eigentlich eher zum Spaß und in der Hoffnung, ein paar interessante oder auch amüsante Details in sein Buch einzubauen zu können. Doch dann sah er, dass auf der Liste der Krankheiten, die der Test aufzeigen würde, auch die Parkinsonsche Krankheit angeführt war.

"Das war für mich beängstigend, denn mein Großvater starb an der Parkinsonschen Krankheit", so Kean. "Ich hatte unangenehme Kindheitserinnerungen. Eine vergesse ich nie. Ich war vielleicht fünf Jahre alt und ging in sein Zimmer. Ich habe damals natürlich nicht verstanden, was mit ihm los war. Ich glaube, er versuchte, mir etwas zu sagen, konnte aber die Worte nicht herausbringen. Ich bekam Angst und lief davon. Und als ich sah, dass man bei dem DNA-Test auch das Parkinson-Risiko bestimmen kann, hat mich das emotional so sehr beschäftigt, dass ich beschloss, mein Genom doch nicht entschlüsseln zu lassen."

Als Sam Kean sein Buch fertig geschrieben hatte, änderte er seine Meinung. Der Test ergab ein leicht erhöhtes Risiko auf der Basis eines Gens. Kein Grund also zur Beunruhigung, denn bei Erkrankungen wie Parkinson spielen immer mehrere Gene zusammen. Vor seiner Recherche zu diesem Buch hätter er vermutlich anders reagiert, meint er. Doch seine eigene Reaktion hat ihn eines gelehrt: wie wichtig es ist, dass Menschen über die Bedeutung und Aussagekraft dieser Tests aufgeklärt werden und sie einschätzen als das, was sie sind: ein Instrument mehr in der Diagnostik so wie Harn- oder Blutproben auch.

Service

Sam Kean, "Doppelhelix hält besser", aus dem Englischen übersetzt von Jens Hagestedt und Friedrich Pflüger, Hoffmann und Campe

Hoffmann & Campe