Himmelsdarstellungen in der Kunst

Wenn Menschen vor 500 oder vor 1000 Jahren in den gleichen Himmel blickten wie wir, dann erlebten sie diesen Anblick wahrscheinlich sehr anders, weil sie andere innere Bilder vom Himmel hatten als wir. Der Himmel ist ja immer auch Projektionsfläche. Wie eine Gesellschaft den Himmel interpretiert, das ergibt eine wesentliche Komponente ihres Weltbilds.

8. April 2017, 21:58

Die Maler - und überhaupt bildende Künstler - schreiben diese Vorstellungen mit. Und wie der Himmel in einer Ära bildlich dargestellt wird, das erlaubt sehr viele Rückschlusse auf den jeweiligen Zeitgeist, auf die herrschenden Ideale und Ideologien, auf das soziopolitische Umfeld.

Guido da Siena: Die Anbetung der Könige

Gemalt um das Jahr 1275, für einen Altar im Dom zu Siena. Die Madonna mit Kind und die Weisen aus dem Morgenland haben noch die schematisierten Gesichter und Hände in der Manier byzantinischer Ikonenmalerei. Den Rahmen der Szene bilden Palazzofassaden in Rosa und Hellblau; und links ein stilisierter Berg, der an ein schlampig geschnittenes Stück Torte erinnert - mit der Spitze nach oben. Der Himmel über der Landschaft ist, was er damals zu sein hatte: Eine Fläche aus Blattgold. Im Gegensatz zum realen Himmel ist ein Himmel aus Gold keinen Veränderungen unterworfen; er kennt keine Zeit. Solche Bildwerke betrachteten die Leute bei jedem Kirchgang. Womöglich konnten sie sich so tatsächlich in einen anderen Zeitbegriff einüben, als wir ihn praktizieren.

Mehr dazu in

Wikipedia - Die Anbetung der Könige

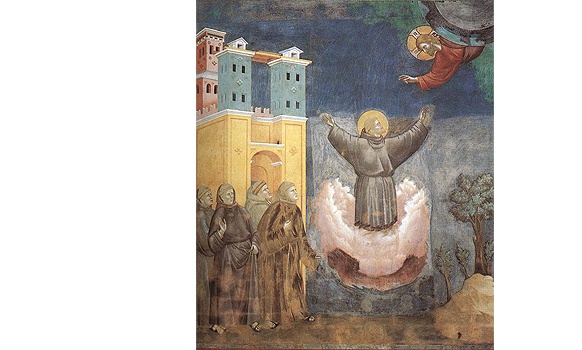

Giotto di Bondone: 28 Szenen aus dem Leben der Franziskus

Freskenzyklus, ausgeführt ab 1297 in der Basilika von Assisi. Tschüss Goldgrund: Giottos Himmel sind blau. Die Theologie der Franziskaner öffnete damals das Tor für eine neue Kunstauffassung.

Eine der 28 Szenen aus dem Leben des Franziskus

(c) Giotto

Mehr dazu in

Heiligenlexikon - 28 Szenen aus dem Leben der Franziskus

Jan van Eyck: Genter Altar

Aus dem Jahr 1432. Van Eycks skrupulöse Genauigkeit in der Darstellung von Physiognomien, Kleidern, Pflanzen oder eben des Himmels ist viel bewundert worden. Seine hellen Himmel sind nicht so theatralisch, nicht so offensichtlich metaphernschwanger wie in späteren Jahrhunderten oft. Wie die meisten Frührenaissance-Himmel wirken sie ziemlich harmonisch, und ziemlich real.

Mit diesem künstlerischen Reality Check, einer bis dahin unerhörten Prüfung der Wirklichkeit im Bild, vollzogen Künstler den massiven Wandel von Weltverständnis, den wir "Wende zur Neuzeit" nennen. Die Komplexität des sozioökonomischen Gewebes nahm zu, verlangte systematisch in Zahlen und Fakten klassifiziert zu werden.

Genter Altar

(c) van Eyck

Giovanni Battista Tiepolo: Deckenfresko im Treppenhaus der Würzburger Residenz

1753 vollendete Tiepolo dieses größte einteilige Fresko seiner Ära. Ein Medaillonbildnis des Auftraggebers, des Fürstbischofs Carl Philipp von Greiffenklau, wird aufwärts in einen üppig-rosigen Wolkenhimmel getragen. Noch eine Etage höher, im Götterhimmel, schickt Apoll sich an, den Sonnenwagen zu besteigen. Ganz unten stellen allegorische Figuren die vier damals bekannten Kontinente dar. In diesem gemalten Kosmos figuriert der Greiffenklau sozusagen als neuer Apoll, als Mini-Sonnenkönig.

Deckenfresko im Treppenhaus der Würzburger Residenz

(c) Lothar Spurzem | Lizenz by CC 2.0 | creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en

Yokoyama Taikan: Regenschauer über dem See

Ein japanisches Rollbild, Tusche auf Papier. Ganz am oberen Rand schauen Berggipfel aus den sie umflutenden Nebelwolken. Der Nebel geht nahtlos über in den See, der mit angedeuteten Wellchen den Großteil des Blattes bedeckt. Zarte Regensträhnen wischen schräg über die gesamte Landschaft. Links unten und rechts oben segeln zwei Boote. Ob das obere Boot über den See oder durch die Wolken schwebt, ist nicht so richtig auszumachen. Von Horizontlinie keine Rede. Dieses Verwischen des Unterschieds zwischen Himmel und Erde hat eine lange Tradition in der japanischen Kunst. Der Himmel wird da genau nicht als Gewölbe über der Erde gedacht.

Im buddhistischen Kontext zum Beispiel gibt es Paläste hinter den Wolken. Aber auch die werden nicht einfach irgendwo über uns gedacht, sondern irgendwo im Westen, also in einer primär horizontalen Ferne. Und zu Wolken schaut man sehr häufig nicht auf, sondern zeigt sie aus der Vogelperspektive, als würde man niedrig über einer wolkigen Ebene fliegen.

Anonyme Zeichnung aus einem Pariser Magazin des Jahres 1783: "La machine aerostatique" - "Die aerostatische Maschine"

Der Zeichner karikiert ein Kirchengemälde, eine "Auferstehung Christi" aus demselben Jahr, von dem klassizistischen Maler Joseph-Benoit Suvée. Im diesem Altarbild entschwebt Jesus aus dem Sarkophag in ein goldgetöntes Wolken-Elysium. Der Karikaturist ersetzt Jesus durch einen Ballon. Er nimmt damit Bezug auf eine große Sensation jenes Jahres 1783 in Frankreich, nämlich die ersten Ballonflüge der Geschichte. Erst wenige Jahre zuvor war es durch Experimente gelungen, die Gase, aus denen Luft besteht, zu analysieren.

Die Zeichnung reagiert mit ihrer Spiritualitätssuche im Zeichen des Magischen, der Seelenschau, des poetischen Anti-Rationalismus. Entsprechend sehen die Himmel in der Kunst der Romantik aus: die mystischen Abendhimmel eines Caspar David Friedrich und die prophetisch unheilverkündenden, apokalyptischen Himmel eines Max Beckmann vor dem Ersten Weltkrieg. Oder die surrealen Traum- und Alptraumhimmel eines Max Ernst.

Mehr dazu in

Gallica - La machine aerostatique

Dénes Farkás: Aus "Evident in Advance". Colour-Print auf Aluminium

Eine große fotografische Tafel, monochrom hellblau. Sie zeigt - das erkennt man sofort am Farbton - einen leeren Himmel. Mit diesem Bild wurde Dénes Farkás' Ausstellung in Venedig beworben. Der junge Ungar, der in Tallinn lebt, bespielt bei der diesjährigen Biennale den estnischen Pavillon mit einem Projekt, das sich auf Wittgenstein bezieht. Dort hinein gehört auch die himmelblaue Fotoarbeit. Uns interessiert hier, dass es sich um das Stück Himmel handelt, welches Farkás aus seinem Atelierfenster sieht. Aus dem Himmel kommt das Licht. Ohne Licht kein Sehen und keine Bilder. Schon darum wird der Himmel für Künstler nie an Bedeutung verlieren.

James Turrell: Wide Out. Installation im Museum für Angewandte Kunst, 1998

Tiefblau wie ein Himmel in tiefer Dämmerung war dieser Lichtraum Turrells. Vorn sah man ein etwas helleres breites Band, wie eine Kinoleinwand. Trotzdem schien die räumliche Perspektive aufgehoben - man saß in einem reinen Himmelslicht-Destillat ohne vorn und hinten. Und blieb nur zu gerne lange sitzen.

Mehr dazu in

Cave to Canvas - Wide Out

Felix Gonzales-Torres: Untitled

Ein Stapel Plakate, die die Besucher aus dem Kunstraum mitnehmen können. Das Plakatsujet ist ein fast weißer, sehr zarter Himmel. Der kleine schwarze Fleck in der Mitte des blassen Himmels erweist sich als Möwe im Flug.

Der Tod - ein Flug in den Himmel: Vorstellungen wie diese sind offenbar nicht totzukriegen. Dabei sieht jeder Pauschalurlauber die Wolken von oben. Und Überwachungstechnologien bespitzeln uns aus dem Himmel - die zwangsneurotische Karikatur eines allsehenden Gottes. Doch nichts davon hat uns bisher den Himmel entzaubern können. Was die Zeitläufte und die Menschheit auch aufführen mögen - der Himmel ist nicht zu löschen. Er bildet eine der wenigen überzeitlichen Konstanten. Die Kunst ist der beste Beleg dafür.

Mehr dazu in

Aucourantarts - Untitled