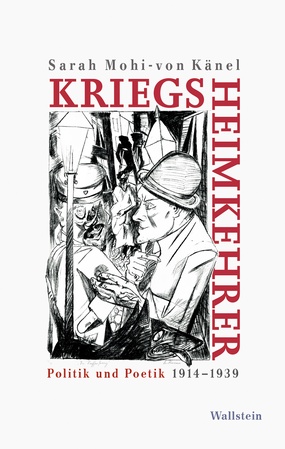

WALLSTEIN VERLAG

Politik und Poetik 1914-1939

Kriegsheimkehrer

Sarah Mohi-von Känel untersucht Erzählungen über zurückgekehrte Soldaten in der deutschen Zwischenkriegszeit.

31. Mai 2018, 12:00

Ex libris | 29 04 2018 | Gespräch mit Sarah Mohi-von Känel

Nach dem Ersten Weltkrieg stellt sich für alle beteiligten Nationen eine in diesem Ausmaß neue Herausforderung: Millionen von ehemaligen Soldaten müssen in die zivile Gesellschaft reintegriert werden. Allein nach Deutschland kehren ungefähr 11 Millionen ehemalige Kombattanten zurück. Eine Demobilisierung dieser Größenordnung war damals ein in der Geschichte beispielsloses Ereignis.

Fremd in dieser Welt

Sarah Mohi-von Känel, die an der Universität Zürich u.a. zur Literatur des Ersten Weltkriegs und der Zwischenkriegszeit forscht, zitiert gleich zu Beginn ihres Buches aus Joseph Roths Roman "Flucht ohne Ende":

Es ist gleichgültig, ob wir begraben oder gesund sind, wir sind fremd in dieser Welt, wir kommen aus dem Schattenreich.

Das Ende des Ersten Weltkriegs war für die österreichischen und deutschen Kriegsheimkehrer insofern problematisch, weil zu allen Kriegsfolgen wie Traumatisierung, Verwundung oder psychische Zerrüttung auch ein Gefühl der Heimatlosigkeit dazu kam. Nachdem sie 1914 als Soldaten kaiserlicher Armeen losgezogen sind, kamen sie in völlig veränderte und instabile Verhältnisse zurück. Das Werk von Joseph Roth, so Sarah Mohi-von Känel, ist von der Heimkehrthematik durchzogen.

"Demobilisierungserfahrung und Diagnose der Gegenwart"

Befindlichkeiten versus Tatsachen

Aus militärischer Sicht ist die Demobilisierung der Kriegsheimkehrer bereits vier Monate nach Waffenstillstand abgeschlossen und mit der Ankunft der letzten Kriegsgefangenen anfangs 1920 ist die Rückführung der ehemaligen deutschen Soldaten de facto erfolgreich beendet. Keineswegs abgeschlossen ist indes das Reden und Schreiben über diese Kriegsheimkehrer. Bei diesem Diskurs kann zwischen Befindlichkeit und Tatsachen unterschieden werden. Offiziell spielte die Befindlichkeit gar keine Rolle, konstatiert Sarah Mohi-von Känel.

"Die meisten literarischen Texte sind - mehr oder weniger offensichtlich und längst nicht immer absichtlich -, subversiv zum offiziellen Diskurs.“

WALLSTEIN VERLAG

Beispielhaft dafür ist die Thematisierung von psychischen Traumatisierungen, die nach dem Ersten Weltkrieg nur in der Literatur angesprochen werden konnten. Nach 1916 galt in Deutschland nämlich die Devise, dass Krieg bei gesunden Männern keine psychischen Probleme verursache.

Brecht, Baum und Kafka

Unter den von Sarah Mohi-von Känels untersuchten Texten befindet sich zum Beispiel Bertolt Brechts "Legende vom toten Soldaten", ein vermutlich im letzten Kriegsjahr entstandenes Gedicht mit einer offensichtlichen Botschaft: die Instrumentalisierung des als Leichnam heimgekehrten Soldaten für politische Zwecke. Vicki Baums 1929 erschienener Unterhaltungsroman "Menschen im Hotel" handelt, schon durch den zeitlichen Abstand zum Krieg, auf subtilere Weise von der Reintegration der Kriegsheimkehrer.

Franz Kafka, den viele vermutlich nicht mit dem Kriegsheimkehrerdiskurs in Verbindung bringen, ist ebenfalls vertreten. In seiner Erzählung "Ein Landarzt" nimmt das Schweigen, also das Nichtsprechenkönnen oder -wollen, eine unheimliche Dimension an.

"Das feindselige Verhältnis zwischen Arzt und Patient, die Simulationsdebatte und auch die unmögliche Heimkehr nach der Pflichterfüllung wird alptraumhaft vorgeführt“, so Sarah Mohi-von Känel.

Service

Sarah Mohi-von Känel, "Kriegsheimkehrer - Politik und Poetik 1914-1939", Wallstein Verlag