ORF/JAKOB FESSLER

Das Objekt der Begierde

Wilhelmsburger Geschirr-Museum

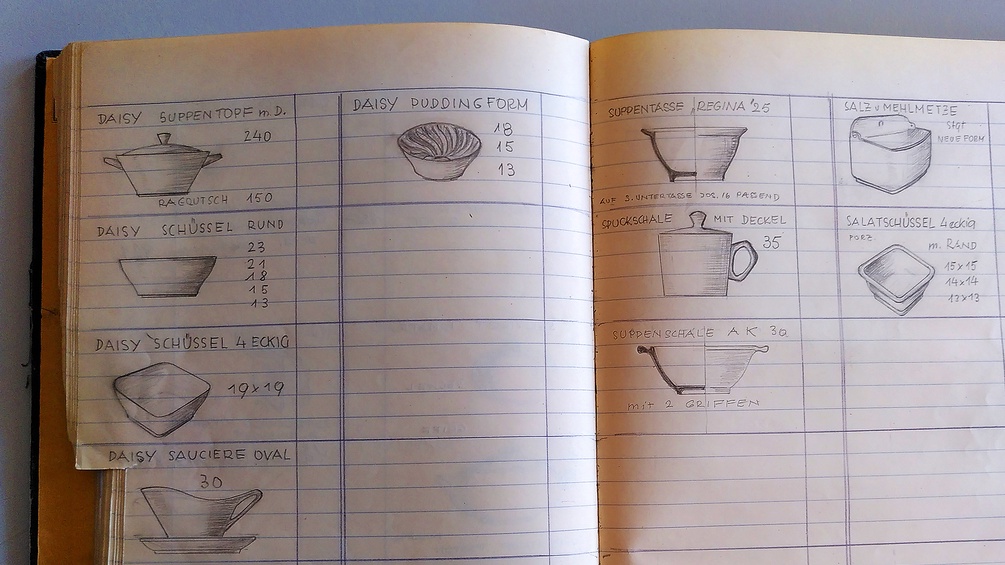

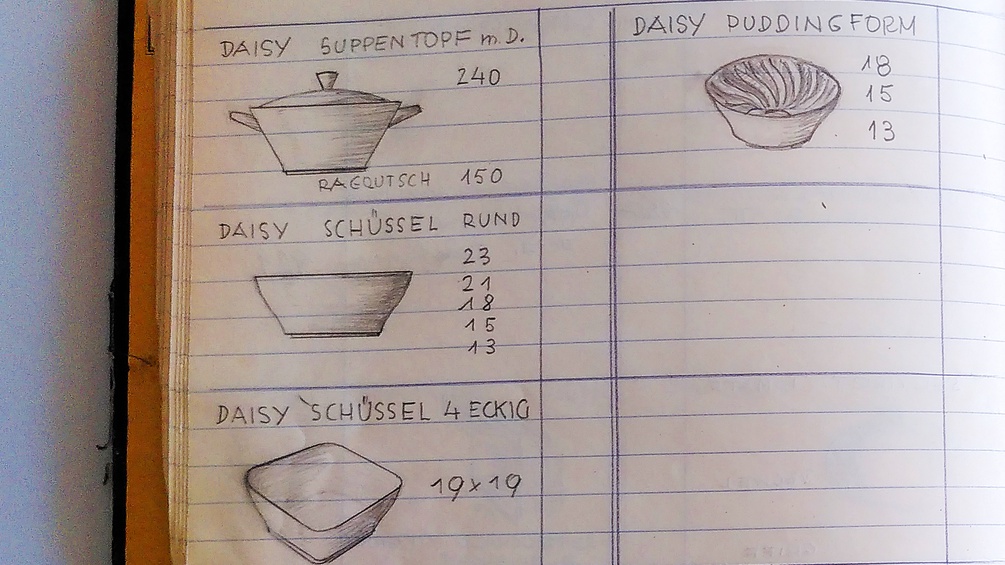

Ein dickes Buch mit schwarzem Umschlag und vergilbten, linierten Blättern zeugt von der Geschichte der Wilhelmsburger Steingut- und Porzellanfabrik. Als Registerbuch angelegt finden sich alphabetisch sortiert hunderte Handskizzen von Kannen, Tellern, Tassen, aber auch zahlreichen, anderen Porzellanprodukten. Die Skizzensammlung reicht von A, dem Aschenbechermodell „Hotel Imperial“, bis zu Z, der Zuckerdose „Monica“.

30. Juni 2020, 14:49

Wilhelmsburger Geschirr-Museum

Färbergasse 11, 3150 Wilhelmsburg

Objekt: Modellbuch für Produktionsskizzen, in Verwendung von ca. 1948 bis in die 1960er Jahre

Ab dem Jahr 1948 arbeitete der aus Böhmen stammende Meister und Modelleur Josef Dolezal für die Steingut- und Porzellanfabrik in der niederösterreichischen Kleinstadt Wilhelmsburg. Er hatte zuvor die Real- und Fachschule für Tonindustrie in Znaim und die Wiener Kunstgewerbeschule unter der Leitung von Michael Powolny besucht gehabt.

Bis in die 1960er-Jahre diente ihm das Buch für Skizzen von Produktmodellen. Mit den Produkten der Marke „Lilien-Porzellan“, benannt nach dem nahegelegenen Stift Lilienfeld, erlebt die Fabrik ihre Hochblüte.

ORF/JAKOB FESSLER

Pastellfarben der Nachkriegszeit

Das bekannteste Geschirr der Fabrik sind wohl die Produkte der Reihe „Daisy“ und „Daisy Melange“. Die bunten, pastellfarbenen Kannen, Tassen und Teller aus Porzellan brachten Farbe in die 1950er- und 1960er-Jahre. Das Geschirr-Museum zeigt heute jedoch auch den Weg von schickdesigntem Tafelgeschirr hin zu funktionalistisch geformten Gastronomie- und Hotelgeschirr. Eine Modellstube sowie das Schaudepot im ehemaligen Magazinlager geben einen Einblick in die einstigen Produktionsbedingungen.

WILHELMSBURGER GESCHIRRMUSEUM

Industrie im Herzen der Stadt

Die ehemalige Fabrik und der heutige Museumsstandort befinden ich im Zentrum von Wilhelmsburg. Schon ab 1795 wurden hier die Wincklmühle mithilfe des Mühlbachs, einem Seitenarm der Traisen, betrieben und Erzeugnisse aus Keramik hergestellt. Über die Jahrzehnte hinweg wurde das Areal stetig erweitert und diente zur industriellen Fertigung von Steingut- und Porzellanprodukten.

Ende des 19. Jahrhunderts erwarb die jüdische Kaufmannfamilie Lichtenstern die Fabrik. Zwei weitere Werke in Znaim und Teplitz in Tschechien wurden übernommen. Zuletzt lief die Produktion im Werk Wilhelmsburg unter dem Firmennamen der ÖSPAG – Österreichische Sanitär-Keramik und Porzellan-Industrie Aktiengesellschaft.

Kurt Lichtenstern und sein Leben als Conrad Henry Lester

Das Modellbuch von Josef Dolezal wird heute in einem Archivschrank im ehemaligen Sitzungszimmer des Direktors Kurt Lichtenstern aufbewahrt. Nach dem Tod seines Vaters 1937 übernimmt er die Fabrik mit den Werken in Wilhelmsburg, Znaim und Teplitz. Ein Jahr später muss er aufgrund seiner jüdischen Herkunft Österreich verlassen. Auf der Flucht und im Exil in den USA lernte er Persönlichkeiten wie Joseph Roth, Alma Mahler und Franz Werfel, Jean Paul Getty und Walt Disney kennen. Unter dem Namen Conrad Henry Lester kehrt er nach dem Krieg nach Wilhelmsburg und in die Fabrik zurück.

Vom Fabrikschlosser zum Museumsleiter

1997 wurde die Produktion in Wilhelmsburg eingestellt. Der heutige Museumsdirektor Manfred Schönleitner kommt aus einer Arbeiterfamilie und arbeitete bis zur Werksschließung selbst für die Steingut- und Porzellanfabrik als Schlosser. „Ich bin kein typischer Geschirrsammler. Mein Zugang war immer der geschichtliche, wirtschaftliche und soziale.“, so der 53-Jährige. Bis heute arbeitet er als Schlosser, kümmert sich um Spezialfertigungen für die Keramikproduktion und beliefert mehrere Fabriken mit Spezialwerkzeug und -formen.

Gestaltung

- Jakob Fessler