APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL ZUPANC

Radiokolleg

Die menschengerechte Wildnis

Der Tiergarten Schönbrunn gilt als der älteste bestehende Zoo der Welt. Seit knapp 270 Jahren werden auf diesem Gebiet in Hietzing wilde Tiere gehalten. Die heutige Anlage hat aber nur noch wenig mit der ursprünglichen "kaiserlichen Menagerie" zu tun.

2. Jänner 2021, 02:00

Die heutigen Gehege der Tiere sind wesentlich geräumiger und artgerechter. Tiergärten haben heute gänzlich neue Aufgaben und Funktionen, die weit über die Erholung und das Entertainment der Besucherinnen hinausgehen. Sie sind in zahlreiche Forschungs- und Arterhaltungsprojekte eingebunden und international gut vernetzt.

Flusspferde im Tiergarten Schönbrunn

APA/HELMUT FOHRINGER

„Wir sind der älteste noch bestehende Zoo der Welt.“

Der Tiergarten Schönbrunn wurde im Jahr 1752 gegründet. Mit der Absicht einer Schautierhaltung. Er nahm also als höfische Menagerie seinen Anfang und war der kaiserlichen Familie, ihren Gästen und vermutlich dem Hofadel vorbehalten. Erst nach und nach wurde die Anlage für die Öffentlichkeit zugänglich.

Als höfische Menagerie ist Schönbrunn vergleichsweise spät eröffnet worden. Mitte des 18. Jahrhunderts verschwanden andere Schautierhaltungen bereits wieder, etwa jene der italienischen Fürstentümer. Oder sie wurden an andere Orte verlegt, wie es in Frankreich der Fall war.

ÖNB

Affenhaus, 1910

So wurde die Menagerie des französischen Königs Ludwig des Vierzehnten in Versailles, die bereits ab 1664 exotische Tiere zeigte, nicht zuletzt wegen den neuen Wertevorstellungen geschlossen, die die Aufklärung mit sich brachte. Das Halten von Tieren zu Zwecken herrschaftlicher Repräsentation wurde als Symbol der Unterdrückung wahrgenommen.

Die daraufhin im Pariser Jardin des Plantes errichtete Menagerie gilt als der älteste wissenschaftlich geleitete Zoo. Eine weitere wichtige Etappe in der Geschichte der Europäischen Tiergärten war die Öffnung des Londoner Zoos im Jahre 1828. Er trug als erste Einrichtung den offiziellen Titel „Zoologischer Garten“, was seine wissenschaftliche Ausrichtung betonen sollte.

Die Transformation von der kaiserlichen Menagerie zu einem modernen Tiergarten machte auch vor Schönbrunn nicht halt. Heute beherbergt der Tiergarten Schönbrunn rund 7.800 Tiere auf einer Fläche von 17 Hektar.

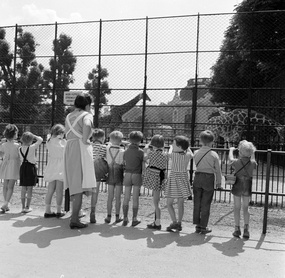

ÖNB/OTTO SIMONER

Kinder vor dem Giraffengehege, 1963

Die Entwicklung zum modernen Zoo

Vom 17. bis ins 20. Jahrhundert bestimmten verschiedene, teils gegenläufige Dynamiken die Entwicklung der Zoos in Europa. In den Anfängen versuchte die Tierschau eine kosmologische Ordnung abzubilden, die den Menschen an die Spitze der Schöpfung stellt. Später waren die Zoos danach ausgerichtet, eine biologische Systematik darzustellen. Gleichzeitig gab es immer wieder Kontroversen über die wissenschaftliche Relevanz der Forschung an Tieren in Gefangenschaft.

Darüber hinaus ist die Entwicklung der Zoos auch eng mit der Kolonialgeschichte Europas verschränkt. Expeditionsschiffe brachten Tiere über die Meere, die in unseren Breitengraden davor noch nie zu sehen waren. Mit dem damit verbundenen Besucherstrom kam die Frage nach artgerechter Tierhaltung auf. Nach und nach wurden die Gehege vergrößert und naturnäher gestaltet, mit Liegeflächen, Schattenplätzen und Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere.

Viele europäische Zoos sind inzwischen „wissenschaftlich geführt“ und orientieren sich an den vier großen Säulen: Arten- und Naturschutz, Forschung, Erholung und Bildung. Das gilt auch für den Tiergarten Schönbrunn.

Das Geo-Zoo-Prinzip

In einem „Geo-Zoo“ sind die Gehege geographisch, meist nach ganzen Kontinenten, geordnet. Das Geo-Zoo-Prinzip, das heute in vielen Zoos anzutreffen ist, wurde erstmals in den 1920er Jahren im Tierpark Hellabrunn in München umgesetzt. Man orientierte sich dabei am Tierpark Hagenbeck in Hamburg-Stellingen, der einen fundamentalen Wandel in der Zoolandschaft anzeigte beziehungsweise hervorbrachte.

1907 eröffnet, war es der erste Tiergarten, der ohne Gitter und Zäune auskam. Er präsentierte die Tiere in Panoramen und auf Inseln, die durch Gräben einerseits voneinander und andererseits von den Besuchern getrennt waren. Abgesehen von den technischen Neuerungen, habe der Tierpark Hagenbeck auch das Denken der Menschen über Tiere in Gefangenschaft verändert, schreibt der Historiker Nigel Rothfels in seinem Artikel „Die Revolution des Herrn Hagenbeck“.

Elefanten im Tierpark Hagenbeck

ORF/URSULA HUMMEL-BERGER

Anstelle der Gitter setzte er Erzählungen von „Freiheit“ und „Frieden" unter den Tieren.

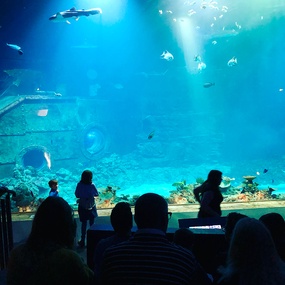

ORF/URSULA HUMMEL-BERGER

Aquarium im Tierpark Hagenbeck

Was die Gestaltung der Tiergehege betrifft, setzte der Tierpark Hagenbeck wichtige Impulse, die auch im heutigen Zoo noch sichtbar sind. Eine möglichst naturnahe Gestaltung ist heute selbstverständlich und auch die Idee, im Zoo ganze Lebensräume zu repräsentieren, blieb zentral. Dabei wird oftmals auf sogenannte Immersionsgehege gesetzt, die den Besucher/innen erlauben sollen, in den jeweiligen Lebensraum einzutauchen – etwa Tropen- und Aquarienhäuser.

Während diese Neuerungen sicherlich gewisse Verbesserungen für die Tiere bedeuteten, dienten sie doch vorwiegend der Unterhaltung und Bildung der Menschen. Auch der zeitgenössische Geo-Zoo will den Besucher/innen die Charakteristika des jeweiligen Lebensraumes vermitteln.

Mehrerer Tierarten in einem Gehege

Vergesellschaftung nennt man das Halten mehrerer Tierarten in einem Gehege. Im Südamerika-Bereich des Zoo Salzburg leben zum Beispiel Maras und Nandus miteinander. Das sind größere, Meerschweinchen-verwandte Nagetiere und Laufvögel. Daneben teilen sich Aras – buntgefiederte, große Papageien – das Gehege mit Tapiren.

Das ruft Interaktionen zwischen den Tieren hervor, erklärt Gerlinde Hillebrand, und so sorgt Vergesellschaftung auch dafür, dass die Tiere beschäftigt sind. Die Vermittlung von Artenvielfalt sieht die Zoologin generell als zentrale Aufgabe des Zoos.

Arterhaltung im Tiergarten

Das Ziel eines Arterhaltungszuchtprogramms ist es, die Population einer bedrohten Tierart, die in menschlicher Obhut lebt, zum Beispiel in Tiergärten, genetisch gesund und reproduktionsfähig zu halten. Falls die Tierart im Freiland tatsächlich ausstirbt, könnte man diese Genreserve nutzen, um die Tiere im Freiland wieder anzusiedeln, falls die Umweltbedingungen es erlauben und der Lebensraum der Tierart nicht vollständig zerstört wurde.

Die Wiederansiedelung im freien Lebensraum ist daher nicht für jede Tierart möglich, die sich in einem Arterhaltungszuchtprogramm befindet. Es gibt aber ein paar Erfolgsgeschichten, wie zum Beispiel die des Waldrapp. Vor zehn Jahren galt der Waldrapp als nahezu ausgestorben, inzwischen leben wieder mehr als 1000 Vögel im Freiland. Weitere 1000 Waldrappen leben in menschlicher Obhut im Rahmen eines Europäischen Arterhaltungszuchtprogramms.

Waldrapp-Küken

APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL ZUPANC

Viele Tiergärten sehen sich gewissermaßen in der Rolle einer modernen Arche. Auch Tiere, die nicht oder zumindest noch nicht ausgewildert werden können, werden vermehrt. Das ist nicht unumstritten, denn Zuchtprogramme sind mit großem Aufwand und mit zahlreichen Tiertransporten verbunden. Zudem kann man sich fragen, ob es nicht paradox oder gar unethisch sei, Tiere allein für die Haltung in Zoos zu reproduzieren. Diesen Einwand lässt Gerlinde Hillebrand nicht gelten. Man müsse optimistisch bleiben, dass sich die Bedingungen wieder verbesserten, sagt die zoologische Leiterin des Zoo Salzburg. Sie betont, dass die Zuchtprogramme in Zoos auch unscheinbare Arten miteinschließen und auch immer an Artenschutzbildung geknüpft sind.

APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL ZUPANC

Der Tiergarten ist ein ambivalenter Ort

Zoos versuchen also nicht nur vom Aussterben bedrohte Tiere zu halten, sondern diese auch in die freie Natur auszuwildern. Darüber hinaus haben moderne Tiergärten einen Bildungsauftrag, der über Verhalten und Habitat, sowie die Bedürfnisse der Tiere aufklären soll.

Dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass Zoo-Tiere in einem vom Menschen definierten Bereich leben müssen, der um ein Vielfaches kleiner ist als ihr natürlicher Lebensraum. Der Tiergarten ist ein ambivalenter Ort, an dem verschiedene Positionen von Tierschutz und Tierethik deutlich werden. Nicht zuletzt diese Ambivalenz macht den Tiergarten zu einem spannenden Phänomen, um über Mensch-Tier-Beziehungen und die fließenden Grenzen zwischen den menschlichen und nicht-menschlichen Tieren nachzudenken.

Gestaltung: Julia Grillmayr