GEMEINFREI

Memo

Die erste Märtyrerin

Der geheimnisvolle, frühchristliche Text über eine Heilige namens Thekla zeigt: Die junge Kirche war im Umgang mit Geschlechterrollen durchaus flexibel. Als erste Märtyrerin gibt sie freilich Rätsel auf, denn Thekla ist im hohen Alter eines natürlichen Todes gestorben.

26. Jänner 2021, 02:00

Der 26. Dezember gehört nach alter, kirchlicher Tradition dem Heiligen Stephan. Weil er "gegen Mose und Gott" gelästert habe, so heißt es in der „Apostelgeschichte“, wird er gesteinigt: Als erster „Märtyrer“ des christlichen Glaubens wird er daher (besonders prominent) unmittelbar nach dem Geburtsfest des Jesus aus Nazareth gefeiert.

Apokryphe „Thekla-Akten“

Das Schicksal der ersten Märtyrerin ist in einer außerbiblischen Quelle belegt, in den „Akten des Paulus und der Thekla“ aus dem 2. Jahrhundert. Sie gelten als „apokryph“, das heißt: Sie wurden nicht in den offiziellen Kanon der Bibel aufgenommen, waren deshalb aber noch lange nicht verboten (etwa weil sie eine gefährliche „Irrlehre“ enthalten hätten).

Ob die Heilige Thekla tatsächlich gelebt hat, diese Frage lässt sich nicht mehr „abschließend beantworten“, sagt der evangelische Theologe Hans Förster. Als Experte (unter anderem für die koptische Sprache) ist er in der biblischen Grundlagenforschung tätig. Er hält es aber für „durchaus möglich“, dass es eine Person dieses Namens gegeben hat.

„Lehre das Wort Gottes“

Das „Entscheidende“ und zugleich das „Spannende“ an den „Akten des Paulus und Thekla“ ist für den Theologen Hans Förster, dass darin Frauen ermächtigt werden, selbständig lehrend tätig zu werden. „Ziehe hin und lehre das Wort Gottes“, lautet der klare Auftrag des Paulus an die erste christliche Märtyrerin.

Die „Thekla-Akten“ waren daher schon früh umstritten. Schon um 200 schreibt der Schriftsteller Tertullian: Sie seien nachweislich gar nicht von Paulus verfasst worden - und: „Wie wahrscheinlich wäre es wohl, dass der, welcher der Frau beharrlich die Erlaubnis zu lehren verweigert hat, ihr die Macht, zu lehren und zu taufen, sollte eingeräumt haben?"

Keusche Enthaltsamkeit

Dabei beginnt alles recht harmlos: Der Apostel besucht die Stadt Ikonium (griechisch: Ikonion, heute Konya in der Türkei) und predigt das Ideal keuscher Enthaltsamkeit. Thekla ist davon so begeistert, dass sie sich weigert, ihren Verlobten Thamyris zu heiraten. Paulus wird daraufhin aus der Stadt gejagt-Thekla aber zum Tode verurteilt.

Doch ein Wolkenbruch verhindert auf wundersame Weise die Hinrichtung Theklas: „Denn Gott erbarmte sich, ließ ein unterirdisches Getöse erschallen, und eine Wolke schattete von oben her, voll Wasser und Regenguss, und der ganze Schwall ergoss sich, so dass viele in Gefahr gerieten und umkamen und das Feuer gelöscht, Thekla aber gerettet wurde.“

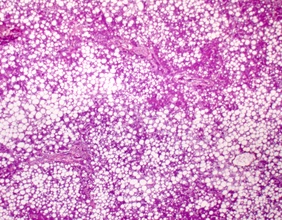

GEMEINFREI

Den wilden Tieren vorgeworfen

Thekla folgt daraufhin Paulus nach Antiochia nach, wo sich dasselbe Muster wiederholt. Ein Mann namens Alexander zeigt Interesse, Thekla verweigert sich und wird wieder zum Tode verurteilt. Die Rettung ist dieses Mal fast noch spektakulärer, denn dieses Mal wird Thekla den wilden Tieren vorgeworfen:

„Und Löwen und Bären wurden gegen sie losgelassen. Und eine wilde Löwin lief herzu und legte sich zu ihren Füssen nieder. Und es lief ein Bär auf sie los, die Löwin aber lief entgegen und zerriss den Bären. Und wiederum lief ein Löwe, auf Menschen abgerichtet, gegen sie; und die Löwin umfasste den Löwen und ging mit ihm zugrunde.“

Lebensentwurf ohne Mann

Die Botschaft ist klar, so der Theologe Hans Förster: „Was Thekla will, hat göttlichen Segen.“ Sie wurde daher lange Zeit als „heilige Jungfrau“ verehrt, doch diese Interpretation greife zu kurz. „Sie sagt zu jedem Mann Nein, weil sie einen Lebensentwurf hat, der ohne Mann auskommt - was damals ein gesellschaftlicher Skandal war.“

Thekla will nicht heiraten, weil sie - wie der Apostel Paulus - das Evangelium verkünden möchte. Der Bericht über sie enthält damit die Antwort auf eine entscheidende Frage der jungen Kirche, so Hans Förster: „Wie kann ich mit 50 Prozent der Bevölkerung reden, wenn ich nur männliche Missionare ausschicke?“

Selbständige Frauen

Paradoxerweise scheint damit gerade die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen in der Antike, so der Theologe Hans Förster, in der jungen Kirche eine Gegenbewegung ausgelöst zu haben. Denn dort sei man offenbar zu der Erkenntnis gelangt: „Wir brauchen gut ausgebildete Frauen, die mit Frauen reden können: Sonst klappt das nicht.“

Von starken und selbständigen Frauen berichten aber keineswegs nur außerbiblische Quellen: In der Apostelgeschichte begeistert Paulus eine reiche Purpurhändlerin namens Lydia für den neuen Glauben. Und seinen berühmten Brief an die Gemeinde in Rom vertraut er einer Frau namens Phöbe an, die geschäftlich sowieso in die Hauptstadt unterwegs ist.

Literarische Geschlechtsumwandlung

Im „Römerbrief“ lässt Paulus außerdem eine alte Bekannte namens „Junia“ herzlich grüßen, die er dabei ausdrücklich als „Apostel“ bezeichnet. Spätere Generationen wollten das nicht glauben und machten aus ihr einen Mann namens „Junias“. In den meisten modernen Übersetzungen wurde diese „literarische Geschlechtsumwandlung“ mittlerweile korrigiert.

In den Evangelien wird sogar die Nachricht von der Auferstehung zuerst einmal einer Frau anvertraut. Maria aus Magdala wurde in der frühen Kirche daher als „Apostelin der Apostel“ (apostola apostolorum) bezeichnet. Zum Inbegriff des „sündigen Menschen“ (bis hin zur Prostituierten) wurde sie erst später herabgewürdigt.

Zeugin und Bekennerin

Das Fazit das Theologen und Grundlagenforschers Hans Förster: Das frühe Christentum war gegenüber Geschlechterrollen flexibler als es „manche Konfessionen“ heute sind. Als Wissenschaftler könne man sich daher nur wundern, wie lange es da und dort dauert, bis Frauen „lehrend oder im Gottesdienst tätig“ werden dürfen.

Zwei Mal hat Thekla ihr Martyrium überlebt-und stirbt (so wird berichtet) im hohen Alter eines natürlichen Todes. Ihrem Status als erste „Märtyrerin“ tut das aber keinen Abbruch: Von der griechischen Wortwurzel aus betrachtet ist eine Märtyrerin zuerst einmal eine "Zeugin", einer "Bekennerin". Um den gewaltsamen Tod ist der Begriff erst später erweitert worden.

Service

Carl Uolzhey, Die Thekla-Akten. Ihre Verbreitung und Beurteilung in der Kirche

Gestaltung

- Markus Veinfurter