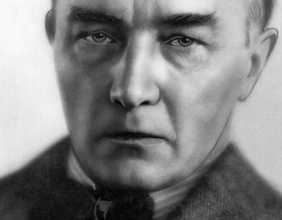

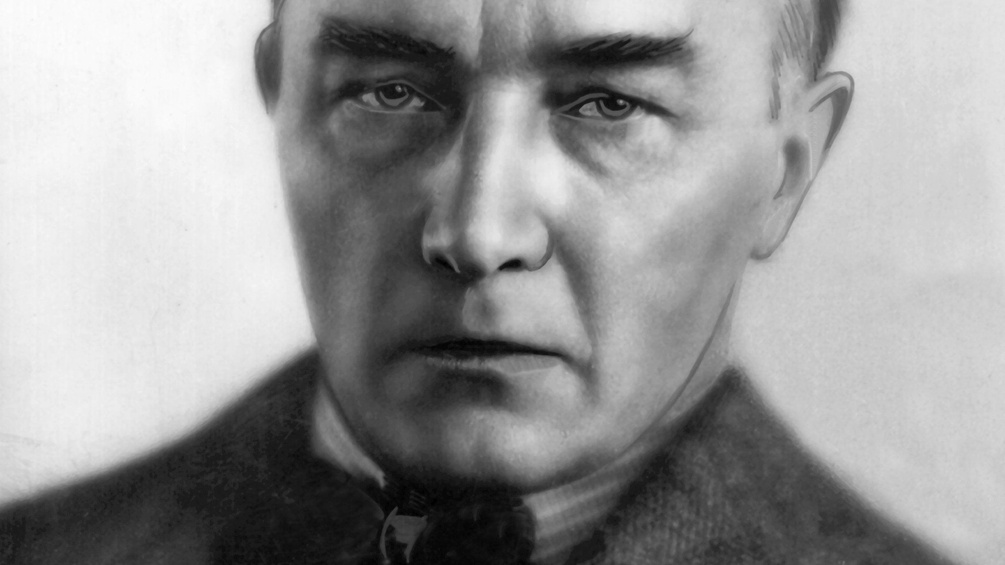

APA/DPA/ULLSTEIN

Dimensionen

Zum 80. Todestag von Robert Musil

Der zu Lebzeiten wenig bekannte Schriftsteller Robert Musil (1880 bis 1942) zählt heute neben James Joyce und Marcel Proust zu den bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts.

15. Mai 2022, 12:00

Sein weit über tausend Seiten umfassender Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" kreist um die zentrale Frage, "wie sich ein geistiger Mensch zur Realität verhalten sollte". Diese Thematik findet sich nicht nur in den literarischen Werken Musils, sondern war auch für seine Biografie bestimmend. Obwohl ihm als promoviertem Philosophen eine akademische Karriere offenstand, verwarf Musil diese Option.

Nichts anderes als Dichter sein

Die Entscheidung für die Literatur hatte zur Folge, dass Musil als "freischwebender Intellektueller" stets auf finanzielle Unterstützung angewiesen war. Als freier Schriftsteller verfasste er Novellen, Essays, Dramen und Theaterkritiken. Größere Beachtung bei Literaturkritiker/innen fand der Autor mit dem Roman "Die Verwirrungen des Zöglings Törleß", in dem er die Auswirkung von autoritären Gesellschaftsstrukturen auf pubertierende Internatsschüler beschrieb.

"Der Mann ohne Eigenschaften"

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begann Musil mit der Arbeit am Jahrhundertroman "Der Mann ohne Eigenschaften", in dem neben gesellschaftskritischen Betrachtungen die Auflösung des traditionellen Ichbegriffs am Beispiel des Protagonisten Ulrich geschildert wird.

Nach verschiedenen Versuchen, eine konkrete Persönlichkeit zu werden und eine gesicherte Position im sozialen Leben einzunehmen, resigniert Ulrich und beschließt, "Urlaub vom Leben" zu nehmen. Zunehmend zweifelt er an der Einheit des Subjekts und stellt den Wert sozialer Bindungen infrage. Ulrich ist vielmehr davon überzeugt, dass soziale Normen den Menschen konstituieren: "‘Er schleift sich in der Welt ab‘ ist ein viel zu mildes Bild. Er preßt sich in ihre Hohlform, müsste es heißen. Die gesellschaftliche Organisation gibt dem Einzelnen überhaupt erst die Form des Ausdrucks; dadurch wird er erst der Mensch."

... was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.

Die Auflösung der Ichinstanz korrespondiert auch mit der Einsicht, dass groß angelegte gesellschaftliche Projekte zum Scheitern verurteilt sind. Das macht die von Musil ironisch geschilderte "Parallelaktion" deutlich, die anlässlich des 70. Thronjubiläums von Kaiser Franz Joseph von unterschiedlichen Vertretern der Wirtschaft und der Bürokratie geplant wird und an der Ulrich als Generalsekretär teilnimmt. Das Großprojekt kommt wegen der vielfältigen Interessen nicht zustande; auch hier fällt - wie beim Subjekt - die zentrale Instanz aus, die alle Tätigkeiten reguliert, was Ulrich darin bestärkt, den "Wirklichkeitssinn" zu relativieren. Er plädiert für den "Möglichkeitssinn" - "alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist".

Für Ulrich ergibt sich noch eine Alternative zum Normalzustand, der das Denken und Handeln des Einzelnen bestimmt: Es handelt sich um "den anderen Zustand der taghellen Mystik", der nicht an religiöse Glaubensvorstellungen gebunden ist: "Man vergisst manchmal das Sehen und Hören und das Sprechen vergeht einem ganz. Und doch fühlt man gerade in solchen Minuten, dass man für einen Augenblick zu sich selbst gekommen ist."