VG BILD KUNST

Boris Lurie & Wolf Vostell

"Art after the Shoah" in Budapest

Den deutschen Künstler Wolf Vostell, seines Zeichens Pionier der Videokunst, von Happenings und der Fluxus-Bewegung, und den in Leningrad geborenen Künstler und Holocaust-Überlebenden Boris Lurie, Begründer der New Yorker NO!art-Bewegung, verband ab 1964 eine 30-jährige Freundschaft. Unter dem Titel "Art after the Shoah" sind die Arbeiten dieser beiden Künstler nun gemeinsam zu sehen, eine Schau, die ihre künstlerische und geistige Nähe aufzeigt. Nach dem Kunstmuseum Den Haag, dem Kunsthaus Dahlem und dem Ludwig Museum Koblenz ist die Ausstellung jetzt im Ludwig Museum Budapest zu sehen.

4. Mai 2023, 02:00

Das Unvorstellbare abbilden, das Grauen der Shoah in der künstlerischen Praxis verhandeln - Boris Lurie und Wolf Vostell haben sich zeitlebens daran versucht, den Finger stets in die Wunde gelegt. Und das in der Nachkriegszeit, in der das Sprechen über den Krieg und die Aufarbeitung des Holocaust Tabu waren - das zeigt die Ausstellung "Art after the Shoah" im Ludwig Museum Budapest.

In dieser Auseinandersetzung mit der Shoah hätten die beiden Künstler eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Sprache gefunden, erklärt Beate Reifenscheid, Direktorin des Ludwig Museum Koblenz und Kuratorin der Schau. Wie Aktivisten hätten sie das Mantra des "nicht Vergessens" vor sich hergetragen, wollten dagegen vorgehen, dass die Gesellschaft einfach darüber hinwegsieht, was passiert ist.

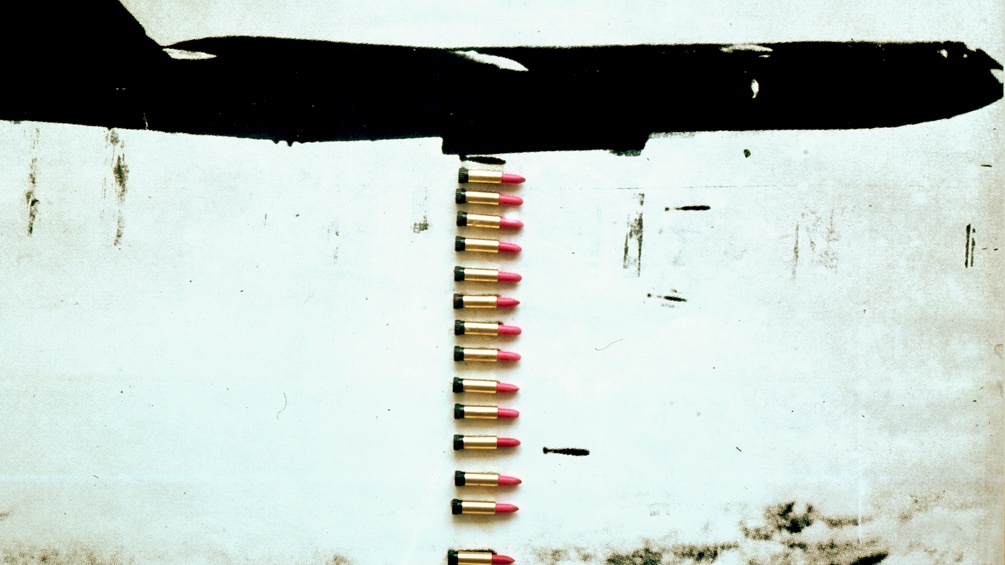

Wolf Vostell

PICTUREDESK.COM/SZ-PHOTO/SZ PHOTO

Trauma als Motor für die Kunst

Für den Deutschen Wolf Vostell war es dabei eine Frage der Haltung und der allgemeine Wunsch, sich mit seiner Arbeit politisch zu positionieren. Bei Boris Lurie waren es die persönlichen traumatischen Erlebnisse, die er in seiner Kunst zu verarbeiten versuchte - während er und sein Vater vier Konzentrationslager überlebten, wurden mehrere Frauen aus seiner Familie bei einem brutalen Massaker ermordet. Neben ihrer Frustration über die nicht-Aufarbeitung dieser Zeit, störten sich beide Künstler auch am ansteigenden Konsumismus der Nachkriegszeit, auch die Rolle der Medien veranlasste sie zu einer kritischen Auseinandersetzung.

Neben diesen geteilten Ansichten gab es - schon vor ihrem Zusammentreffen - auch Parallelen in der künstlerischen Praxis von Boris Lurie und Wolf Vostell, wie die Recherche zur Ausstellung gezeigt hat. Es habe sich immer mehr herausgestellt, dass die beiden sehr lange befreundet waren, das ein oder andere zusammen gemacht haben und sich vor allen Dingen gegenseitig sehr stark beeinflusst haben, so Beate Reifenscheid. Sehr viele Werke würden eine große geistige oder auch konzeptuelle Nähe zueinander aufweisen.

BORIS LURIE ART FOUNDATION

Boris Lurie

Verstörende Bilder mit Wirkung

Denn inspiriert von Aufenthalten in Paris in den frühen 1950er Jahren verständigten sich die beiden Künstler - unabhängig voneinander - auf die Collage. Bilder aus der Werbung, Worte aus Zeitungen und wie im Falle von Boris Lurie auch pornografische Darstellungen von Frauen, wurden mit Fotos von Opfern des Holocaust in ihren Collagen zusammengefügt. Ähnlich wie bei Jackson Pollock formulierte Boris Lurie diese Collagen wie ein "All Over, wo man die einzelnen Strukturen gar nicht mehr sieht", erklärt Beate Reifenscheid.

Man würde übermannt von Einzelbildern, von Fragmenten. Und das macht später auch Wolf Vostell - eine fragmentarische Struktur schaffen, "die einen auffrisst als Betrachter", so die Kuratorin weiter. Dieses Aufeinanderprallen von extremen Gegensätzen, von starken Bildern, sei es auch, was die Arbeit der beiden durchaus verstörend macht.

Heutige Gültigkeit

Kunst, die bis heute aufwühlt - ganz im Sinne ihrer Schöpfer. Die Parallelen zur Gegenwart seien dabei nicht von der Hand zu weisen, sagt Beate Reifenscheid. Denn wir hätten viele Kriegsherde, Populismus, immer noch eine hohe Konsumhaltung, "wir sehen viele Menschen als Objekte und nicht als Subjekte", so die Kuratorin. Deshalb findet sie solche Ausstellungen auch besonders wichtig, man könne viel daraus lernen.

"Art after the Shoah" ist nach Stationen im Kunstmuseum Den Haag, im Kunsthaus Dahlem und dem Ludwig Museum Koblenz jetzt im Ludwig Museum Budapest zu sehen, noch bis zum 30. Juli 2023.