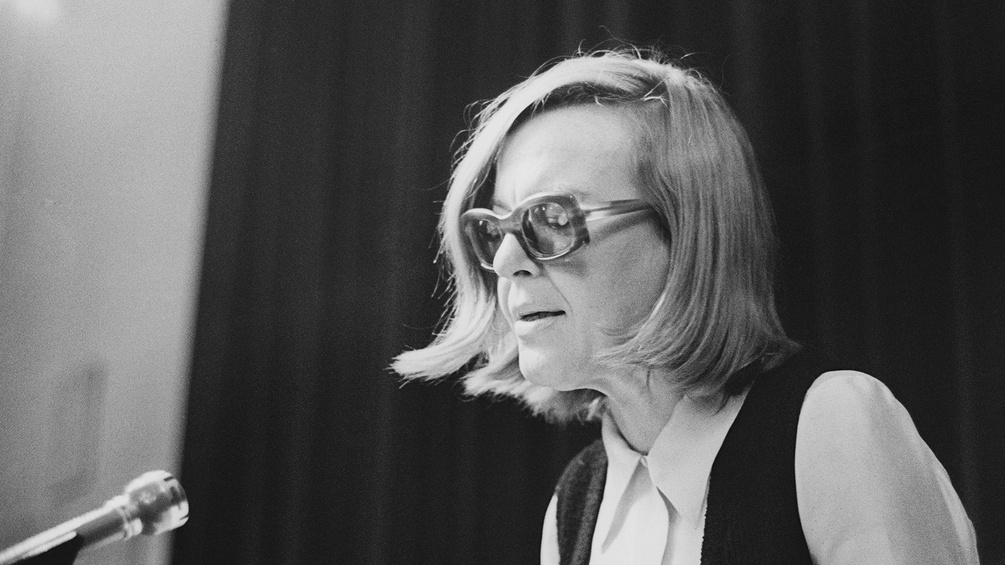

PICTUREDESK.COM/BRANDSTAETTER IMAGES/BARBARA PFLAUM

Tonspuren

Zum 50. Todestag von Ingeborg Bachmann

"Zugrund gerichtet, wach ich ruhig auf"

18. November 2023, 12:00

Ö1 Schwerpunkt

Tonspuren | 17 10 2023

Du holde Kunst 15 10 2023

Ö1 Hörspiel | 14 10 2023

Vor 50 Jahren starb Ingeborg Bachmann in Rom unter dramatischen Umständen. In seinem Nachruf warnte Heinrich Böll, ihren fürchterlichen Tod in Verbindung mit ihrem Romanzyklus "Todesarten" zu bringen und in ihrem Werk Anspielungen darauf und Ahnungen zu suchen. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Dichterin wurde in diesen 50 Jahren selbst Literatur, Gegenstand zahlloser Veröffentlichungen, die nicht nur ihr Werk analysieren, sondern es auf biografische Spuren untersuchen und dahingehend interpretieren.

Das gilt insbesondere für ihre Jugendliebe Paul Celan und ihren Lebensgefährten Max Frisch. Nach der Trennung von Frisch geriet Bachmann in eine existenzielle Krise, die gleichzeitig den Beginn einer großen Schaffensperiode darstellt. 1953 war sie mit ihrem ersten Gedichtband, "Die gestundete Zeit", schlagartig bekannt geworden, seit "Anrufung des Großen Bären", 1956, hatte der "deutsche Poetenhimmel", so ein Kritiker, einen neuen Stern. Doch der Ruhm als Lyrikerin genügte ihr nicht. "Ich habe aufgehört, Gedichte zu schreiben, als mir der Verdacht kam, ich ‚könne‘ jetzt Gedichte schreiben, auch wenn der Zwang, welche zu schreiben, ausbliebe." Es folgten Hörspiele, Libretti, Erzählungen. Anders als ihre Lyrik stieß ihre Prosa zunächst auf Unverständnis.

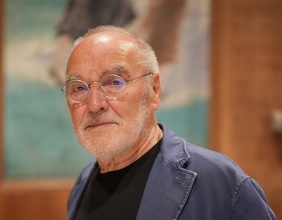

PICTUREDESK.COM/BRANDSTAETTER IMAGES/NORA SCHUSTER

Inhumanität und seelische Grausamkeit

1971 erschien Bachmanns einziger Roman, "Malina". Die "Ouvertüre" zu den Fragment gebliebenen "Todesarten" nannte sie ihn. Das Thema des geplanten dreiteiligen Werks: Die Beziehung von Frauen und Männern geht für die Frauen tödlich aus. Frauen definieren ihren Selbstwert durch Männer, machen sich abhängig von ihnen, geben sich in ihre Macht und werden zerstört. Sie werden zur Abtreibung gezwungen, vergewaltigt, in den Wahnsinn getrieben.

Die Massaker sind zwar vorbei, die Mörder noch unter uns.

"Das Buch ist nicht nur eine Reise durch eine Krankheit", notierte Bachmann dazu. "Todesarten, unter die fallen auch die Verbrechen." Verbrechen, die 20 Jahre davor in der NS-Zeit begangen worden waren. "Die Massaker sind zwar vorbei, die Mörder noch unter uns." Nun sind die Verbrechen nicht mehr durch äußere Gewalt gekennzeichnet, sondern durch Inhumanität und seelische Grausamkeit im zwischenmenschlichen Verhalten. Bachmann sah sich übrigens selbst in dieser Opferrolle, vor allem in Bezug auf Max Frisch.

Zeit der Krankheit

2017 erschien "Male oscuro". Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit. Briefe, Notate, Tagebuchaufzeichnungen, die Bachmanns psychische und physische Leiden dokumentieren, eine Krankengeschichte, in der Frisch eine unrühmliche Rolle spielt. Wie überhaupt dieser in Biografien gewöhnlich als der schwerfällige, von Eifersucht geplagte, verständnislose Partner dargestellt wird. Das relativiert sich nun mit dem Erscheinen des Briefwechsels der beiden in ihrem 50. Todesjahr (Ingeborg Bachmann, Max Frisch: "Wir haben es nicht gut gemacht. Der Briefwechsel", Suhrkamp 2023). Briefe, die, wäre es nach ihrem Wunsch gegangen, heute nicht mehr existieren würden, "damit nie ein fremdes Aug sie trübt". Am Ende ihres Zusammenlebens verlangte sie von Frisch ihre Briefe zurück, was er verweigerte, und zerstörte seine. Doch er hatte sich ab 1961 Abschriften seiner Briefe gemacht, sodass die Korrespondenz nun auch seine Seite der Geschichte zeigt.

Am 17. Oktober 1973 starb Ingeborg Bachmann drei Wochen nach ihrem Brandunfall im römischen Krankenhaus Sant’Eugenio. War es ein Unfall, Folge ihrer schweren Alkohol- und Tablettenabhängigkeit, war es Suizid, ein gewaltsamer Tod? Die Medizin konnte Fremdverschulden nicht ausschließen. Darauf erstatteten einige Freunde Bachmanns Mordanzeige gegen unbekannt. Die Untersuchungen blieben ohne Ergebnis, das Verfahren wurde eingestellt ... "Es war Mord", lautet der letzte Satz von "Malina".

Gestaltung

- Susanne Ayoub