Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge - zum Hören

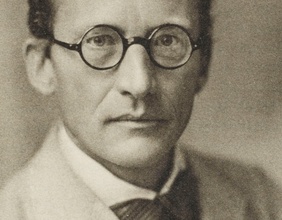

Bruno Lemberger & Hubert von Goisern

Willkommen bei Gipfel-Sieg: der Wille versetzt Berge zum Hören. Dem Podcast-Format der gleichnamigen ORF-Fernsehsendung. In jeder Folge begegnen sich zwei Menschen auf Augenhöhe, die auf unterschiedlichste Weise schwere und ehrgeizige Lebensabschnitte zu einem persönlichen Gipfelsieg gemacht haben. Die Sendereihe wurde von 2012 bis 2024 in insgesamt 40 Folgen auf ORF III ausgestrahlt. Im Podcast Inklusion gehört gelebt erscheint jetzt alle zwei Wochen eine Folge zum Nachhören. Initiatorin des Formats ist Marianne Hengl, Obfrau und Gründerin des Vereins RollOn Austria. Moderiert wird die Reihe von Barbara Stöckl.

9. Oktober 2025, 17:51

Stöckl: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einem weiteren feiertäglichen Gipfel-Sieg. Heute treffen hier auf der Schmittenhöhe in Zell am See, auf 2000 Meter Seehöhe, zwei Menschen aufeinander, für die dieser Begriff „Gipfel-Sieg“ unterschiedliche Bedeutung haben mag. Bruno Lemberger sitzt seit einem Arbeitsunfall vor 14 Jahren im Rollstuhl, führt aber dennoch seinen Bergbauernhof in Salzburg und er trifft heute auf den Musiker und Komponisten Hubert von Goisern. Was heißt ein Gipfelsieg für diese beiden Männer? Herausforderungen anzunehmen, Schwierigkeiten zu überwinden, Ziele zu erreichen, die unterschiedlich sein mögen in einem Leben mit oder ohne Handicap. Zusammengebracht hat die beiden Marianne Hengl vom Verein RollOn Austria. Ein Gespräch über Aufgaben, über Lebenswege, über Schwierigkeiten und über die Anstrengungen des Aufstiegs. Bruno, mit der Gondel ist es hier möglich, auch für Rollstuhlfahrer raufzukommen auf die Schmittenhöhe. Da gibt es Gott sei Dank in Österreich einige Berge, wo das auch für Rollstuhlfahrer möglich ist. Was ist für dich ein Bergerlebnis im Vergleich zu der Zeit vor deinem Unfall?

Lemberger: Vorher ist man eigentlich überall hingegangen, wo man wollte. Das war ganz problemlos. Und jetzt muss man schon darauf achten, dass es einfach möglich ist, überhaupt zu der Gondel zu kommen. Das ist da super gegangen mit dem Lift. Und wenn man im Rollstuhl sitzt, ist 10 cm Handicap. Da ist es eine kleine Stufe. Wenn du da einen Lift siehst, eine Barriere. Und da ist das Ziel für mich dann unerreichbar.

Stöckl: Wie sehr vermisst du das, nicht mehr auf einen Berg steigen zu können?

Lemberger: Durch das, dass ich jetzt schon so lange im Rollstuhl bin, fehlt es mir eigentlich nicht mehr so. Man gewöhnt sich daran und man nimmt einfach andere Ereignisse wahr, die es jetzt auch im Rollstuhl gibt. Jetzt gehe ich Skifahren oder fahre im Sommer mit dem Traktor. Man muss damit zufrieden sein, was erreichbar ist.

Stöckl: Wie hast du das Skifahren gelernt? Mit dem Rollstuhl, mit dem Mono-Ski?

Lemberger: Da hat mir ein Freund davon erzählt und dass das ganz problemlos ist. Und da hab ich‘s auch probiert. Ich habe mir einen Mono-Ski ausgeborgt und wir sind rauf auf den Baby-Lift. Und dann bin ich rauf und runter und das dann jeden Tag gesteigert. Und dann irgendwann bin ich mit dem Sessellift rauf. Und dann sind wir oben angekommen und ich bin mit dem Ski weg und da ist es dahingegangen.

Stöckl: Hubert, wie sehr gehört die körperliche Anstrengung für dich zum Bergerlebnis dazu? Und wie sehr wird einem, wenn man sowas hört, dann klar, dass es auch ein Privileg ist, raufschnaufen zu dürfen?

Hubert: Naja, es ist eigentlich fast alles, was Glücksgefühle auslöst, auch mit Anstrengung verbunden. Nicht, weil es dann vorbei ist, sondern weil man dann wirklich das Gefühl hat, man hat es geschafft. Wenn einem etwas in den Schoß fällt, wenn man mit einem Hubschrauber einfach raufgeflogen wird auf einen Gipfel, ist es nicht dasselbe. Das heißt, es ist immer schon auch so eine Überwindung, gehört dazu. Etwas, was nur flutscht, ist schon gut. Und man wünscht sich das eigentlich immer, dass alles flutschen wird. Aber wenn dann wirklich alles flutscht, wird es bald einmal… Ja, da geht einem was ab. Und ich glaube, das ist für jeden ganz wichtig, dass er sich seine Ziele so steckt, dass sie eine Herausforderung sind. Wenn die Herausforderung zu groß ist, dann wird man deprimiert, wenn man es nicht und nicht erreicht. Und wenn sie zu niedrig ist, dann setzt die Langeweile ein.

Stöckl: Bruno, du lebst heute sehr selbstständig, du fährst Traktor, du fährst Auto selber, du hast einen besonders robusten Rollstuhl auch für die Arbeit am Bauernhof. Dennoch bist du natürlich in gewisser Weise und in gewissen Situationen auch auf Hilfe angewiesen. Wie schwer war das zu erlernen, dass man die Hilfe anderer braucht?

Lemberger: Das war für mich ein total schwieriger Lernprozess. Ich war vorher total selbstständig. Und dann der Unfall. Und dann liegst du im Bett, kannst dich nicht mehr bewegen. Und dann wirst du gewaschen, da wirst du gefüttert. Und du kannst nichts mehr machen. Und dann musst du Bitte und Dankeschön sagen für etwas, was zu einem Alltag gehört hat. Und dann schafft man es wieder, dass man die Hände bewegen kann, wieder reden kann. Und das ist ungeheuer schwer.

Stöckl: Ja, Hubert, Hilfe anderer anzunehmen, auch für dich ein schwieriger Lernprozess?

Von Goisern: Ja, immer. Trotz der Erkenntnis, dass große Aufgaben nur im Team bewältigt werden können. Und ich bin ja auch ein geselliger Mensch. Das wissen jetzt nicht alle. Aber eigentlich schon. Ich bin gern mit Leuten zusammen und mache was miteinander. Aber ich bin auch so erzogen worden, nur keine Hilfe anzunehmen, weil sonst bist du was schuldig. Und du weißt nicht, mit was für einer Gegenleistung. Und darum ist am gescheitesten, du bist autark und brauchst dir von jemandem helfen lassen. Das ist die einzige Unabhängigkeit und dem bin ich aufgewachsen. In einer Familie, mein Vater hat das Haus selber gebaut, mit eigenen Händen. Seine Brüder haben ihm geholfen, er hat seinen Brüdern bei ihren Häusern geholfen. Es ist nie ein Handwerk ins Haus gekommen, kein Installateur, kein Elektriker, nichts. Er hat sich alles selber gemacht. Und da bin ich mir dann eigentlich als Kind vorkommen, wie wenn ich zwei linke Hände hätte. Und ich bin noch immer bei weitem nicht so geschickt wie mein Vater. Also diese Generation, die hat schon noch mal ein, meine Elterngeneration hat schon nur mal ein viel universelleres Arbeitsleben gehabt.

Stöckl: Aber es gab doch bestimmt auch schon in deinem Leben, oder erinnerst du noch, eine Situation der körperlichen Hilflosigkeit auch? Das muss ja jetzt bei weitem kein Rollstuhl sein, das kann ein Gipshaxen oder eine kleine gebrochene Zehe oder ich weiß nicht was sein. Also eine körperliche Hilflosigkeit jetzt abseits der Situation als Säugling, wo man sozusagen total auf die Hilfe der Mutter oder der Eltern angewiesen ist.

Von Goisern: Kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. An vice versa schon. Meine Mutter ist nach einem schweren Autounfall, war sie eigentlich vom zweiten Wirbel querschnittsgelähmt. Das heißt, musste auch beatmet werden. Sie hat ausgeschaut, sie kommt von der eisernen Lunge nicht mehr weg und das war’s jetzt. Und mein Vater, der den Unfall auch hatte, der hat dann immer gesagt, wenn die Ärzte das gesagt haben, wie es um sie steht, hat er gesagt, er akzeptiert das nicht, sie wird wieder. Und wir, ich auch, haben immer gedacht, hey Papa, das musst du jetzt akzeptieren. Aber offensichtlich gibt es schon noch etwas, was wissenschaftlich nicht erfassbar ist, was Heilungsprozesse anbelangt und auch den Inneren Willen eines Menschen, dass Dinge bewältigt werden können, die wirklich an ein Wunder grenzen oder auch ein Wunder sind. Und meine Mutter konnte wieder gehen. Nicht sehr gut und hat die meiste Zeit im Rollstuhl verbracht und wurde die letzten Jahre ihres Lebens einfach von meinem Vater auf eine Art und Weise gepflegt und umsorgt. Und das, soweit es möglich war. Und wir zu Hause waren, waren wir halt da dabei, aber eigentlich hat er es alleine gemacht. Also ich habe es erlebt, wie das ist, wenn jemand, der eigentlich immer alles selber gecheckt hat, wie meine Mutter alles, das Kochen und Einkaufen und Umsorgen, und dann plötzlich selber umsorgt werden muss, bis sie sie dort war, dass das annehmen hat können. Und sie hat bis zum Schluss immer meinem Vater gesagt, was er genau tun muss, damit das Schnitzel so wird, wie sie es haben will.

Stöckl: Bruno, du hast den Unfall schon angesprochen. Du warst 29 Jahre, als das Unglück passiert ist. Was ist denn damals genau passiert? Was erinnerst du überhaupt noch?

Lemberger: Bei Holzbringungsarbeiten ist bei einem Kippmaster die Tragseilbremse aufgegangen. Und dann hat es mir den Laufwagen, das ist der Teil, wo es auf und ab fährt, wo das Holz dranhängt, die Seilwinde draufgehaut auf den Kopf. Und da habe ich dann Rückenmarksverletzungen erlitten, im sechsten, siebten Halswirbel. Und da haben sie mich mit dem Hubschrauber auf Innsbruck geflogen und von Innsbruck auf Salzburg. Und von dort bin ich dann zur Reha nach Bad Hering gekommen.

Stöckl: Die ersten drei Monate ging es ja ums Überleben, muss man sagen. Das heißt, der erste Schritt, dann die Perspektive in den Rollstuhl zu kommen, war zunächst mal eine Verbesserung der Situation nach drei Monaten Spital. Aber wie war dann der nächste Schritt? Als klar war, der Rollstuhl ist jetzt nicht ein vorübergehendes Hilfsmittel, sondern das ist ein bleibender Begleiter. Der Hubert hat vorher dieses Vokabel „Annehmen“ gebraucht, was ja immer so ein sehr praktischer und doch auch sehr theoretischer Begriff ist. Was heißt das wirklich, annehmen eine Situation, damit leben, damit zurecht zu kommen, nicht mehr zu verzweifeln, nicht mehr zu hadern, wie war das bei dir?

Lemberger: Bei mir war das am Anfang so, da habe ich ein paar teure Leute getroffen, die gesagt haben, sie sind zwei oder fünf Jahre im Rollstuhl. Da habe ich mir gedacht, was tut der zwei Jahre im Rollstuhl? Das war für mich eine Zeitspanne, das war einfach unvorstellbar, dass ein Mensch zwei Jahre im Rollstuhl sitzen kann. Kriechen kannst du auch nicht. Und da ist mir nichts mehr übriggeblieben als im Rollstuhl. Danach ist das eigentlich mein Fortbewegungsmittel geworden. Und mit der Zeit und durch die Aufgabe, die mir nach Hause gekommen ist, durch die Landwirtschaft, habe ich gelernt, dass ich das akzeptieren muss. Es bleibt mir nichts übrig. Entweder ich bin weiter da und fahre mit dem Rollstuhl oder ich kann es vergessen. Und jetzt ist es so, dass wenn ich in der Früh aufstehe, dass ich gar nicht daran denke, dass ich die Füße dann zu Gehen hernehmen könnte. Da ist der Rollstuhl einfach der Ersatz geworden für meine Füße.

Stöckl: Wenn du träumst, träumst du dich im Rollstuhl sitzend oder träumst du dich gehend?

Lemberger: Gehend eigentlich, witzigerweise. Aber es ist, was bei mir gewesen ist, nach dem Unfall, wie ich noch auf der Intensivstation gelegen bin und so, wie ich da geträumt habe, habe ich geträumt, ich gehe heim. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss heim, ich muss heim und geht nix. Du liegst da und dann schaust du auf deine Füße und die folgen nicht mehr.

Stöckl: Hubert, du hast ein äußerst erfolgreiches Jahr hinter dir, gönnst dir im Moment oder verordnest dir, muss man vielmehr sagen, eine kreative Auszeit, um dich wieder neu inspirieren zu lassen für die nächsten Projekte und machst da heute eine ganz kurze Ausnahme aus Respekt vor der Marianne Hengl, der Initiatorin vom Gipfelsieg, aus Respekt vor Menschen wie dem Bruno Lemberger, aus Respekt vor Menschen wie deiner Mama, die diese Situation kennt und die du in der Familie kennengelernt hast. Was nimmst du aus solchen Begegnungen mit?

Von Goisern: Ja, viel Mut. Lebenswille, Lebensfreude. Ich kenn einen Haufen Leute, denen nicht viel fehlt, aber die fürchterlich jammern. Irgendwann hat man das Gefühl, das sind alles Riesenprobleme. Wenn du Menschen triffst, die wirklich einen unglaublichen Kraftakt hinter sich haben, das ist etwas, was einem Mut macht.

Stöckl: Die Sendung heißt Gipfelsieg und wenn wir einen solchen heute feiern wollen, dann müssen wir uns einmal auf den Weg machen. Also über die Mühen der Ebene hinauf auf den Berg gehen. Auf den Berg geht man ja auch, um die Perspektive zu wechseln. Man geht rauf, man sieht einen anderen Blick, man sieht anderes. Man schaut von oben hinunter auf die Welt, was vorher ganz groß war, das wird plötzlich ganz klein. Man hat einen Überblick, man sieht andere Berge, wie hier heute, wunderbar runter von der Schmittenhöhe. Man hat einen Ausblick, man hat eine andere Idee. Wann gehst du auf die Berge und in welcher Weise hilft es dir?

Von Goisern: Also ich bevorzuge den Ausdruck, in die Berge zu gehen. Ich mag es, in die Berge zu gehen, weil das ein nicht urbanisierter, einfach ein Naturraum ist. Das mag ich an den Bergen. Da kommt man nicht dauernd auf eine asphaltierte Straße oder an einem Kiosk vorbei. Wie du gesagt hast, die Perspektive, wenn man dann am Gipfel oben ist und runter schaut, ist schon toll. Aber ich finde den Gipfel jetzt nicht so als das Wichtigste vom Berg. Ich mag auch gern diese... Ich mag es nicht, auf Pfaden zu gehen. Wenn ich in die Berge gehe, dann gehe ich irgendwo und denke mir, da herum. Und dann stehe ich irgendwo bei einer Wand und denke mir, da vielleicht links vorbei. Und dann komme ich in einen Graben und denke mir, wie komme ich da wieder raus. Das mag ich eigentlich. Zum Beispiel beim Schwammerl suchen ist optimal, weil dann hat man nur einen Auftrag. Aber wenn du jetzt nur so dahin latschst und sagst links oder rechts oder geradeaus, es ist gar nicht so leicht. Wenn du denkst, da hinten könnten sie endlich sein, die Schwammerl, dann hat man da einen Grund auch noch, dass man links oder rechts geht. Aber ich bin gern in den Bergen.

Stöckl: Du hast vor einem Jahr Doppelplatin bekommen für „Entweder und Oder“ und hast den Erfolg dieser CD nicht etwa in der Ebene, sondern am Berg gefeiert mit einer Wanderung auf den Dachstein. Ist das auch als Bild gut, den Erfolg am Gipfel zu feiern oder am Weg hinauf.

Von Goisern: Ja, also da gibt es mehrere Motivationen, warum man sowas macht. Und eine davon ist, dass da die Gruppe kleiner wird.

Stöckl: Hahahaha.

Von Goisern: Wenn du sagst, wir gehen auf einen 3000er und wir müssen über den Gletscher drüber und wir müssen uns anseilen, dann gibt es schon mal einen Haufen, die sagen, nein, danke für die Einladung, muss ich nicht dabei sein. Ich freue mich über jeden, der nicht dabei ist bei solchen Sachen, weil ich finde, eine Doppelplatin oder eine Auszeichnungsfeier sollte eigentlich was für uns sein, die wir ausgezeichnet werden und die wir das geschafft haben. Und darum, wenn wir dort auf den Berg gehen, da sind wir wirklich eine kleine, feine, intime Truppe. Das waren wir dann auch. Und es ist für das Gruppengefühl toll etwas gemeineinsam zu schaffen. Das war keine extreme Geschichte, wir waren alle gesichert. Aber du kletterst schon durch eine Nordwand, Schnee verblasen und im Gletscher musst du aufpassen, dass keiner in eine Spalten reinfällt. Also das bringt so eine Spannung und lenkt nicht ab, aber es macht die platinene Auszeichnung nicht so wichtig, sondern man merkt einfach, dass es wichtig ist, dass wir das miteinander machen.

Stöckl: Bruno, wir haben gerade vom Perspektivwechsel, von der Veränderung des Blickwinkels gesprochen, wenn man auf den Berg geht. Dieser Perspektivwechsel hat sich bei dir nach dem Unfall, seit du im Rollstuhl sitzt, automatisch ergeben. Du bist sozusagen eine Etage tiefer. Das heißt, wenn du heute in den Stall rollst, dann bist du mit den Kühen auf Augenhöhe. Wie war der Blick, dieser Perspektivwechsel für dich, seit du im Rollstuhl sitzt?

Lemberger: Das war für mich relativ schwierig. Einfach der Übergang. Zuerst machst du es selber und jetzt brauchst du wen.

Stöckl: Ihr habt eine große Landwirtschaft, 28 Hektar Bergbauernhof. War es je eine Idee, das zu beenden oder gar wegzugeben nach dem Unfall für dich?

Lemberger: Am Anfang wär's richtig schlecht gewesen nach dem Unfall, wenn dann die Lungenentzündungen dazukommen sind, wo einfach gar nichts mehr gegangen ist, auch das Sprechen nicht mehr. Und auch nicht mal mehr die Buchstabentafel bedienen zu können mit den Fingern. Da ist für mich mal der Gedanke gegangen, was soll ich jetzt? Komm ich da jemals nach Hause? Überlebe ich das überhaupt? Kann ich noch mal sprechen? Und was ist, wenn ich nach Hause komme? Wer dort ist? Für mich ist das so weit weg gewesen, dass ich jemals, dass ich es so geschaffen habe, dass ich einfach die Kraft wieder finde. Das sind Momente, das sind einfach Zeiten gewesen, da musst du reinreifen. Und wahrscheinlich, habe ich es gebraucht, sonst hätte ich den Rollstuhl gar nicht annehmen können.

Stöckl: Wie schaut die Arbeit am Bergbahnhof jetzt ganz praktisch aus? Was musste auch alles verändert und umgebaut werden dafür, dass es überhaupt möglich ist, dass du mit dem Rollstuhl eine Landwirtschaft überhaupt bewirtschaftest?

Lemberger: Wir haben den Kran umgerüstet, steige ich mit Funkfernsteuerung. Den kann ich jetzt bedienen. Maschinell habe ich aufgerüstet. Und der Stall ist jetzt, Gott sei Dank, weil wir den 1996 gebaut haben, haben wir den schon so gemacht gehabt. Jetzt bin ich dankbar für jede Baulichkeit.

Stöckl: Bruno, du warst 29, als der Unfall passiert ist. Seither sitzt du im Rollstuhl. Mit 29, als junger Mann, da gibt es ja viele Dinge, wo man sagt, das mache ich mal später dann im Leben. Bist du gereist im Rollstuhl? Hast du ferne Länder kennengelernt? Ist das für dich ein Ziel gewesen oder ist es das heute noch?

Lemberger: Das Reisen ist eigentlich nie so mein großes Ziel gewesen. Ich bin schon wie ich schon im Rollstuhl gewesen bin, sind wir in Italien gewesen. Da sind wir Mittwoch hingefahren und Samstag war ich schon so, ok, ich fahr heim, der mitfahren will, der darf mit mir mitfahren, und die anderen müssen mit dem Zug fahren. Da sind wir in Lignano gewesen, am Meer, da war ich schwimmen und dann haben sie mich da wieder rausgeschleppt mit der Luftmatratze. Da hab ich mir gedacht, ja bitte. Da lass ich mich herumschleppen, Sonne verbrennt mich, Haufen Kosten tut's. Und taugen tut’s mir gar nicht. Und dann bin ich heim, sind sie alle mitgefahren. Mit dem Zug haben sie auch nicht gewollt. Einfach das Gefühl, die bekannte Umgebung, ich bin so lange weggewesen, wie ich da in Bad Hering gewesen bin. Das Einzige, wo ich noch einige Male hingefahren bin, ist Međugorje. Das ist eine Marienerscheinungsort und da habe ich richtig Kraft getankt. Da bin ich sogar fünf Tage geblieben.

Von Goisern: Bist du vorher gereist? Hast du vorher Sachen gemacht, die dir getaugt haben, wo du froh warst, dass du dorthin gefahren bist?

Lemberger: Ich habe eigentlich nie das Bedürfnis gehabt. Ich habe einen relativ großen guten Freundeskreis gehabt. Wir haben uns zu Hause sehr gut amüsiert. Wir haben gar kein Bedürfnis gehabt. Ich wäre eigentlich gar nicht auf die Idee gekommen. Und mir ist es so gegangen, da hatten wir Ziele, die ich für mich verwirklichen möchte. Und da hat man einfach das Glück gehabt. Wenn man jetzt so hinfährt mit dem Glück, da haben wir schon was zu machen. Ja. Weißt du, das ist ein bisschen wie ein verklemmter Idealist.

Von Goisern: Ich habe einmal Afrikaner aus Tansania, Musikerinnen und Musiker, das waren zwölf Leute, nach Europa geholt und die haben in Goisern auch ein Konzert gespielt. Und auch über Nacht und dann haben sie schon ein bisschen geschaut, dass es da auch Bauernhöfe gibt. Dann haben sie gesagt, nein, weil selber alle Bauern waren, haben sie gesagt, und alle Kühe daheim, sie würden sich gerne einen Bauernhof anschauen. Dann haben wir das arrangiert, sind zum Himmelbauer gefahren, ganz schön gelegen, ganz oben über dem Tal. Und der Himmelbauer war auch sehr stolz mit seiner Frau, dass sie da so weit gekommen sind und sich für seinen Bauernhof interessieren. Und dann hat der Häuptling, sag ich jetzt einmal, so das Gefühl gehabt, der muss jetzt eine Ansprache halten, weil es so lässig ist. Dann sind wir da in der Wiesn gestanden und in sehr blumiger Sprache. Er hat Kiswahili geredet, einer hat es von Kiswahili auf Englisch übersetzt und der andere von Englisch auf Deutsch übersetzt. Das hat immer ein wenig gedauert. Und wir sind nicht wie die Berge, wir sind nicht wie die Bäume, wir sind Menschen, wir können uns bewegen, aufeinander zugehen und ein irrsinnig schönes Bild beschworen von Begegnung und so. Und ja, alles übersetzt und dann hat er gesagt, und ich lade euch ein, dass ihr eines Tages nach Afrika kommt und uns besucht und unsere Kühe anschaut und so. Und ich habe den Satz noch nicht halb übersetzt gehabt, hat der Bauer schon gewusst, wo es jetzt hingeht und hat gleich gesagt, nein, nein, kannst ihnen gleich sagen, wir haben’s nicht so mit dem herumreisen. Also ich habe das dann nicht so direkt übersetzt, ich hab dann gesagt, nein, wahrscheinlich nicht. Der war auch so mit dem Boden verbunden, dass es für ihn undenkbar war, dass er sich da jetzt in einem Flugzeug sitzt und einen Monat lang weg ist, was er nachher gesagt hat, die ausgehungerten Kühe da unten anschaut.

Stöckl: Also heimatverbunden, mit dem Boden verbunden, wie es du gerade so schön vom Himmelbauer und der Bruno vorher schon von seiner Urlaubserfahrung erzählt hat. Wie sehr bist du mit den Bergen verbunden? Wie haben dich die Berge geprägt schon als Kind, als Jugendlicher?

Lemberger: Sagen wir mal, ich bin eigentlich daheim bei der Arbeit involviert gewesen. Eigentlich schon, weil auch mitarbeiten, ist sowieso selbstverständlich gewesen mit unseren Eltern. Dass auch die Kinder schon mitgearbeitet haben. Weil Mechanisierung ist zu der Zeit noch nicht so ausgeprägt gewesen, wie jetzt. Und es ist eigentlich auch relativ, hat sich das früh ausentwickelt, dass ich mal im Betrieb übernommen werde. Und für mich ist das sowieso klar gewesen, dass ich nicht herumreise oder nach Afrika fahre, sondern dass ich da was daheim mache. Und für mich ist das einfach gewesen, wenn du den Betrieb übernehmen kannst von deinen Eltern und ich habe den schon vorher übernommen, den du übernommen hast, das ist ja nicht, dass ich ein Auto kaufe und weiterverkaufe, das ist etwas, dass du weitergeben willst, etwas, was du verbessern willst, was du einfach Grund und Boden weiterentwickeln willst, Gebäude, wo du einfach einen Stolz hast drauf. Und da musst du mit Herz dabei sein. Sonst bist am falschen Platz.

Stöckl: Aber bis nach Međugorje hast du es geschafft, hast du gerade gesagt, am Platz der Marienerscheinung. Und das sagt ja auch viel über dich aus, über deinen Glaubensweg aus. Denn neben der Familie ist dein Glaube eine ganz starke Stütze. Ist das nach dem Unfall noch viel stärker geworden, noch stärker gewachsen?

Lemberger: Es ist eigentlich durch einen Unfall wieder zurückgekommen. Bei uns daheim hat der Glauben schon eine Rolle gespielt. Dann hatte ich einen Unfall und dachte mir, ich brauche jetzt zu beten, weil das muss ja funktionieren. Dann habe ich da so dahin gebeten und alle möglichen Heiligen gebeten. Dann habe ich wieder geschaut, irgendwie tut es auch nichts. Dann habe ich gesagt, ich sehe es nicht an. Dann hat es mich schon geärgert. Dann haben sie es wieder einmal gelassen und ich habe gesagt, jetzt hat er mich vergessen. Und dann hab ich an der Hochzeit von meinem Trauzeugen eine Frau kennengelernt und die ist sehr tief im Glauben gestanden. Und die hat mich dann total für den Glauben begeistert und mitgenommen, dass ich es richtig entdeckt habe, dass schon was da ist. Und es gibt mir viel Kraft.

Stöckl: Du hast dich aber nicht nur für den Glauben begeistert, sondern auch für diese Frau begeistert.

Lemberger: Na, das ist nicht so.

Stöckl: Ah, das ist nicht die, die du geheiratet hast? Aber deine Frau hast du doch auch bei einer Hochzeit kennengelernt?

Lemberger: Ja, das war später.

Stöckl: Also du lernst bei jeder Hochzeit jemanden kennen. Du hast deine Frau auch bei einer Hochzeit kennengelernt, bist heute verheiratet und sie hat dich kennengelernt, da saßt du schon im Rollstuhl. Ist das ein besonders stärkendes Gefühl zu wissen, mein Partner, der hat mich kennen und lieben gelernt, so wie ich jetzt bin, der meint wirklich mich.

Lemberger: Ich sage mal, wenn du heute jemanden kennenlernst, der noch gehen kann, hat der eine Maske auf, oder kann eine Maske aufhaben. Als Rollstuhlfahrer brauchst du dich nicht zu verstecken, weil das ist offensichtlich, dass da irgendwas nicht passt. Und wenn du ein anderes Mensch kennenlernst, es hat einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du gehen kannst. Der Mensch hat was erlebt, der hat ein Handicap und der muss was haben, weil den mag ich trotzdem.

Stöckl: Ihr habt gemeinsam einen vierjährigen Sohn. Was gibst du ihm so mit an Werten, die für dich vielleicht sich auch verändert haben im Laufe deines Lebens? Wie geht er auch mit deinem Handicap um?

Lemberger: Der wächst damit auf. Der findet es geil, wenn wir eine Rollstuhl-Rallye machen. Der kriegt dann auch einen und der ist relativ gut. Und Werte, ich würde sagen, dass nicht alles selbstverständlich ist. Und was mir wichtig ist, dass man einfach auch andere Leute schätzen lernt. Das habe ich mit mir gesehen und das ist eine halbe Sekunde. Und du bist von einem Fußgeher, zu einem Rollstuhlfahrer und du kannst nichts machen. Und du kommst auch nicht mehr zurück, höchstwahrscheinlich halt nicht. Und Gesundheit ist nicht selbstverständlich.

Stöckl: Wie haben sich denn sonst jetzt deine Familie, haben wir jetzt ein bisschen, ein kleines bisschen kennengelernt, sonst zwischenmenschliche Beziehungen verändert? Behinderung liegt ja ganz oft auch im Blick der anderen. Wie waren denn die Blicke, die du in der ersten Zeit im Rollstuhl empfangen hast?

Lemberger: Ja, das ist nicht so tragisch gewesen. Da haben sie mich nicht gesehen. Da haben sie eh nur den Rollstuhl angeschaut. Da kommst du daher mit dem Rollstuhl und da sind sie eh alle schockiert.

Stöckl: Hubert, warum glaubst du, worin liegt unser Handicap mit Menschen mit einer Behinderung selbstverständlich umzugehen? Also für viele, vielleicht für dich nicht, aber du beobachtest ja auch.

Von Goisern: Vielleicht ist es die Angst, dass man das selber sein könnte oder eines Tages sein kann und man will gar nicht daran denken, was alles passieren kann, ist vielleicht eine Erklärung.

Stöckl: Es ist die zwingende Auseinandersetzung mit der eigenen Verletzlichkeit, mit der eigenen Endlichkeit letztendlich.

Von Goisern: Ja, mit der prekären Situation, die das Leben einfach darstellt.

Stöckl: Im selben Maße, wie du Hilfe annimmst, Bruno, gibst du auch Hilfe anderen. Du bist ehrenamtlich tätig in deiner Rolle im Pfarrgemeinderat und du hast auch ehrenamtlich eine Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht. Warum?

Lemberger: Der Sterbebegleiter hat sich aus einer Situation entwickelt, mit einem Menschen, den ich sehr geschätzt habe. Da bin ich im Auto gesetzt, da war ich schon im Rollstuhl. Und der steht bei mir im Auto und sagt mir, ich habe Krebs. Der hat das einfach im Gespräch so eingebunden. Dann geht es weiter mit der Tagesordnung. Und dann habe ich es sehr eilig gehabt auf einmal. Ich war einfach mit der ganzen Hilflosigkeit, mit der Situation überfordert. Was sagst du so einem Menschen jetzt? Dann habe ich mir gedacht, okay, nach einiger Zeit habe ich mir gedacht, die Hilflosigkeit, das gebe ich mir jetzt nicht mehr. Und da habe ich dann die Ausbildung gemacht zum Ehrenamtlichen, so Hausbesuche und so, Kranken- und Hausbesuche. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gedacht, das ist aber nicht das, was ich will. Und dann hat sich im Hospiz die Ausbildung aufgetan, wo man die Trauer- und Sterbebegleitung machen mag. Das sind dann vier so Blöcke gewesen und das habe ich nachher gemacht. Und da haben wir dann eigentlich beim Hospiz in Zell am See geschaut, wie wir uns erwischen. Und da bin ich dann dazu gegangen und da betreue ich jetzt Menschen.

Stöckl: Glaubst du, dass du durch deine Behinderung und vor allem durch den Unfall auch eine besondere oder eine andere Beziehung zum Tod, zum Sterben hast und dass es für Menschen in dieser Situation vielleicht, ich sage es mal, fast angenehm ist, jemanden vis-à-vis zu haben, der ganz offensichtlich eine Schwäche hat?

Lemberger: Ich denke, dass die Leute das ganz anders sehen, wenn ich im Rollstuhl kommen, als wenn jemand kommt, dem eigentlich gar nichts fehlt. Weil die sehen auch, der hat auch ein Schicksal gehabt, der hat sowas. Und die Ebene beim Erstgespräch ist schon mal anders. Obwohl, die Leute, die beim Hospiz arbeiten, die sind ja geschult, die sind ja Profis. Die sind keine Amateure.

Stöckl: Skifahren und in die Berge gehen. Noch ist Schnee draußen, es ist ja noch Skisaison, aber es riecht schon nach Frühling, oder? Wie ist der Frühling in den Bergen?

Von Goisern: Ja, ich mag ihn. Also lange Zeit hätte ich am liebsten zwölf Monate Winter gehabt als Kind. Wobei sechs Monate davon waren eh Winter in Goisern. Und jetzt mit der Klimaerwärmung habe ich mich auch innerlich umstellen müssen. Und jetzt bin ich so weit, dass ich alle Jahreszeiten mag. Und das ist das Großartige überhaupt bei uns, dieses Erleben des Wandels der Jahreszeiten, der Frühling mit seinen Schmelzbächen und alles gluckert und alles fängt an zu treiben und zu blühen. Am schönsten finde ich immer die Zeit, wo der Schnee auf den Bergen liegt und die Bäume voller weißer Blüten sind und die Löwenzahn die Wiesen gelb färben, vorher die Schlüsselblumen. Inzwischen mag ich sogar den Sommer, wenn es heiß ist, haben mich aber die meisten meiner Freunde einfach auch dazu gebracht, weil die meisten in meinem Umfeld sudern über den Winter und dann ist es endlich vorbei. Nein, bitte, halt noch ein bisschen. Und hoffentlich, wenn ich zurückkomme aus Amerika, geht es noch zum Skifahren. Ja, es geht noch. Also ich hoffe, noch ein paar Mal die Ski anzuschnallen. Aber ich habe dann nichts dagegen, wenn es grün wird und gelb wird und zu blühen beginnt.

Stöckl: Bruno, welche Herausforderungen bringt der Frühling am Bergbauernhof? Was ist zu Tun?

Lemberger: Der Kreislauf von der Natur setzt sich wieder fort. Wie der Hubert gesagt hat, der Winter hat was, der Sommer hat was, das Frühjahr hat was. Und ich mag jede Jahreszeit, weil es einfach Sinn dazu hat. Im Winter kann sich die Natur wieder erholen, alles wächst, alles erwacht. Man erkennt es auch im Stall, die Viecher tun ganz anders. Das ist einfach, wenn die Blätter kommen und die Löwen sind, das hat einfach was.

Stöckl: Wir haben über viele Parallelen zwischen Bergmomenten, Bergeindrücken, Bergerlebnissen und Lebenswegen jetzt gesprochen und auch in eurem Leben gehört. Wenn man dann oben steht am Gipfel, wenn man ihn erreicht hat, dann genießt man den Ausblick, dann weiß man aber auch, dass es wieder runter geht ins Tal. Wie wichtig ist das?

Von Goisern: Ja, es ist schön. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr, aber früher oft ganz alleine raufgegangen, auch im Winter, mit Biwaksack und hab mich dann einfach eingerollt in meinen Schlafsack. Und immer, wenn ich das gemacht hab, dann bin ich da oben in der Kälte gewesen und hab runtergeschaut auf die Lichter und hab gedacht, du Trottel, da unten hättest du es so lässig und bequem. Stattdessen musst du dir den Film geben, dass du auf den Berg gehst. Diese Einsamkeit und die Stille und den Grusel vielleicht auch spürst. Ich habe es nie bereut, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich dann runtergekommen bin. Es ist nicht so, dass ich den Gipfel wehmütig verlasse, sondern ich freue mich, wenn ich runtergekommen bin und oben bin oder oben war. Aber ich freue mich auch, wenn ich runtergehe.

Stöckl: Bruno, du wolltest den Hubert ja auch noch was fragen.

Lemberger: Ja, wie er zu dem Text von dem Lied gekommen ist, „Brenna tuats guat“. Weil das eigentlich, wie ich das das erste Mal gehört hab, da hat es mich ein bisschen gebeutelt, weil der Text in der Landwirtschaft sehr zutrifft. Hoazen domma en Woaznn, wie die Ressourcen werden verharzt und auf der anderen Seite Hunger und die Leute, da können sie das Essen fast nicht leisten, da denke ich mir, das ist einfach tragisch.

Von Goisern: Ja, es ist ungeheuerlich. Es ist ungeheuerlich und ich habe es lange nicht geglaubt, also das weiß man jetzt schon seit zehn Jahren oder sowas, wenn nicht sogar schon länger, dass Lebensmittel verheizt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann hat sich das so aufgestaut, dass das dann rausgekommen ist beim Komponieren und beim Liedtexten. Ich habe mir dann schon gedacht, wie es fertig war, das könnte ein Hit sein, aber knapp daneben. Und das haben mir dann alle gesagt, der Text ist viel zu anspruchsvoll, das geht nicht. Und die ersten Kritiken waren dann auch dahingehend, also aus Deutschland kommend, sozialkritische Texte waren einmal in den 70er Jahren, aber das will kein Mensch mehr hören. Es hat mich dann aber schon gerissen, wie ich gesehen habe, wie das bei allen Leuten einfährt und wie sehr sich die Leute aus der Seele gesprochen fühlen. Aber das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Das, was ich in dem Lied besinge, das wissen die meisten Leute seit zehn Jahren, nicht nur ich. Und es ist mir dann gelungen, das auf Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, die grooft wie die Sau. Und es ist, obwohl es so ein kritischer Text ist, ist es aber nicht so ein, es ist so trüb, es ist so dunkel, es ist so schlecht, sondern es ist eigentlich die Beschreibung einer geschissenen Situation und die Möglichkeit, es wegzutanzen.

Stöckl: Bruno, du hast jetzt die Möglichkeit gehabt, in diesem Gespräch den Hubert von Goisern ein bisschen kennenzulernen. Was beeindruckt dich an ihm?

Lemberger: Dass er mit den Füßen im Leben steht. Und dass er nicht ist wie andere, dass er alles durchboxen will. Dass er seinen eigenen Sack nicht mehr zu Hause trägt. Ich brauch jetzt Zeit für mich. Und wenn ich neue Ideen hab, da hat er sicher viel. Und dann verwirklicht er die, die er so sagt, okay, die bring ich auch durch. Und dass auch so ein Mensch wie Hubert in seinen 60er Jahren angekommen ist und bringt so einen Hit wieder raus, finde ich voll klasse.

Stöckl: Hubert, du hast den Bergbauer im Rollstuhl, den Bruno Lemberger, jetzt ein kleines bisschen kennengelernt. Auch an dich die Frage, was beeindruckt dich an ihm?

Von Goisern: Ja, wenn ich das jetzt so sagen darf, dasselbe, was du zu mir gesagt hast, kannst du dir auch sagen, obwohl du im Rollstuhl sitzt, du stehst mit deinen Füßen im Leben. Und das ist in der Situation, in der du bist, ist das einfach eine unglaubliche Motivation für mich und für einen Haufen Leute, dass du nicht sagst, jetzt geht es gar nicht mehr, sondern schaust, was geht und das, was geht, tust auf eine Art und Weise, die inspiriert. Und da muss ich mal kommen und mir deinen Hof anschauen. Jetzt bin ich neugierig geworden.

Stöckl: Ich bedanke mich bei euch beiden sehr herzlich. Danke schön Bruno Lemberger, danke schön Hubert von Goisern. Es ist finster geworden, es ist dämmerig geworden hier in den Bergen. Danke schön der Schmittenhöhe, dass wir zu Gast sein durften für diesem Gipfelsieg. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung. Auf Wiederschauen, einen schönen Tag noch. Danke.

Outro: Gipfelsieg der Wille versetzt Berge ist eine Produktion von ORF III, hergestellt von KiwiTV in Zusammenarbeit mit RollOn Austria.