PICTUREDESK.COM/DPA PICTURE ALLIANCE/MIKHAIL KOKHANCHIKOV

Kündigungswelle in Zeitungsverlagen und KI-Tools von Google

Die volle Wucht der Medienkrise

Eine Kündigungswelle geht durch die österreichischen Medienhäuser, die Journalisten-Gewerkschaft hat einen öffentlichen Hilfeschrei ausgestoßen. Die Krise des bisherigen Geschäftsmodells mit Inseraten und öffentlichen Förderungen, die offenbar ihre Wirkung verfehlen, schlägt voll durch. Aber es wachsen neue Medien nach, die zeigen, wie es digital funktionieren kann.

7. Dezember 2025, 02:00

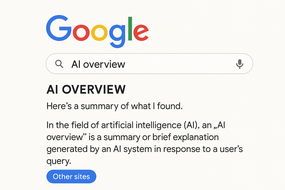

"Wenn das mit dem Google-AI-Mode so weitergeht, dann haben wir ein Problem." Das hat Rainer Nowak, Ex-Journalist und mittlerweile Geschäftsführer der Tageszeitung "Die Presse", bei einem Gala-Abend zur Ehrung der Österreicherinnen und Österreicher des Jahres gesagt. Nowak hat zuletzt fast 20 Mitarbeiter kündigen müssen. Auch der "Kurier" erstellt wieder Sozialpläne, die "Kleine Zeitung", der "Standard", alle bauen Personal ab. Dass dafür nicht zuletzt der neue KI-Überblick bei der Google-Suche als Begründung dient, zeigt die Dramatik der Lage.

Wenn Google den Zeitungen den Traffic abdreht

Gerlinde Hinterleitner, Online-Chefin des "Standard", erklärt, worum es dabei geht. Google, das sei die Basis-Infrastruktur im Netz, viele Zeitungen bekommen einen Großteil der Zugriffe über Google. Das ist der sogenannte Traffic, der Werbeschaltungen und damit Erlöse ermöglicht.

KI-GENERIERTES BILD

Mit dem AI-Overview, den die Google-Suche jetzt ganz oben ausspuckt, ist dieser Traffic massiv eingebrochen, weil viele mit der Zusammenfassung durch die KI zufrieden sind und auf keinen Link mehr klicken, um weiterzusuchen. Hinterleitner: "Medien, die sich darauf verlassen haben, dass Google ihnen schon Zugriffe bringt, die haben jetzt natürlich große Schmerzen, weil der Traffic-Verlust groß ist und sofort sichtbar war."

"Das ganze Ökosystem wird in die Luft fliegen"

Und das sei aber erst der Anfang: "KI wird das ganze Ökosystem, so wie wir es jetzt kennen, noch einmal in die Luft sprengen. Und niemand weiß genau, wo wir da landen werden. Aber man kann davon ausgehen, dass es für Medien noch schwieriger wird, sich zu refinanzieren."

Der "Standard" ist seit 1995 online, Hinterleitner war von Anfang an dabei. Die Zeitung hat über Jahrzehnte ein Online-Forum aufgebaut, und sie pflegt ihre Userinnen und User. Man sei dadurch krisenfester und spüre die Disruption schon auch - aber nicht so stark wie andere, sagt Gerlinde Hinterleitner. Für viele werde es schwierig, aus der Krise zu kommen: "Weil ich sehe, welche Schwierigkeiten wir haben und wie weit wir sind. Und trotzdem ist es nicht einfach. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das in irgendeinem anderen Medienhaus ist."

Radikalkur bei Regierungsinseraten zur Unzeit

Medienforscher Andy Kaltenbrunner hat als schwachen Trost parat: Die hohe Konzentration auch in den regionalen Medienmärkten gebe den Zeitungen immer noch ein bisschen Luft. Aber der KI-Modus von Google ist bei weitem nicht das einzige Problem, das die Zeitungen haben. Der Podcast-Unternehmer Stefan Lassnig weist auf die drastische Kürzung der Werbeausgaben der Bundesministerien im ersten Halbjahr hin – von sechs auf 1,3 Millionen Euro. "Wenn man eh schon am Grat wandert und dann dieses Geld auch noch wegfällt, dann werden halt alle anderen Probleme, die es davor auch schon gegeben hat, noch virulenter."

Print-Österreich ist nicht anders, nur spät dran

Der Verdacht liege nahe, dass öffentliche Förderungen und großzügige Inseratenbudgets grundlegende wirtschaftliche Probleme der Branche einige Jahre überdeckt haben, teilt Stefan Binder vom Branchenmagazin "Horizont" den Befund. "Ich glaube, die Probleme kommen jetzt gerade mit voller Wucht an die Oberfläche." Viele Medienmanager hätten den Kopf in den Sand gesteckt, weil es in Österreich mit den alten Konzepten länger gutgegangen ist, so Binder. "Einige Medienverantwortliche haben daraus geschlossen, dass Österreich Print-Land ist und bleibt. So quasi Österreich ist anders. Und jetzt zeigt sich: Wir waren nicht anders, sondern wir waren nur spät dran."

Manche Medienmarken sind auf dem Kipp-Punkt

Und jetzt komme die Rechnung für das Zögern und Zaudern, sagt Stefan Lassnig. "Ich befürchte wirklich, dass das heurige Jahr der Anfang vom Ende für so manche bekannte Medienmarke sein könnte. Ich glaube auch, dass die angekündigten Förderungen zu spät kommen oder wieder nur eine lebensverlängernde Maßnahme werden, die aber nicht an den Grundwurzeln der Probleme ansetzt." Besonders traurig sei: Er sehe auch keine Perspektive, so Lassnig.

Lassnig ist gerade erst von der Zeitschrift "Der Journalist" zum Medienmanager des Jahres gekürt worden. Damit steht der Medien-Kleinunternehmer, der erfolgreich Podcasts vermarktet, in einer Reihe mit ORF-Chefs und Vorstandschefs großer Medienkonzerne. Stefan Lassnig nennt sie Legacy-Medien. Er war bis 2017 selbst Zeitungsmanager, unter anderem bei der "Neuen Zürcher", zuletzt Vorstand der Regionalmedien Austria, das sind die Gratis-Bezirksblätter.

Die Cash Cows sind zu lange gemolken worden

Die Bezirksblätter seien damals eine Cash Cow gewesen mit zweistelligen Millionen-Gewinnen, so Lassnig. "Ich habe damals mir allerdings gedacht, man müsste den Großteil dieser Gewinne investieren in eine ganz brutale Digitalisierung. Und das ist nicht passiert. Von Eigentümerseite aus war das nicht gewünscht. Und da habe ich mir dann irgendwann gedacht, wenn das jetzt nicht rechtzeitig investiert wird, das Geld, dann könnte es irgendwann mal eng werden und dann ist das Geld nicht mehr da. Und ich muss leider sagen, so ist es passiert."

Aufgrund solcher Erfahrungen zweifelt Lassnig mittlerweile daran, ob die Transformation von Print mit noch so viel Fördergeld überhaupt gelingen kann. Der Schweizer Digitalpionier Hansi Voigt, der kürzlich auf Einladung des Forum Journalismus und Medien (fjum) in Wien war und über seine Erfahrungen sprach, teilt die Sorge. "Sowohl in Österreich als auch in der Schweiz muss man einfach aufpassen, dass man die Fördersituation nicht dermaßen ad absurdum treibt, dass nur die alten bestehenden Institutionen gefördert werden. Dass man am Schluss nicht ein Informationsprivileg für vier alte Verlegerfamilien schafft, während es ganz viele neue und viel effizientere und journalistisch korrektere Möglichkeiten anfängt zu geben, die man aber durch diese falsche Förderung verhindert."

Die Elektro-Lok mit Kohlewagen und Heizer

Ein Vergleich mit der Elektrifizierung der Eisenbahn bringt es auf den Punkt: "Wenn man elektrische Lokomotiven erfunden hat, dann nützt es nichts, dass man immer mehr Subventionsgeld ausgibt, damit die noch einen Kohlewagen und einen Heizer mitnehmen."

Voigt hat in der Schweiz das Nachrichtenportal "Watson" aufgebaut, heute macht er mit "Bajour" ein digitales Lokalmedium in Basel, das erfolgreich Werbung lukriert und ein Netzwerk mit anderen Lokalmedien unterhält. Das nennt sich "We publish" und dient zum Austausch von Know-how. Den Kontakt zu seinen Userinnen und Usern hält "Bajour" mit einem täglichen Newsletter, man ist von keinen Google- oder Social Media-Algorithmen abhängig, über die Hansi Voigt sagt: "Google, Facebook, Instagram, Meta. Die sind nicht Ihr Freund. Das ist manchmal wie ein Komplize. Aber sobald etwas läuft, wissen Sie, wo das Geld hingeht."

Marktbereinigung Richtung "small is beautiful"?

Voigt sieht eine Marktbereinigung kommen, nach dem Motto: small is beautiful. "Wenn da jetzt 300- oder 400-köpfige Newsrooms in alten Organisationen auf der Strecke bleiben, dann ist das auf lange Sicht nicht zu verhindern, weil die Nähe, auch die Glaubwürdigkeit zu den Lesern - das sind ja die zentralen Aufgaben für Journalisten." Und das sei die Chance für den Journalismus und für Medienunternehmen, sagt Stefan Lassnig. "Wahrscheinlich nicht in den alten Strukturen, auch nicht in den alten Größenordnungen. Und so leid es mir tut, auch nicht in den alten Management- und Redaktionsgehältern."

Aber ist small wirklich beautiful, wo bleiben die Medien-Arbeitsplätze, die jetzt reihenweise verlorengehen? Andy Kaltenbrunner meint, ein langer Atem sei schon notwendig. "Am Anfang ist es ja häufig so bei diesen Start-ups, dass da ein großes Maß an Selbstausbeutung, an freien Beschäftigungsverhältnissen ist, die nicht wahnsinnig attraktiv wirken und als Erlöseinkommen eigentlich zu gering sind. Aber oft ist das notwendig, um eben Gründungen überhaupt auf die Beine zu bekommen. Wir sehen aber durchaus auch an Beispielen wie „El Confidencial“ in Spanien oder „Zetland“ in Dänemark, dass sich das konsolidieren kann."

Spanien: Digitalmedium auf Augenhöhe mit "El Pais"

"El Confidencial" wurde 2001 als reines Digital-Medium in Spanien gegründet, hat heute 200 Mitarbeiter, hat den Pulitzer-Preis gewonnen und agiert bei der Reichweite auf Augenhöhe mit den großen Zeitungen "El Pais" und "El Mundo", wie Miguel Núñez vom Innovations-Team selbstbewusst erklärt. Die Redaktion von "El Confidencial" bekommt wöchentlich Tech-Updates und muss sich mit Neuerungen befassen, eine Delegation des Zeitungsverbands VÖZ hat sich das vor Monaten angeschaut. Den Besuch hat Andy Kaltenbrunner vermittelt, der auch in Spanien tätig ist.

Was den Nutzen solcher Fact Finding Missionen heute betrifft, gilt wohl, was Stefan Binder vom „Horizont“ über den richtigen Zeitpunkt sagt: "Der digitale Erfolg der "New York Times", der "Zeit" oder des "Guardian". Das ist nicht das Ergebnis der vergangenen fünf Jahre. Die Grundlage und die Grundsteine dafür wurden manchmal schon vor 20 Jahren gelegt. Und österreichische Medien haben diese Zeit meistens ungenutzt gelassen."

Dänisches Digital-Know-how für "Jetzt" in Österreich

Beispiel "Zetland": Dieses Digitalmedium ist vor zehn Jahren in Dänemark gegründet worden, hat einen Ableger in Finnland und ist technischer Host für das neue österreichische Digitalmedium "Jetzt", das seit Dienstag online ist. Zum Auftakt haben sie jetzt einmal mit einer Story über mutmaßliche russische Spionage gegen eine oberösterreichische Firma mit großem Abwasser-Know-how Furore gemacht.

Mit einer anderen Neugründung schließt sich der Kreis zur Schweiz. Der Journalist Bernhard Odehnal hat viele Jahre für den "Zürcher Tagesanzeiger" gearbeitet, jetzt macht er - auch inspiriert von den Lokalmedien im Umfeld des Hansi Voigt - die Online-Zeitung "Zwischenbrücken" für die Wiener Bezirke Leopoldstadt und Brigittenau.

Vom "Zürcher Tagesanzeiger" nach "Zwischenbrücken"

Odehnal ahnt mittlerweile, wie das mit dem langen Atem ist. Er bekommt Fördergeld aus der Wiener Medien-Initiative, muss dafür aber auch mehr bieten - er macht einen YouTube-Kanal mit neuen Mitarbeitern. Odehnal: "Ich bin froh, dass ich die Leute habe. Aber ich weiß, jetzt kommen wir vielleicht bis nächstes Jahr, bis Juli, August, September mit dem Geld durch. Und was ist dann? Dann haben wir die Struktur, und dann müssen wir schauen, wie man weiterkommt."

Lokaljournalismus sei gefragt, er werde auf der Straße angesprochen, bekomme Recherche-Ideen, sagt Odehnal. So baue sich eine Community auf. Ein Modell, das auch in anderen Wiener Bezirken und in anderen Städten funktionieren würde. "Ich kann mir Kooperationen vorstellen. Auch kann ich mir vorstellen mittlerweile, dass ich Erfahrungen weitergebe. Aber es muss jemand machen, der wirklich verankert ist in den Bezirken, der dort lebt."

Wenn viele Blumen blühen: Hoffnung Lokalmedien

Der Schweizer Hansi Voigt sagt, er habe mit seinen digitalen Medienprojekten an die zweihundert dauerhafte Jobs geschaffen. Oft frage er sich, warum sich nicht mehr Leute finden und genau das machen. Andy Kaltenbrunner meint, das wird schon.

Nicht zuletzt als Folge der Disruption. "Viele Journalistinnen und Journalisten werden sagen: Ich muss mir was Neues suchen. Oder: Ich will mir was Neues suchen. Weil diese ständige Erosion im alten Apparat halte ich nicht aus. Oder junge Leute, die von vornherein sagen: Ich tu mir das erst gar nicht an, ich bin noch jung, ich suche mir drei andere gescheite Menschen und mache mein eigenes Ding."