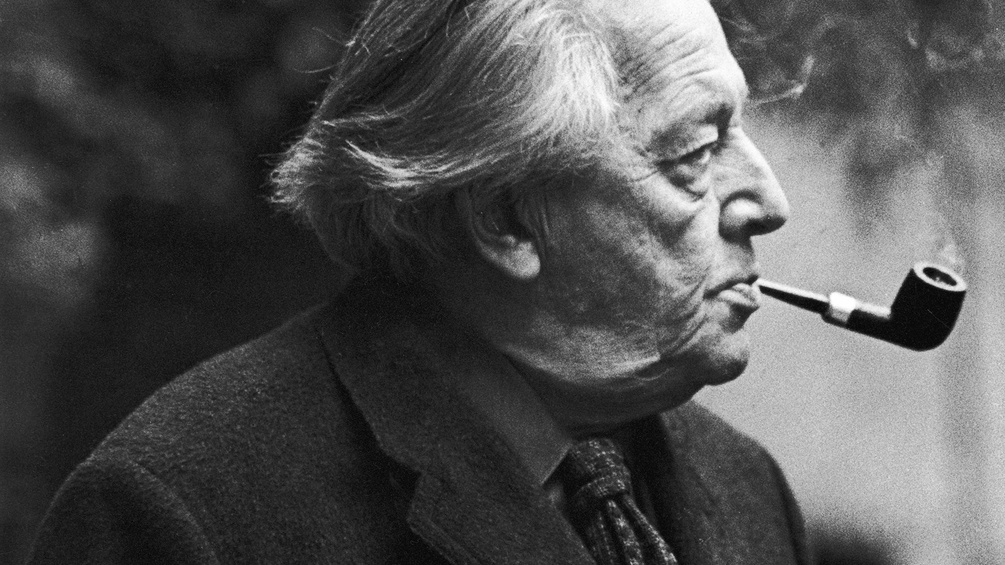

PICTUREDESK.COM/ROGER VIOLLET/JEAN-REGIS ROUSTAN

Salzburger Nachtstudio

Verrücktheit als Pose

Der Surrealist André Breton und "Nadja"

23. August 2023, 21:00

Plötzlich war sie da, und mit ihrem Auftritt magische Zeichen; Bilder von einer Hand: gesehen, fotografiert, gezeichnet und literarisch beschrieben, Zeichnungen von einem Schuh, und die Angst um einen verlorenen Handschuh. Es geht um "Nadja" und um André Breton, der sich die Verrücktheit einer jungen Prostituierten verliebt und daraus 1928 einen autofiktionalen Roman macht.

Die Verrücktheit seiner Angebeteten, die in eine Psychose mündet, erklärt der Autor zum Fetisch seiner literarischen Produktion und surrealen Bewegung. Nadja, ihr echter Name ist Leon Delcour, wird zu einem Paradigma des französischen Surrealismus. André Breton wollte dem Unbewussten auf die Spur kommen. Er suchte das Leben und Schreiben in Erregung, in einem erschütterten Beben, das er unbedingt registrieren, kopieren, modellieren, begreifen und in einer Collage zusammenfügen und beschreiben musste.

Die Wahrheit sah der Autor in Zufällen, in der Plötzlichkeit, dem Flanieren und verrückten Zuständen. Das sollte ihm eine Technik ermöglichen, das so genannte "automatische Schreiben". Bei seinem Entwurf eines trance- und traumartigen Lebens hatte er Sigmund Freud und seine Traumdeutung von 1900 im Sinn. Die Psychoanalyse und sein Gründervater waren sein Vorbild, Sigmund Freud dagegen wich dem Kontakt mit André Breton immer wieder höflich aus. Psychoanalyse sollte Kunst werden, aber Bretons surreale Utopie, die er ab 1924 in surrealistischen Manifesten und schließlich in seinem Roman "Nadja" verewigte, scheiterte. André Breton war darauf aus, das Träumen im Wachen aufzuspüren und erklärte das Verrücktsein zum Idealzustand. Poesie, Psychose, Traum, Alltag und Politik sollten eins werden. Dabei entstand zwar keine neue Gesellschaftsordnung, aber "Nadja"; Autofiktion und ein Stück Anti-Literatur. " Nadja", ein sperriges surreales Werk, das aber die reizvolle Pose der Verrücktheit einnimmt. Die halluzinierende, sich prostituierende Frau verehrt, erträgt und verzaubert der Autor in seinem Werk aber nur, wenn er sie fantasiert, dieser "gefallenen Frau" nicht zu nahe kommt und am Ende vor ihr und ihrem Irresein flüchtet. Andre Breton schafft eine Frau, die literarisch nur als Stückwerk und durch seine Zergliederung fortlebt: als fetischissierte weibliche Hand oder als gefürchteter Handschuh.

Eine Sendung über die literarische Utopie des Surrealismus und ihr Scheitern durch Entfremdung.

Sendereihe

Gestaltung

- Katrin Mackowski