Punkt eins

Das "Quanten-Ei" und die Grinsekatze

100 Jahre Quantenphysik: Mit Neutronen die Paradoxien der Quantenwelt erforschen. Gast: Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr. Stephan Sponar, Forschungsbereich Neutronen- und Quantenphysik, Atominstitut, Technische Universität Wien. Moderation: Barbara Zeithammer. Anrufe 0800 22 69 79 | punkteins(at)orf.at

24. Juli 2025, 13:00

Am 29. Juli 1925 erschien der Aufsatz eines erst 23-jährigen Physikers, der unsere Vorstellung der Welt in Folge gehörig auf den Kopf und auf ein neues Fundament stellen sollte. Wenn wir heute Technik wie Computer, Laser oder Solarzellen selbstverständlich nutzen, die EU gerade eine neue Strategie gestartet und einen "Quantum-Act" für 2026 angekündigt hat und die UNESCO ein Jubiläumsjahr der Quantenphysik feiert, ist Werner Heisenbergs vor 100 Jahren erschienene Arbeit einer der zentralen Schlüssel. Seine Matrizenmechanik markiert den Beginn der Quantenmechanik.

Es war die Zeit der irritierenden Nachrichten aus der Welt der Wissenschaft und eine Gruppe Forscher Mitte 20, die "jungen Wilden" genannt, erschütterten die Weltbilder. Allen voran der deutsche Physiker Werner Heisenberg mit dem mathematischen Fundament "Über die quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen" vom Juli 1925, das er mit seinen Göttinger Kollegen Max Born und Pascual Jordan in nur wenigen Wochen zu einer widerspruchsfreien Quantenmechanik weiterentwickelte - die, wie die gesamte paradoxe, rätselhafte Mikro-Welt, die sich in dieser Zeit auftat, nicht von allen gutheißen wurde. Als Albert Einstein die im September 1925 erschienene Arbeit las, kommentiert er: "Heisenberg hat ein großes Quanten-Ei gelegt. In Göttingen glauben sie daran. Ich nicht."

Wenige Monate später formulierte der Österreicher Erwin Schrödinger seine Wellenmechanik, doch heute ist Heisenbergs Matrizenmechanik die Basis von Quantencomputern und Quantenkryptographie. In die Physikgeschichte ging Heisenberg, der mit 25 promoviert und mit 28 bereits Professor war, mit seiner 1927 aufgestellten Unschärferelation ein, die besagt, dass man nicht alle Eigenschaften von Quantenteilchen gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit bestimmen kann - und große, auch philosophische Fragen nach dem Verhältnis von Wirklichkeit, Beobachtung und Wahrnehmung aufwirft: Welche Rolle spielt ein Beobachter für die Welt?

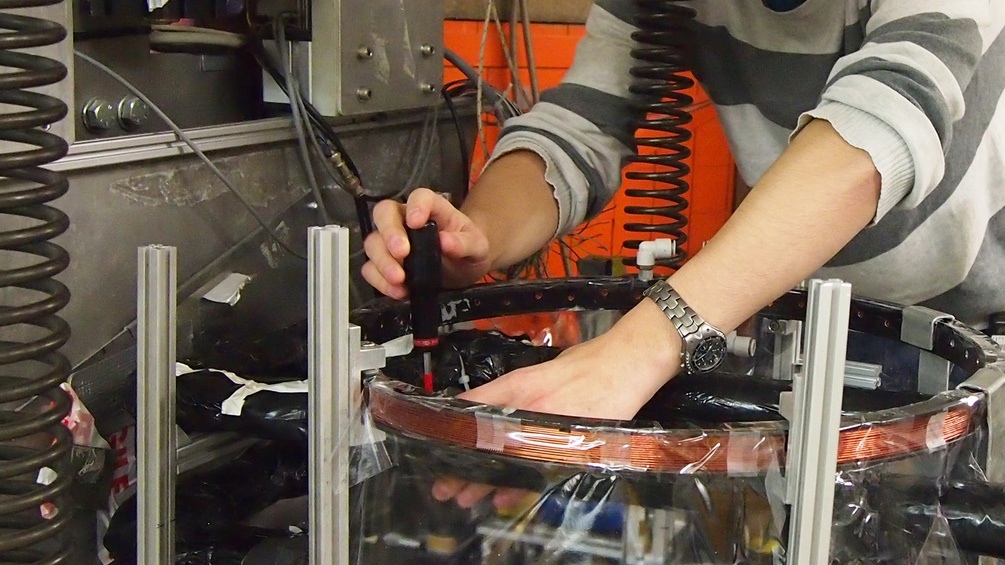

Die Grundsätze von Heisenbergs Unschärferelation werden noch heute intensiv diskutiert und beforscht, unter anderem am Atominstitut der Technischen Universität Wien von Stephan Sponar und seiner Arbeitsgruppe. Mit 1. Juli hat Stephan Sponar ein neues, FWF-gefördertes Forschungsprojekt gestartet, in dem er "Unschärferelationen und Aspekte des Makrorealismus in der Neutronenoptik" untersucht.

Die Natur ist auch ohne Messung unscharf, hat Stephan Sponar in Experimenten herausgefunden, denn in der Quantenphysik ist das Teilchen kein punktförmiges Objekt, sondern eine Welle.

Für weltweite Schlagzeilen und großes Prestige in der Wissenschaft sorgte eine Arbeit von 2014, an der Stephan Sponar ebenfalls beteiligt war: Den Forschern war es mit Hilfe von Neutronen gelungen, Teilchen von ihren Eigenschaften räumlich zu trennen und somit ein weiteres quantenmechanisches Phänomen zu beweisen. Sie erschufen eine "Quanten-Grinsekatze", die, wie die Samtpfote in Lewis Carrolls' "Alice im Wunderland" verschwinden kann - und ihr Grinsen bleibt zurück.

Im vergangenen Jahr konnte Stephan Sponar in der Streitfrage, ob nicht vielleicht doch eine begreifbarere Theorie existieren könnte, die das rätselhafte Verhalten von Quantenobjekten beschreibt, erneut mit Neutronen Messungen an der TU Wien zeigen: Ohne Quantentheorie geht es nicht.

Nach dem Start des Forschungsprojekts zu Monatsbeginn hat Stephan Sponar nun Zeit, ins Punkt-eins-Studio zu kommen und von seiner Arbeit an Österreichs einzigem Kernreaktor im Wiener Prater sowie dem TU-Forschungsplatz in Grenoble zu erzählen, von Neutronen und der Erforschung fundamentaler Phänomene und Paradoxien der Quantenmechanik, dem Realismus in der Physik und den Regeln der Natur, "die tatsächlich so seltsam ist, wie die Quantentheorie behauptet".

Diskutieren Sie mit, stellen Sie Ihre Fragen, sei es zu grundlegenden Themen der Quantenmechanik wie der Verschränkung - der "spukhaften Fernwirkung", zu Unschärferelationen (man kennt heute mehrere) oder zum Verhältnis zwischen der paradoxen Mikrowelt und den gewohnten Regeln der Makrowelt: Sie erreichen uns kostenfrei aus ganz Österreich unter 0800 22 69 79 oder per an punkteins(at)orf.at

Sendereihe

Gestaltung

- Barbara Zeithammer

Playlist

Urheber/Urheberin: Duke Ellington

Titel: In a sentimental mood / instr.

Solist/Solistin: Duke Ellington/Piano m.Begl.

Ausführender/Ausführende: John Coltrane/Tenorsaxophon

Ausführender/Ausführende: Aaron Bell/Bass

Ausführender/Ausführende: Elvin Jones/Drums

Länge: 04:16 min

Label: GRP Impulse

Komponist/Komponistin: Damon Albarn

Textdichter/Textdichterin, Textquelle: Moira Buffini/Text, Buch

Vorlage: Lewis Carroll/1832-1898

3. Fabulous / Cheshire Cat

Gesamttitel: Alice in Wonderland

Ausführende: Original Cast (National Theatre, London)

Leitung: Kevin Amos

Solist/Solistin: Carly Bawden/Alice

Solist/Solistin: Lois Chimimba/Aly

Solist/Solistin: Hal Fowler/MC (Cheshire Cat, Caterpillar)

Solist/Solistin: Golda Rosheuvel/Bianca

Solist/Solistin: Paul Hilton/Matt

Solist/Solistin: Whitney White/Dinah

Solist/Solistin: Abigail Rose/Kitty

Solist/Solistin: Stephanie Rojas/Mary Ann

Solist/Solistin: Joshua Lacey/White Rabbit

Solist/Solistin: Anna Francolini/Ms Manxome

Solist/Solistin: Enyi Okoronkwo/Luke Laprel

Solist/Solistin: Adrian Grove/Mr King

Solist/Solistin: Sam Archer/Dum

Solist/Solistin: Leon Cooke/Dee

Solist/Solistin: Ed Wade/Mouse, Kieran

Solist/Solistin: Daisy Maywood/Humpty

Solist/Solistin: Ivan de Freitas/Dodo

Solist/Solistin: Cydney Uffindell-Phillips/Mock Turtle

Solist/Solistin: Nadine Cox/WPC Rook

Länge: 03:16 min

Label: Parlophone / Warner

Komponist/Komponistin: Allee Willis

Komponist/Komponistin: Danny Sembello

Titel: Neutron Dance

Ausführender/Ausführende: Pointer Sisters

Länge: 04:15 min

Label: BMG