Zeichen und Symbole

Helvetica

Die "Heveltica" kennt jeder. Dafür muss man kein Nummernkonto besitzen, kein Eidgenosse sein und nicht in die Schweiz fahren. Die "Helvetica" sieht man, wenn man den Computer hochfährt - wenn auch meist in Form eines Klons namens Arial.

8. April 2017, 21:58

"Formal betrachtet ist sie ein Übel, eine Schrift für Leute ohne jegliche ästhetische Ansprüche; kultur- und konturlos, furchtbar hässlich, ohne spezifische Qualität. Schlecht gedacht, übel gemacht, eine Schweineschrift", fällt der Schweizer Gestalter Cornel Windlin sein Urteil über die Arial.

Er gründete in Zürich "lineto, eine Plattform, die verschiedene, unabhängige Designer verbindet", und machte durch seine Arbeiten für das Tate Museum in London, das Kunsthaus Zürich, Vitra und Mitsubishi auf sich aufmerksam.

Eine Schrift ihrer Zeit

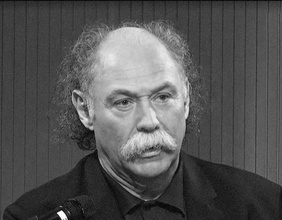

Die Helvetica sei eine Schrift ihrer Zeit, sagt Erik Spiekermann, Mitbegründer der Firma "Metadesign" und des Schriftversandhauses "Fontshop", der seine Arbeitsgemeinschaft "United Designers Network" nennt. "Sie sah so aus, wie man sich damals die Welt vorstellte: schön, praktisch, ohne Eigenschaften, ohne Reiz, ohne Ablenkung".

Die Helvetica erinnere ihn an die 50er Jahre, an sozialen Wohnungsbau und Nierentische. Internationale Organisationen setzten auf die Helvetica, weil sie aus einem neutralen Land stammt, das noch dazu als Musterbeispiel für die friedliche Koexistenz verschiedener Sprachen und Kulturen herangezogen wurde. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges gab man sich gerne unparteiisch - vor allem auf internationalem Parkett.

Der Name täuscht

Als aus der Haas-Grotesk 1961 die Helvetica wurde, versprach selbst der Name alle dafür notwendigen Merkmale. Als das sowjetische Handelsministerium ein wenig westliches Make up für seine Auslandspublikationen brauchte, griff es zur Helvetica. Als die New Yorker Stadtreinigung eine Imagekorrektur nötig hatte, verordnete man ihr ebenfalls die Helvetica.

Dabei war die gepriesene Neutralität nicht mehr als eine Mogelpackung. Die Umbenennung in Helvetica fiel keinem Schweizer ein, sondern einer deutschen Firma: der Frankfurter Stempel AG, die sie auch zur Schriftfamilie ausbaute.

Begradigt und abgeschliffen

"Die Schweizer", so Erik Spiekermann "haben damals alles genommen, was sich bereits in den Setzkästen des Bauhauses in Dessau und Weimar befand. Sie haben es vom Zierrat befreit, abgeschliffen, begradigt, sauber gemacht, und dann damit den Wahnsinnserfolg gehabt. Es ist so als ob man ein Hemd nimmt, alle Abnäher entfernt und daraus ein T-Shirt macht, an dem nichts überflüssig ist. Ihren internationalen Erfolg verdankt die Helvetica weder den Schweizern noch den Deutschen, sondern den Engländern, Amerikanern und Computerfirmen wie Adobe, Apple und Microsoft."

Symbole statt Buchstaben

Offen bleibt, welche Schrift die Nachfolge von Helvetica und ihrer Klons antreten kann. Vorstellbar wäre aber auch, dass in Zukunft nicht Buchstaben, sondern Symbole zur internationalen Verständigung beitragen.

Zumindest für die persönliche Kommunikation wie auch für finanzielle Transaktionen könnte sich der amerikanische Informationsdesigner Aaron Marcus eine derartige Schriftkultur vorstellen und er verweist auf die mobile Kommunikation.

Hör-Tipp

Radiokolleg, Dienstag, 2. Mai bis Donnerstag, 4. Mai 2006, 9:30 Uhr

Download-Tipp

Ö1 Club-DownloadabonnentInnen können die Sendereihe "Radiokolleg" (mit Ausnahme der "Musikviertelstunde") gesammelt jeweils am Donnerstag nach Ende der Ausstrahlung im Download-Bereich herunterladen.