Neue Essays zur Stadt im Aufbruch

Shanghai - Architecture & Urbanism

Die rasante Stadtentwicklung Shanghais seit den frühen 1990er Jahren weist architektonische Superlativen von den höchsten Gebäuden bis zu den längsten Brücken der Welt auf. Rowes und Sengs Essayband gibt einen interessanten Überblick zu den großen Veränderungen.

8. April 2017, 21:58

Der erste der insgesamt neun hervorragenden Essays in dem Band "Shanghai - Architecture & Urbanism for Modern China" ist den globalen, sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen gewidmet, unter denen eine Megapolis wie Shanghai überhaupt bestehen und weiter expandieren kann. Verfasst ist er von einer Frau, die die Entwicklung der Weltmetropolen schon seit den 80er Jahren verfolgt und beleuchtet: Saskia Sassen, eine Soziologin der Universität Chikago, die sich mit Themen wie globale Netzwerke, verlinkte Städte und De-Nationalisierungs-Tendenzen in Ökonomie und Politik im digitalen Zeitalter beschäftigt. In Shanghai ist sie damit natürlich an der richtigen Stelle.

Kapital-, Handels-, Informations- und Menschenflüsse sind -weltweit - im stetigen Steigen begriffen. Diese multiplen Flüsse und Transaktionen produzieren eine Art weltumspannenden Raum, der seine Anker in Städten hat, die die Nationalstaaten umschiffen.

Faktor Mensch

Das schreibt Sassen - frei übersetzt - in ihrem Beitrag, der nicht nur die Situation Shanghais beschreibt, sondern, weil auch nicht anders möglich, viele andere Metropolen der Erde mit einbezieht: London, Tokio, Bombay, Sydney, Singapur, Hongkong, Frankfurt und andere.

Der springende Punkt ist der Faktor Mensch, der auch in einer immer virtuelleren Welt mit immer mehr globalisierten Strukturen, in der ganze Märkte interkontinental verflochten werden, nicht wegzudenken sei. Irgend jemand muss ja auch die Computer an den Welt-Börsen füttern und interpretieren, irgendjemand muss die aberdutzenden Hochhäuser in den Metropolen - wie Shanghai - bauen, Maschinen bedienen. Oder eben bewohnen. Etcetera.

"Nationale Aufgabe"

Lange Zeit wiesen weder Shanghai oder Moskau die immer wieder als Wesensmerkmale von Weltstädten hervorgehobenen internationalen Verflechtungen auf. Sie hatten keine Hauptquartiere transnationaler Konzerne, waren keine internationalen Finanz- und Kapitalzentren oder globale Informations- und Kommunikationszentren, keine Zentren internationaler und überregionaler Dienstleistungen, waren weder Sitz internationaler Behörden, noch globale Steuerungszentralen von Produktionsprozessen.

Doch das ändert sich Schritt für Schritt, seit Deng Xiao Ping 1989 Shanghai zur nationalen Aufgabe erklärt hat, weil er ein Wiedergutmach-Projekt für die Vorkommnisse am Tiananmen-Platz brauchte. Bis zum Jahr 2010 - da macht die EXPO in der Metropole halt - wird wohl auch Shanghai zu den Global-Citys gehören.

Die Expo 2010

Schon vor zwei Jahren war von einer gloriosen Zukunft auf Plakaten zu lesen. Die Shanghaier werden sie mit eisernem Willen und ameisenhafter Quirligkeit betreten. Nur die kurze Darstellung im Buch des EXPO-Geländes und zu beiden Seiten des Flusses, in unmittelbarer Zentrumsnähe sozusagen, lassen Gigantisches erwarten. Man nimmt sich lediglich fünf Jahre Zeit, um den französischen Masterplan umzusetzen. Die zeitlichen Dimensionen sind in China andere.

Neue Skyline

Das Buch greift alle Aspekte auf und belegt sie mit stadtplanerischen, stadtentwicklerischen und architektonischen Beispielen, derer es in Shanghai Hunderte, ja Tausende gibt. Allein das neue Shanghai, östlich des Huangpu-Flusses, der die Stadt teilt, Pudong, bis hinaus ans Jangtse-Delta, bedürfte einer eigenen Publikation. Dort entstand auf mehreren hundert Quadratkilometern in den letzten zehn Jahren bereits jene neue Skyline, die wir aus den Medien kennen.

Wanderarbeiter am Bau

Auch Siegfried Wu, Generalplaner von Pudong, ist in dem neuen Buch mit einem Beitrag vertreten und schreibt über die Wohnbauentwicklung der Stadt in Bezug auf die ökonomischen Voraussetzungen und die Bevölkerungsstruktur. Zurzeit zählt Shanghai rund 17 Millionen Einwohner, mehr als 2 Millionen leben bereits in der neuen Reißbrettstadt Pudong. Rechnet man die Millionen ständig in der Stadt anwesenden Wanderarbeiter aus allen Provinzen Chinas dazu, die das neue, prosperierende Shanghai erbauen, sind es an die 20 Millionen.

Vorwärts in die Zukunft

Pudong wurde vom Reisfeld zur Reißbrettstadt. Mitten im bäuerlich-dörflichen Niemandsland. Der Finanzbezirk Luziajzu, gegenüber der berühmten Flaniermeile "Bund" aus den goldenen 30er Jahren, als man Shanghai die "Perle des Ostens" nannte, boomt bereits. Mehrere Dutzend internationale Banken und Firmen haben sich in den letzten Jahren hier niedergelassen. Dazu kommen ein ungeheurer Fernsehturm und Shopping Malls, Kongresszentren und Wolkenkratzer, die in ihrer Formensprache neue Standards setzten. Und bald wird hier auch das höchste Gebäude der Welt stehen, der World Financial Tower, ebenfalls im Buch mit einer Projektdarstellung vertreten. Ein unglaublicher Wolkenkratzer.

Chinas Zentrum für Handel

Seit der Öffnung zu einem modernen China 1842 dient Shanghai als Chinas Zentrum für Handel und als Inkubator für Modernität. Eine lange Tradition chinesischer und auch internationaler Literatur beschreibt Shanghai als die Stadt der schattigen Romantik und der schonungslosen Energie.

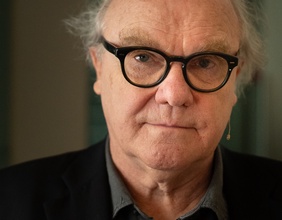

Das schreiben die Herausgeber des Bandes, der Architekt Seng Kuan von der Harvard University und der Architekturprofessor und gewichtige amerikanische Publizist Peter G. Rowe. Jeder der beiden hat einen der neun Essays geschrieben; ersterer über das Image der Metropole Shanghai unter Einbeziehung der historischen Perspektive, zweiterer einen Text mit dem Titel "Von der Entbehrung zur Bedeutsamkeit - Shanghais rapide Gesundung".

Politik und Geschichte

Aber auch sonst nur gewichtige Autoren, die etwa darüber schreiben, wie man an der Shanghaier Skyline Politik und Geschichte ablesen kann. Ein weiterer Beitrag handelt davon, mit welchem Zukunftsglauben und Euphorie man in Shanghai Geschichte machen will. Der amerikanische Architekturprofessor Jeffrey W. Cody von der Architekturfakultät der Universität Hongkong mit einem Beitrag, den er "Architectural Dialogues about space, Place and Face" betitelt.

An der Waterfront

Die bedeutende, französische Sozialwissenschaftlerin und Publizistin Marie Claire Bergère ist ebenfalls mit einem Text vertreten. Titel: "Shanghai's urban Development: A Remake?"

Die atemberaubenden Pläne von Shanghais Waterfront, die der Welt ein neues Gesicht zeigen wird, der Umgang mit dem öffentlichen Raum, ergänzt mit zahlreichen Close-Ups auf sehr viel wichtige Architektur in Shanghai - gebaut oder bald gebaut; etwa das Grand Theatre, das Pudong Museum und Archiv, das Jin Mao Building, der Century Park, das Museum der Wissenschaft und Technologie; all das ist in dem Band "Shanghai - Architecture & Urbanism for Modern China" zu finden.

Service

Peter G. Rowe, Seng Kuan, "Shanghai - Architecture & Urbanism for Modern China", Prestel Verlag