Grundrechte in der digitalen Welt

Digitale Spuren im Internet

Das Internet ist ein einziges Datenlager. Fast jeder Klick, den wir in scheinbarer Intimität von daheim aus machen, lagert in irgendwelchen Datendepots und verrät, was wir zu einem bestimmten Zeitpunkt x wollten, suchten, ablehnten.

8. April 2017, 21:58

Als größte Daten-Krake im Netz gilt Google. Die Suchmaschine hat von Beginn an alle Suchanfragen protokolliert - beginnend bei der IP-Adresse: Das ist jener elektronische Zahlencode, den häufig nur der Internetprovider kennt, der die User aber eindeutig identifiziert. 80 Millionen Gigabyte Daten hat Google so bereits gesammelt, aus denen sich unschätzbar wertvolle kommerzielle Daten ableiten lassen.

In Hinkunft, so heißt es bei Google, wolle man die Suchanfragen nur mehr 18 Monate lang protokollieren. Aber, wie Viktor Mayer-Schönberger, Internet-Rechtsexperte an der Harvard University und der "European School of Management and Technology“ beim Ars Electronica Symposium über "Grundrechte in der digitalen Welt“ sagte: Google vergisst nicht. Und das gilt auch für andere Systeme: Flugreservierungssysteme, von denen es weltweit nur eine Handvoll gibt, merken sich alle Anfragen, auch wenn sie nicht zur Buchung führen. Und auch wer bei Amazon einkauft, weiß, dass dort eine Art Einkaufsprofil über ihn erstellt wird.

Sorgloser Umgang mit Daten

Das Netz weiß deshalb häufig mehr über uns als wir selber, weil wir Dinge aus unserer Vergangenheit einfach vergessen. Vor allem Jüngere, die mit dem Netz aufgewachsen sind, gehen oft sehr sorglos mit ihren Daten um: Da werden hemmungslos kompromittierende Fotos auf Websites hochgeladen und damit weltweit verfügbar.

Dieser Medienexhibitionismus hat sich im Falle von Stacy Snyder gerächt: Sie stellte ein an und für sich harmloses Foto einer Kostümparty auf MySpace. Es zeigte sie mit Piratenmütze aus einem Plastikbecher trinkend. Untertitel: "Betrunkener Pirat“. Die Universität verweigerte ihr daraufhin ein Abschlusszeugnis. Begründung: Sie verführe junge Leute zum Trinken. Snyder arbeitet derzeit als Kindermädchen.

Die Vorratsdatenspeicherung

Auch die Begehrlichkeit des Staates nach Daten über seine Bürger steigt. Derzeit steht - einer EU-Richtlinie folgend - ein Entwurf für die so genannte Vorratsdatenspeicherung kurz davor, Gesetz zu werden. Eine solche Auslagerung von Daten wird auch bei der geplanten Vorratsdatenspeicherung stattfinden. Sie soll offiziell beim Kampf gegen den Terror und die organisierte Kriminalität helfen.

Telekom-Betreiber werden durch das Gesetz verpflichtet, alle Verbindungsdaten - also wer wann wo mit wem telefoniert hat - mindestens sechs Monate lang aufzuzeichnen und auf gerichtliche Anordnung zugänglich zu machen. In gewisser Weise steht der Bürger damit unter Generalverdacht. Grundrechte, die als "Abwehrrechte“ des Bürgers gegen den Staat gedacht waren, werden damit zum Teil ausgehebelt. Für Susanne Reindl-Krauskopf vom Institut für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Wien markiert diese Vorratsdatenspeicherung deshalb eine markante Änderung im Umgang mit bürgerlichen Grundrechten. Wohl auch aus diesem Grund hat die "Liga für Menschenrechte“ die aktuelle Ausgabe ihrer Zeitschrift "Liga“ dem Thema "Grundrechte in der digitalen Welt“ gewidmet.

Österreich strenger als EU-Richtlinie

Laut EU-Richtlinie sollen die Behörden nur dann auf die gespeicherten Daten zugreifen können, wenn es um Verbrechen geht, die mit mehr als drei Jahren Haft bestraft werden. Das betrifft vor allem terroristische Aktivitäten, organisierte Kriminalität und Verbrechen gegen Leib und Leben.

Österreich hingegen setzt in seinem Entwurf die Grenze weit niedriger an - es sind auch Delikte mit einem Strafrahmen bis zu einem Jahr im Entwurf enthalten. Kritiker pochen auf die Verhältnismäßigkeit und merken an, dass mit dem Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung auch Bigamisten via Telekom-Daten ausgeforscht werden können. Was vom ursprünglichen Zweck: Kampf gegen Terrorismus, Cybercrime und organisierte Kriminalität weit entfernt liegt.

Eine Regelung für Internet-Verbindungsdaten ist übrigens noch nicht im österreichischen Entwurf enthalten. Damit dürfen sich die EU-Staaten noch bis 2009 Zeit lassen.

Wenn die Vergangenheit zur Gegenwart wird

Dass es viele offene Fragen im Entwurf gibt, zeigen die 90, zum Teil sehr kritischen, Stellungnahmen, die zum Entwurf abgeliefert. So ist noch nicht geklärt, wer unter welchen Voraussetzungen von privater Seite auf die Verbindungs-Daten zugreifen kann - sie liegen ja beim Telekom-Betrieb und könnten bei entsprechender Auswertung auch viele ökonomisch interessante Facetten einer Person preisgeben - wie der Verein Quintessenz in seiner Stellungnahme zum Entwurf skizziert:

Digitale Spuren, die wir vor langer Zeit hinterlassen haben, sind meist nur Schnappschüsse aus der Vergangenheit. Weil aber die digitale Welt nicht vergessen kann, wird die Vergangenheit zu einer ständigen Gegenwart, obwohl unser Leben weiter gegangen ist. Viktor Mayer-Schönberger plädiert deshalb für eine neue Kultur des Vergessens. Da dies in der digitalen Welt aber nicht so einfach ist, wünscht er sich Daten mit Ablaufdatum - nach dem Vorbild von Milch und Joghurt, denn auch Daten könnten schlecht werden.

Hör-Tipp

Matrix, Sonntag, 9. September 2007, 22:30 Uhr

Veranstaltungs-Tipps

Ars Electronica, Mittwoch, 5. September bis Dienstag, 11. September 2007, verschiedene Veranstaltungsorte

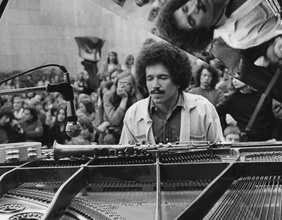

Zum ersten Mal ist Ö1 mit seinem neuen "Mobilen Ö1 Atelier" bei der "Ars Electronica 2007" präsent.

Mehr dazu im Ö1 Kulturkalender

Links

quintessenz.at - Vorratsdatenspeicherung

Liga für Menschenrechte

Viktor Mayer-Schönberger

Ars Electronica - Programm

fm4.ORF.at - Ars Electronica

futurezone.ORF.at