Computer kommunizieren mit

Studien zur nächsten Gesellschaft

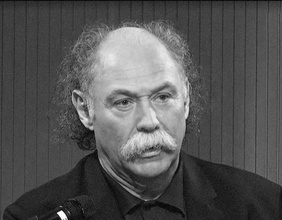

Dirk Baecker gehört zu den einflussreichsten deutschen Soziologen der Gegenwart. In seinem neuen Buch stellt er die These auf, dass die Computerisierung unsere Welt in einer Weise verändern wird, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können.

8. April 2017, 21:58

Dirk Baecker ist vom Fach her Soziologe, aber seine Forschungsgebiete umfassen auch Nationalökonomie und Wirtschaftsethik. Baecker gehört zu den prominenten Schülern von Niklas Luhmann - ein Soziologe wiederum, dem man nicht einseitiges Denken nachsagen könnte. Und so ist auch Baecker für Themen der Philosophie und der Mathematik offen. Seit 2007 lehrt Dirk Baecker an der Zeppelin University in Friedrichshafen.

Münze mit zwei Seiten

In den "Studien zur nächsten Gesellschaft" nimmt sich Baecker viele Bereiche wie global agierende Unternehmen, Familie, Politik und Bildungseinrichtungen vor und bestimmt ihren Agitationsradius nach einer Idee des britischen Mathematikers George Spencer-Brown. Handeln in der Zukunft hat demnach die Form einer Münze mit zwei Seiten: Die eine Seite markiert etwas Bestimmtes und Bestimmbares. Die andere führt das Unbestimmte mit sich. Das heißt aber auch, dass jede Kulturform, Wirtschaftsform, politische wie gesellschaftliche Form etwas Unbestimmtes, Unbekanntes mit sich führt. Dirk Baecker bestimmt die neue Gesellschaft vor allem als "Computergesellschaft". Und da kommt sehr viel Unbestimmbares zum Vorschein.

Der Rechner kommuniziert mit, indem seine Datenverwaltung, seine Suchprogramme, seine Webseitendarstellungen, seine Expertensysteme mit Algorithmen unterlegt werden, die wir weder bewusst noch sozial durchschauen. Das heißt, der Computer kommuniziert mit, ohne dass wir ihm ein "Denken" oder "Wahrnehmen" unterstellen können, wie wir es unter den Menschen gewohnt sind.

Das heißt, dass bei jedem unserer Denk- und Arbeitsvorgängen, die unmittelbar oder vielleicht auch mittelbar mit dem Computer zu tun haben, das Unbestimmte mitläuft. Und das hat doch Konsequenzen?! "Ja, das hat Konsequenzen, dass man sich ausdenken muss, wie man mit diesem Unbestimmten umgehen könne kann, ohne es kontrollieren zu können", so Baecker im Gespräch. "Beispiel dafür wiederum: Der Arzt, der am Krankenbett steht und sich dabei von einem Diagnosecomputer helfen lässt, eine Diagnose zu stellen. Das heißt, er ist gezwungen, auf die Diagnose des Computers einzugehen – in Klammern gesagt: Ärzte wehren sich bis heute mit Händen und Füßen dagegen, diesen Computer am Krankenbett auftauchen zu lassen, aus genau diesen Gründen, Klammer zu."

Kriege zur Klärung von Problemen

Diese "Kurztaktung" des Verhaltens, wie es Baecker nennt, bei dem das Unbestimmte die bestimmte Entscheidung wie ein Fuchs das Kaninchen vor sich her treibt, kann aber auch zu Resignation und Isolation führen. Die Geschichte sagt es einem: Immer dann, wenn die politischen, gesellschaftlichen ökonomischen Sachverhalte undurchschaubar werden, bieten sich Kriege als eindeutige Klärung von Problemen an. Und so hat man beim Lesen von Baeckers Buch das Gefühl, dass er die Zunahme von Kriegen im 21. Jahrhundert für möglich hält.

"Zunächst glaube ich nicht, dass ich gesagt habe, dass die Kriege zunehmen werden", wehrt sich Baecker. "Ich habe nur gesagt, dass der Krieg normal war und normal bleibt. Dass der Krieg vermutlich nach allem, was man weiß - und wir wissen erstaunlich wenig nach wie vor über die Dynamik des Ausbrechens von Kriegen, so viel uns auch die Historiker berichten - dass der Krieg immer dann, wenn in der Gesellschaft, auf einem nationalen Niveau oder auf einem weltgesellschaftlichen Niveau, Positionen entstehen, die von anderen Positionen isoliert sind, das heißt, die keine Möglichkeit haben, sich an einem bestimmten kommunikativen Geschehen zu beteiligen, dass dann der Krieg deswegen wahrscheinlich ist, weil der Krieg einer der wenigen Möglichkeiten ist, aus einer Isolation auszubrechen."

Die humanistische Selbstüberschätzung ablegen

Ganz am Schluss von Baeckers Buch ist allerdings die neue, zukünftige Gesellschaft bevölkert von Robotern, Avataren, Cyborgs und Hybriden - wenn nicht, wie Baecker schreibt:

...von jenen robusten Organismen, die nach der atomaren Katastrophe die Erde beleben und die uns jetzt schon aus einer Zukunft zuwinken, aus der wir zurückschauen können auf eine Vergangenheit, in der es noch Menschen gab.

Ist aber diese Prognose in all der Ungewissheit, die uns umgibt, gewiss? "Nein, natürlich nicht", gibt Baecker zu. "Keine Prognose ist gewiss, weil Prognosen es mit einer unbekannten Zukunft zu tun haben. (...) Es geht ja um nichts anderes als um eine fiktive, entweder aus der Zukunft oder - das ist genau so fiktiv - aus der Vergangenheit schauende Perspektive auf die Gegenwart, um Optionen des Verhaltens, Optionen bestimmter Entscheidungen - was wollen wir, was wollen wir nicht; was können wir, was können wir nicht? - deutlich zu machen. Und da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, finde ich, dass die humanistische Selbstüberschätzung, die wir seit der Renaissance an den Tag gelegt haben, davon auszugehen, dass die Welt von Menschen bevölkert ist und dass alles andere irgendwie und irgendwo uns dienstbar gemacht werden kann, dass wir damit an ein Ende geraten sind."

Hör-Tipp

Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr

Buch-Tipp

Dirk Baecker, "Studien zur nächsten Gesellschaft", Suhrkamp Verlag