Getrieben von Instinkten

Animal Spirits

Das ökonomische Handeln des Menschen, sagen George Akerlof und Robert Shiller in ihrem neuen Buch, sei nicht nur geprägt von rationaler Abwägung, sondern auch von Emotionen und Instinkten. Und von denen hänge auch das Wirtschaftsgeschehen ab.

8. April 2017, 21:58

In den letzten 30 Jahren hatte man die Große Depression verdrängt gehabt. Heute erinnert man sich wieder öfter an 1929 und die Folgen. Ist eine Wiederkehr von Massenarbeitslosigkeit und Verelendung heute wieder denkbar? George Akerlof und Robert Shiller antworten mit einem klaren "Ja", denn die Lehren aus der Weltwirtschaftskrise seien leichtfertig vergessen worden.

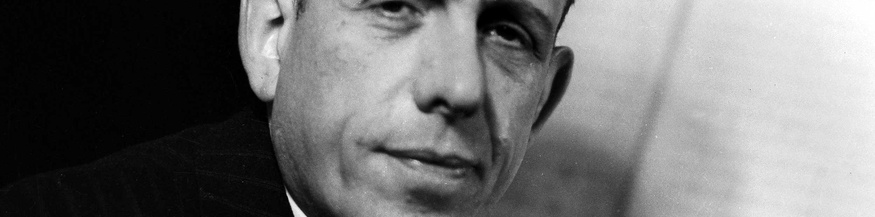

Die Konzepte des britischen Ökonomen John Maynard Keynes fanden gegen Ende der Großen Depression Gehör: Regierungen sollten Geld ausgeben, durchaus auch geliehenes, um Arbeitslose wieder in Lohn und Brot bringen zu können. Jenseits dieser wohlbekannten Idee des so genannten "deficit spending" habe John Maynard Keynes aber eine noch viel wichtigere, aber unbeachtete Botschaft an die Welt gesandt, so Akerlof und Shiller.

Keynes war der Meinung, dass ökonomisches Handeln großteils von rationalen ökonomischen Motiven bestimmt wird, setzte dem aber entgegen, dass er häufig von Instinkten beeinflusst wird, den von ihm so genannten Animal Spirits. Nach Keynes' Auffassung sind die Animal Spirits die wichtigste Ursache für Schwankungen der Konjunktur und für unfreiwillige Arbeitslosigkeit.

Ein "glückliches Zuhause"

Die animalischen Triebe, Emotionen und Instinkte im Zaum zu halten, lernen Kinder von ihren Eltern, Großeltern und Kindergärtnern. Zu Keynes' Zeiten nur von den Eltern. Die Eltern nämlich sind seiner Meinung nach dafür verantwortlich, ein "glückliches Zuhause" zu schaffen, das dem Kind Freiheit gibt und es zugleich vor seinen Animal Spirits schützt.

Dieses glückliche Zuhause entspricht genau Keynes' Standpunkt in Bezug auf die angemessene Rolle des Staates - dem wir uns im Übrigen anschließen.

Die Animal Spirits haben, so George Akerlof und Robert Shiller, fünf verschiedene Ausdrucksformen, unter ihnen Vertrauen, Fairness, Korruption und unmoralisches Verhalten, und würden unsere Entscheidungen - auch die ökonomischen - beeinflussen.

Die Sache mit dem Vertrauen

Immer dann, wenn in der Wirtschaft eine Rezession einsetzt, lesen wir in den Zeitungen und sagen uns die Experten, dass es notwendig sei, "das Vertrauen wiederherzustellen".

Das Vertrauen aber, so George Akerlof, Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2001, und Robert Shiller, Yale-Professor und Immobilienmarktexperte, das Vertrauen sei nicht rational begründbar, wie die klassische ökonomische Theorie behauptet. In guten Zeiten setzen die Menschen Vertrauen in die zukünftigen Entwicklungen und treffen beispielsweise Investitionsentscheidungen.

Ihr Instinkt sagt ihnen, dass sie Erfolg haben werden. Sie stellen ihren Argwohn hintan. Die Vermögenswerte sind hoch und tendieren womöglich aufwärts. Solange das Vertrauen anhält, bleibt die Impulsivität des Handelns verborgen. Wenn aber das Vertrauen schwindet, setzt die Ebbe ein, und die Blöße der Entscheidung tritt zutage. Vertrauen hängt alleine von rationalen Vorhersagen ab. Maßgeblich sind in erster Linie unsere Animal Spirits.

Fairer Tausch

Nach dem Vertrauen kommt die Fairness, die man vielleicht besser als "Gerechtigkeitssinn" beschreiben kann. Gerechtigkeitssinn etwa in Bezug auf die Entlohnung, die Aufteilung des Gewinns oder den Ausgang eines Geschäfts.

Wenn in die Bewertung eines Tauschgeschäfts subjektive Elemente einfließen, beispielsweise Liebenswürdigkeit und Gesten der Erkenntlichkeit, gelangen wir zu einer Theorie des fairen Tauschs. Die Dankbarkeit, die die Laien zum Ausdruck bringen, wenn sie mit den Experten in einen Austausch treten, führt dazu, dass die Transaktion fair wird.

Dass der Mensch, an sich ein rationales Wesen, mitunter ein einfältiges Herdentier ist, erklären George Akerlof und Robert Shiller zur zentralen Aussage ihres Buchs und implizieren damit, dass nicht so klar ist, was zu geschehen hat; dass weder die mittlerweile fast verstummten klassischen Ökonomen, noch die andersdenkenden Experten wissen, wie man die Wirtschaft steuern kann.

Nix is fix

Auch wenn Akerlof und Shiller sagen, dass der Staat den Markt jetzt stabilisieren muss, halten sie es für eine schwierige Aufgabe. "Nix is fix" lautet also das Motto des Buches. Fix ist jedenfalls, dass der Untertitel nicht wirklich hält, was er verspricht. Wäre auch illusorisch, mit Emotionen und Trieben etwas so Komplexes wie das Wirtschaftssystem erklären zu können.

Das Buch der beiden US-amerikanischen Wirtschaftskapazunder lohnt sich dennoch, gelesen zu werden. Ob aber durch das Bewusstwerden der Animal Spirits Vertrauensverlust, Ungerechtigkeiten und Paniken verhindert werden können, das sei dahin gestellt.

Hör-Tipp

Kontext, jeden Freitag, 9:05 Uhr

Buch-Tipp

George A. Akerlof, Robert J.Shiller, "Animal Spirits. Wie die Weltwirtschaft wirklich funktioniert", aus dem Englischen übersetzt von Ute Gräbner-Seißinger, Ingrid Proß-Gill und Doris Gertner, Campus Verlag

Link

Campus Verlag - Animal Spirits