Eröffnungs-Triller im Vergleich

Musikalische Rhapsodien

Ursprünglich war eine Rhapsodie ein von griechischen Wandersängern, den Rhapsoden, vorgetragenes Gedicht. "Rhaptein" bedeutete soviel wie "zusammennähen". Das Bruchstückhafte und Improvisatorische bleibt auch Wesenszug der musikalischen Rhapsodien.

8. April 2017, 21:58

NY Philharmonic, NBC Orchestra, Lincoln Jazz Orchestra

"American Rhapsody" lautete der ursprüngliche Arbeitstitel der berühmtesten Rhapsodie. Bruder Ira schlug den synästhetischen Titel "Rhapsody in Blue" vor, noch ganz unter dem Eindruck einer Ausstellung des Malers James McNeill Whistler, der seinen Werken gern Namen gab wie "Symphony in White" und "Arrangement in grey and black".

Der Beginn komponiert als Triller mit einem rasch aufsteigenden, aus 17 Noten bestehenden Lauf. Klarinettist Ross Gormann spielte die letzte Hälfte der Tonleiter während einer Probe als Glissando - das hörend, entschloss Georg Gershwin sich, diese Variante für die Partitur zu übernehmen. Bei der Premiere 1924 in New York spielte allerdings nicht Gorman, sondern Chester Hazlett den Klarinettenpart.

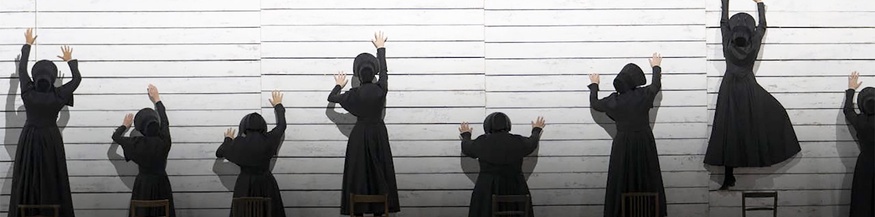

Experimentierfreude

Die "Rhapsody in Blue" war als "experiment in modern music" deklariert, ein Auftragswerk, geschrieben für den König des Jazz, Paul Whiteman und sein Jazzorchester. Bei der Uraufführung in der New Yorker Aeolian Hall am 12. Februar 1924 saßen Heifetz, Kreisler, Godowski, Mengelberg, Rachmaninow, Stokowski, Strawinsky, Damrosch und Jerome Kern im Saal.

Das Publikum schien wie elektrisiert, der Erfolg war unbeschreiblich, auch bei der Presse. Die "Rhapsody" setzte sich schlagartig durch - nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Der 26-jährige Gershwin, der Sohn russischer Einwanderer, wurde mit diesem Stück ein reicher Mann: Platten und Noten allein brachten ihm in zehn Jahren Tantiemen in der Höhe einer Viertelmillion Dollar ein - und als Paul Whiteman die "Rhapsody" in seinem Film "The King of Jazz" spielte, zahlte er Gershwin den enormen Betrag von 50.000 Dollar.

Orchestrierung nicht vom Komponisten

Der junge George Gershwin entwarf alle seine Werke am Klavier. Die Orchestrierung besorgten - wie bis heute am Broadway üblich - andere. Im Falle der "Rhapsody in Blue" war es Ferde Grofé, der hochbegabte Pianist und Arrangeur in Paul Whitemans Jazzorchester.

"In seiner Rhapsody in Blue bringt Gershwin ununterbrochen neue Themen. Das erinnert mich an eine Oper in Kurzfassung. Und wenn wir dann am Ende dieses 17-minüten Werkes angelangt sind, sind wir weitaus mehr Themen begegnet, als das Alphabet Buchstaben hat. Man wird geradezu 'bombardiert' mit Überraschungen und fesselnden Themen. Ich denke, die 'Rhapsody' wird deswegen immer zu den beliebtesten Musikstücken überhaupt gehören", sagt einer der von der Klassik kommt, aber selbst komponiert und improvisiert: der aus der Türkei gebürtige Fazil Say.

Spontane Klangrede

Ursprünglich war eine Rhapsodie ein von griechischen Wandersängern, den Rhapsoden, vorgetragenes Gedicht. Das Bruchstückhafte, Flüchtige und Improvisatorische bleiben auch Wesenszüge der musikalischen Rhapsodien. Und vor allem: das sprechende Element, die stete Präsenz des scheinbar Spontanen, die Meisterschaft der kleinen Brücken zwischen den Themen.

Arnold Schönberg bewunderte die "Rhapsody in Blue": "Der Eindruck ist der einer Improvisation mit all den Verdiensten und Nachteilen, die zu dieser Art des Schaffens gehören. Man könnte ihre Wirkung in dieser Hinsicht mit einer schwungvollen Rede vergleichen, die enttäuschen mag, wenn man sie liest und unter die Lupe nimmt - man vermisst, was so stark gerührt hat als man von der bezaubernden Persönlichkeit des Redners überwältigt wurde."

Interpretationsvergleich

Hören Sie in unserem Audio den berühmten Klarinettentriller zunächst in der Aufnahme des New York Philharmonic unter Kurt Masur, Solist: Fazil Say. Noch raffinierter, freier, "laid back", hoch entspannt klingt die Stelle in der fast auf den Tag genau 50 Jahre alten Aufnahme der New Yorker Kollegen, des NBC Orchestra von und mit Leonard Bernstein.

Die dritte Aufnahme unseres Audios, ebenfalls ein New Yorker Produkt, ist am entschiedensten jazzorientiert, sie beginnt frei im Klavier, fast chinesisch anmutend, viel rhythmischer Drive im Spiel von Marcus Roberts und den Musikern von St. Kuke's und dem Lincoln Jazz Orchestra.

Hör-Tipp

Ausgewählt, jeden Mittwoch, 10:05 Uhr

Übersicht

- Interpretationen