Re dei bassi

Ein Wunder-Bassist

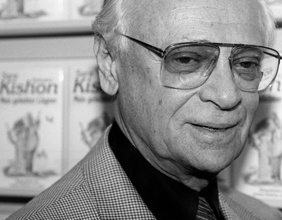

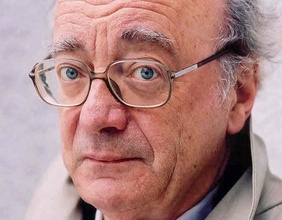

Wenn der Name Nicolai Ghiaurov fällt, bekommen Opernfans leuchtende Augen: Diese Ausstrahlung! Diese Haltung! Diese Stimme - unter Tausenden klang kein Zweiter wie er, der "König der Bässe" seiner Generation.

8. April 2017, 21:58

Ghiaurov in Gounods "Faust"

Fülle eines Sängerlebens: In gut 40 Jahren Karriere ließ Nicolai Ghiaurov die Paraderollen des legendären Fjodor Schaljapin wieder auferstehen, bis hin zu Massenets Don Quichotte. Er wetteiferte mit der ältesten auf Schellacks dokumentierten Bassisten-Generation als Marcel in Meyerbeers "Hugenotten", und in den besten Zeiten blieb ihm selbst der Escamillo mit seinen Bariton-Höhen nicht verschlossen.

Don Giovanni sang er unter Karajans, Klemperers, Giulinis Leitung; auf die Verdi-Könige, -Priester, -Würdenträger von Fiesco in "Simon Boccanegra" bis zum Attila war er weltweit abonniert. Vor allem aber sind die Erinnerungen an die "Lebensrollen" von Nicolai Ghiaurov noch heute, fünf Jahre nach seinem Tod, so präsent, als ob er sie gestern zum letzten Mal gesungen hätte: Boris Godunow in der Mussorgsky-Oper und König Philipp in Verdis "Don Carlos".

Spätestens ab 1965, dem Jahr seines Debüts in Herbert von Karajans Salzburger Breitwand-Inszenierung des "Boris", war Ghiaurov ein Weltstar, und es sagt viel aus, wenn von einem Sänger nach Jahren, Jahrzehnten gerade ein Moment, an dem es für die Figur an die Substanz geht, unvergesslich bleibt wie Philipps "Sie hat mich nie geliebt".

Ein "zweiter Schaljapin" werden

Es gibt Geschichten zu erzählen, vor allem aus Nicolai Ghiaurovs Anfangsjahren. Wie da einer als bulgarischer Mesners-Sohn, aus armen Verhältnissen kommt, als Knabensopran bewundert wird, danach aber aufs Singen vergisst, bis er beim Militär - er hatte sich dazwischen auf Geige, Klarinette, Trompete verlegt - einen Chor zu leiten bekommt und diesem Chor vorsingt - mit einer Stimme, die alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Wie er daheim in Sofia lange um seinen gewünschten Lehrer werben muss, ehe der ihn endlich annimmt. Und wie er dann, seiner Wahrnehmung nach viel zu lange, nur Vokalisen innerhalb einer schmächtigen Oktav zu studieren bekommt - und doch schon viel mehr will, zum Beispiel: ein zweiter Schaljapin werden, denn wäre es nach dem jungen Ghiaurov gegangen, hätte er als Schauspieler, ohne Gesang, auch reüssiert.

Schlank, elegant, beweglich

Sein abgründig-nihilistischer Mephistophelès in Gounods Faust 1963 an der Wiener Staatsoper war dann so, erinnert man sich unter Wiener Opernfreunden, dass es "sogar den Stehplatz von den Sesseln gerissen" hätte: "Ein solches Timbre, einen so satten Bass, der nie 'georgelt' hat, hatte man bis dato noch nicht erlebt. Und gut ausgeschaut hat er auch noch."

Die ersten, in London aufgenommenen Arien-Recitals des Bassisten halten diese gloriose Phase fest: Derart bezwingend und voller Energie springt einem die Stimme aus dem Lautsprecher entgegen, mit der Klangfarbe, die Nicolai Ghiaurov unter 100en - 1000en! - erkennbar macht, dass man verstehen kann, wie dieser junge, schlanke, attraktive Mensch den Opernbetrieb aufrührte.

Legendäre Bühnenpräsenz

Die ganze Ausdruckspalette ist bereits da, mit Schwerpunkt auf dem Majestätischen und Dämonischen - obwohl Nicolai Ghiaurov eben nicht mit einer prallen (und dadurch zu Plumpheit neigenden) Donner-Stimme angetreten ist, wie man sie von bulgarischen und russischen Bassisten der Geschichte im Ohr hat.

Sein Instrument war wendiger, charakteristischer. Und alle die vielen, die dem Sänger noch heute innerlich die Treue halten, sagen: Sehen hat man ihn müssen, seine Haltung, seine Aura, die einen im Moment glauben ließ, er wäre die Figur - also genau das, worauf es auf der Bühne ankommt.

Majestätisch, dämonisch, komödiantisch

Italien wurde seine Heimat, spätestens, seit er an der Seite von Mirella Freni lebte, und die Mailänder Scala so etwas wie sein Stamm-Haus für alle seine großen Rollen, ob in Verdis "Ernani" und "Nabucco", ob in Tschaikowskys "Eugen Onegin" oder Boitos "Mefistofele". Alan Blyth, der britische Stimmen-Kenner, berichtete einmal - erstaunt - von Ghiaurov, "dass er im Gegensatz zu der furchterregenden Persönlichkeit der Könige, Prinzen und Priester, die er auf der Bühne spielt, ein zurückhaltender, höflicher und toleranter Mann voller Witz und Charme ist, der seine Karriere und die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen weiß".

Um diesen Witz auch auf der Bühne zu demonstrieren, hatte Nicolai Ghiaurov allerdings nur eine Rolle: den von ihm mit sinistrer Komödiantik ausgestatteten Basilio in Rossinis "Barbier von Sevilla", von dem er erst ganz zuletzt lassen wollte. Nicolai Ghiaurovs Stimme hat nicht erst nach 25, 30 Jahren, wie das manchen Fachkollegen vergönnt ist, begonnen, Zeichen des gelebten Lebens zu zeigen, sondern schon früher.

Nur: Bei ihm wirkte das nicht als Manko, sondern machte ihn noch mehr zum Charakter, in einer Zeit, in der sich rund um ihn die charakteristischen Stimmen mehr und mehr ausdünnten. Lange hat Nicolai Ghiaurov gesungen, doch nicht nur das Immergleiche: Vom Gurnemanz in "Parsifal" ließ ihn nur die Ehrfurcht vor der deutschen Sprache zurückschrecken, aber es kam dafür "Chowanschtschina", es kam sogar "Aus einem Totenhaus" von Janacek ... und immer wieder: Filippo, "Ella giammai m'amò!", atemberaubend.

Hör-Tipp

Apropos Oper, Donnerstag, 17. September 2009, 15:06 Uhr