Orte des Wandels

Wo entstehen neue Grenzen? Und wie haben sich die politischen Koordinaten seit dem Zusammenbruch des Sowjetkommunismus verändert? So lauten die Fragen, die die Ausstellung "Places of Transition" aufwirft. Ort ist das freiraum quartier 21 International im Wiener Museumsquartier.

8. April 2017, 21:58

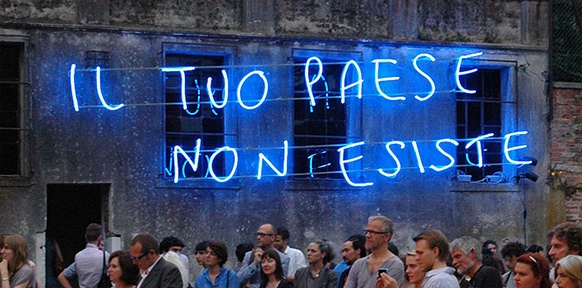

(c) Libia Castro & Ólafur Ólafsson

Kulturjournal, 22.01.2014

Die Kunst hat sich immer schon für das Unfertige, das Wandelbare, den Prozess interessiert, hat Grenzen ausgelotet und Territorien vermessen. "Places of Transition" heißt die aktuelle Ausstellung im freiraum quartier 21 International. Sie vermisst Territorien auf der Landkarte und im Kopf. Eine Ausstellung, die Erinnerungsräume aufsucht, etwa in der Arbeit der serbischen Künstlerin Milica Tomic, die ihre Mutter durch das bombardierte Belgrad, einst Schauplatz ihrer Jugend, begleitet.

"Places of Transition" thematisiert aber auch territoriale Landnahmen und Grenzziehungen. Der bulgarische Künstler Vikenti Komitski zum Beispiel hat einen mobilen Stacheldrahtzaun gebaut. Eine ganz aktuelle Antwort auf Bulgariens Bestrebungen, an der Grenze zur Türkei einen 30 Kilometer langen Zaun aufzuziehen, der Flüchtlingsströme aus Syrien abwehren soll. Die Festung Europa macht die Schotten dicht. Rette sich wer kann!

"Bulgarien markiert die EU-Außengrenze. Viele Flüchtlinge, die eigentlich in andere europäische Länder wollen, drängen zunächst nach Bulgarien. Obwohl Bulgarien seit 2007 Mitglied der Europäischen Union ist, galten für Bulgaren bisher Übergangsregeln, die den Zugang zum europäischen Arbeitsmarkt einschränkten. Seit 2014 gibt es diese Übergangsbestimmungen nicht mehr. Meine Arbeit beschäftigt sich also auch damit, wie Grenzen immer wieder neu gezogen und errichtet werden", sagt Vikenti Komitski, der im Moment übrigens als artist in residence im quartier 21 in Wien lebt.

Auf in die Festung Europa!

Auch der österreichische Künstler Oliver Ressler hat sich in den Osten begeben, genauer in das postsowjetische Armenien. In seiner Zwei-Kanal-Videoinstallation mit dem selbsterklärenden Titel "Socialism failed, Capitalism is Bancrupt" zeigt Oliver Ressler Interviews, die er am größten Markt der armenischen Hauptstadt Jerewan aufgenommen hat. Für viele Menschen ist dieser selbstorganisierte Markt, der im Volksmund "Bangladesch" genannt wird, überlebenswichtig.

"Das ist der größte informelle Markt in Jerewan, wo über 1.000 Menschen arbeiten. Sie versuchen, verschiedene Waren als Zwischenhändler zu verkaufen. Der Gewinn bewegt sich pro Tag zwischen 2 und 5 Euro", sagt Oliver Ressler. Oliver Ressler arbeitet gewohnt dokumentarisch. Den Interviews, die er 2010 am Markt von Jerewan mit Händlern und Händlerinnen aufgenommen hat, stellt Ressler Aufnahmen ehemaliger Fabriken gegenüber, meist Industrieruinen, die einst der Arbeitsplatz der meisten Händler von Jerewan waren und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geschlossen wurden.

Ein großer Teil der Bevölkerung stand fast über Nacht auf der Straße, während sich wenige die Ressourcen des Landes aneigneten. Der Raubtierkapitalismus der Wendejahre prägt Armenien bis heute. Am Ende der Nahrungskette stehen Armeniens Oligarchen. Sie sind auch im Stadtbild präsent: Mit ihren wuchtigen SUVs, deren abgedunkelte Scheiben vor allzu zudringlichen Blicken schützen sollen, durchqueren sie die Straßen Jerewans. Am Boden von Oliver Resslers Installation ist deshalb eine Abbildung eines amerikanischen Luxusfahrzeugs zu sehen.

Am Ende der Nahrungskette

"Meine Strategie für die Interviews war eigentlich, dass ich die Leute gefragt habe, wie sie die momentane Situation in diesem Turbokapitalismus beschreiben würden, wo es kaum Regulierungen gibt und jeder sich selbst überlassen ist und in diesem Dschungel ums Überleben kämpft. Außerdem habe ich die Leute gefragt, was sich ihrer Meinung nach ändern muss. Aus dieser kollektiven Zusammenstellung von Vorstellungen ergibt sich dann vielleicht ein größeres Bild von Wünschen, die in diesem Markt zirkulieren", so Oliver Ressler.

Die Neuordnung der Welt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sei ein Thema der Ausstellung "Places of Transition", sagt Kurator Walter Seidl, der die Ausstellung gemeinsam mit Gülsen Bal kuratiert hat, eine Ausstellung, die die großen geopolitischen Verwerfungen genauso in den Blick nimmt wie die Umbrüche im Feld des Sozialen.