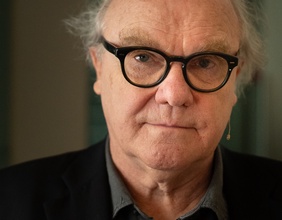

Opus Magnum von Diederich Diederichsen

Über Pop-Musik

Diedrich Diederichsen könnte man "Professor Pop" nennen, denn in vielen seiner Publikationen ist Pop der Katalysator, um über gegenwärtige Verhältnisse in Kunst, Gesellschaft und Politik zu reflektieren. Professor ist Diederichsen tatsächlich - nämlich seit 2006 an der Akademie der Bildenden Künste Wien.

8. April 2017, 21:58

Professor Diederichsens Pop-Begriff ist weit gefächert: Er reicht von Annäherungen an den Jazz, über Blues und Rock bis zu Hip-Hop, House und Techno. Ganz verschiedene Sänger wie Frank Sinatra, Bob Dylan, Lou Reed oder Lady Gaga sind im Buch "Über Pop-Musik" präsent, ebenso Bands wie die Beatles, die Stones, die Beach Boys, Grateful Dead, die Sex Pistols, Kraftwerk, Frankie Goes To Hollywood und Terre Thaemlitz - der mittels Electro-, Deep House- und Digital Jazz-Musik gestaltenden DJ.

Pop-Musik stiftet Identität

Da wird sich so mancher fragen, was den Begriff "Pop" bei Diederichsen denn zusammenhält. "Professor Pop" antwortet, indem er die Produktionsverhältnisse in den Fokus rückt - die sich, wie er sagt, von denen hochkultureller Phänomenen wie Oper oder Konzert klar unterscheiden: "Wie gesagt, der große Unterschied ist, dass es bei der Pop-Musik um Musik handelt, die immer technisch aufgezeichnet sein muss, als deren zentraler Reiz von einer technisch aufgezeichneten Stimme oder Maschine, Instrument besteht, das die Spuren seiner körperlichen Verursachung trägt - also, dass man einen Körper hört, der im Studio gewesen ist. Und das ist die Sensation, die ursprüngliche Sensation."

Pop-Musik stiftet Identität, zumindest ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, das beim Verlassen eines Events, sei es ein Festival oder ein Club-Abend, nicht endet. Zugleich vermittelt Pop die Aura des Individuellen. Dazu kommt noch die Pop-Performance: Die Band live zu hören, ist ein einmaliges Erlebnis, bei dem der Leadsänger oder die Leadsängerin als Performance-Subjekt alle lebensbejahende oder auch lebensverneinende Expression dieser Welt auf die Gemeinde, die Fans überträgt.

Die expressiven Gebärden im Pop sind oft solche der Auflehnung, doch sie führen nicht wirklich zur Revolte. Die Revolte verhallt im Hören des Tonträgers, im Trubel der lautstarken Bejahung während des Live-Akts.

Bob Dylan mit Punk vereint

Als populäres Kunstprodukt ist Pop den Gesetzen des Marktes unterworfen. So kann man im Lesen von Diederichsens Buch einen beinahe dialektischen Hochseilakt ausmachen, der Bob Dylan mit Punk eint: Man lebt, singt, agiert zwischen Kunst und Kommerz, zwischen Ablehnung und Mainstream, zwischen Liebe und Selbstzerstörung, zwischen Politik und Privatheit, zwischen Star-Existenz und Absturz.

"Dass diese Spannung (...) dadurch entsteht, dass damit soziale Verhältnisse entstehen, gemacht werden, dass die Rezipienten daraus Welten bauen. (...) Pop-Musik ist nie an irgendeiner Stelle rein utopisch gewesen, auch Punk war das an keiner einzigen Stelle", sagt Diederichsen. "Das, worum es eigentlich immer gegangen ist, ist das Verhältnis zwischen Allein-Sein, Draußen-Sein und in Gesellschaft-sein, in welcher Gesellschaft sein, vorstellbar zu machen, zu inszenieren und das tatsächlich in der Realität zu inszenieren - anhand von öffentlichen Schauplätzen, an denen man beobachtet wurde und an denen man andere beobachten konnte."

Der stille Guru namens DJ

Gerade in der Verbindung der oft lautstarken Anti-Haltung des Pop und seiner kommerziellen Verwertbarkeit nimmt der Versuch Gestalt an, Menschen - also die Fans - zu integrieren, in eine Gesellschaft, die - vielleicht - ein wenig eine andere sein könnte als sie ist. Dieser vage utopisch-gesellschaftliche Ansatz, der ja wesentlich durch die Song-Texte vermittelt wird, verpufft allerdings mit der Zeit. Mit House-, Techno- und Electro-Musik verblassen die Life-Akts der Pop-Bands. Der Frontman, also das Performance-Subjekt einer Band, das die Botschaften an die Fans weiterleitet, muss dem stillen Guru namens DJ Platz machen, der aus seinen Fans ekstatische Tänzer macht.

Zitat

Die Arbeitsteilung der Rock-Musik, die notwendig war, um die Effekte der Authentizität sowohl der Darbietung in Bezug auf die Gruppe als auch in Bezug auf die äußere Wirklichkeit zu erzielen, wird ersetzt durch eine Figur des Tänzers, die für die ganze Rezeption und einen großen Teil der Performance zuständig wird, und einen für die Musik zuständigen DJ.

Das Pop-Performance-Subjekt namens Leadsänger singt, schreit seine politischen, gesellschaftlichen und auch privaten Botschaften von der Bühne in die Masse der Fans. Und trotzdem wird jeder Fan als einzelnes Subjekt angesprochen. Welche Botschaften der stille Guru namens DJ aussendet, bleibt weitgehend im Dunkeln. Eines ist aber klar: Der DJ oder die DJane fordert zum ekstatischen Tanz auf, zum Abdriften in Musikwelten, in denen das Subjekt mit dem Rhythmus, mit der Klangwelle eins wird.

Zitat

Statt allein im Geisterhaus ist man da mit vielen anderen - wenn man so will - verirrten Kindern. Aber es kann uns nichts passieren, nicht nur, weil wir viele sind, sondern auch, weil wir die Erinnerungen an die Gefahren des Subjekts verloren haben. Damit aber womöglich auch an die Möglichkeiten unserer eigenen Macht. (...) Wie die Techno-Erfahrung des subjektiven Glücks in spätere politische Weltbilder eingehen wird, wird man abwarten müssen.

Da geht der mit Botschaften versehene Live-Akt der Pop-Bands seinem Ende entgegen. Vielleicht, denn die jetzige Pop-Kultur ist von Remix und Revivals geprägt. Wichtiger aber ist, dass Diederichsen die Zukunft des Pop in der Nähe zur Bildenden Kunst verortet.

Zitat

Eine Möglichkeit, sich Pop-Musik als Kunst vorzustellen, wäre der Entwurf einer Pop-Musik, die ihre eigenen Regeln kennt und bewusst künstlerisch reflektiert.

Im Studio rekonstruiert

"Ja, ich habe ein Kapitel, wo ich da so Beispiele von Fällen habe, wo ich das dann einigermaßen gelungen finde", so Diederichsen. "Mein erstes Beispiel ist Tod Rundgrens Platte 'Faithful', auf der er in den mittleren 70er Jahren bekannte Popsongs, heute würde man sagen, 'covert'. Aber er covert sie nicht in erster Linie, sondern er rekonstruiert ihr Zustandekommen im Studio. Das heißt, er rekonstruiert die eigentlichen Attraktionen, eben in Zufällen, in Soundeffekts, in Tricks, in Dingen liegen, die eben nicht zu tun haben mit Kompositionen und Tonfolgen. Und damit ist er auf der Höhe der Reflexion über das Zustandekommen von Pop-Musik, die dann später auch nicht wesentlich weiter reicht, bei anderen Pop-Musikern. Und er macht was damit! Das ist im besten Sinn Kunst wie in der bildenden Kunst, in der Concept-Art gemacht wird, auch um die Zeit herum."

Pop als gesellschaftliches Phänomen

Diedrich Diederichsens Buch ist nicht einfach eine kritische Mega-Anthologie der Pop-Musik von den Anfängen bis heute, sondern der Autor verortet Pop in all seinen Varianten als gesellschaftliches Phänomen - mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinen Widersprüchen und seinen nicht immer eingelösten Versprechen. Damit ist "Über Pop-Musik" ein kulturkritisches Werk, das auf der Höhe unserer Zeit ist. Der interessierte Leser wird dies zu schätzen wissen.

Und wenn bei Diederichsen Pop den Weg in die Concept-Art geht, bei der eben das Konzept wichtiger ist als das Endprodukt, dann mag die bombastische Aura vergangener Zeiten sich auflösen. Angesichts digitaler Verbreitung von Musik, bei der die Luft für Pop-Ikonen und ihre Megaseller dünner wird, scheint das gar nicht so schlimm.

Zitat

Nicht aus der Science-Fiction, nicht aus der Nacht des Weltalls müssen sie herbeigezaubert werden, sondern an ganz nahe liegenden Orten müssen sie entdeckt werden, diese kommenden Sounds und Noises.

Service

Diederich Diederichsen, "Über Pop-Musik", Kiepenheuer & Witsch

![[HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/4.0/DEED.DE|CC BY-SA 4.0] Etty Hillesum](/i/related_content/87/42/87421c263aa6caae58a47bde61592766d368359f.jpg)