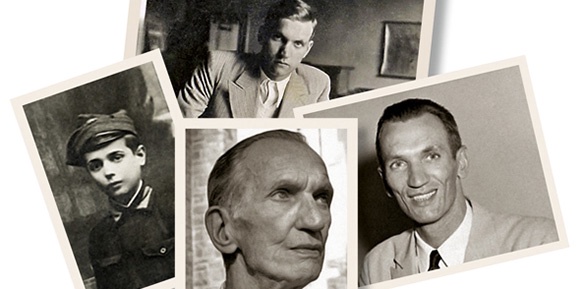

Das Leben des Jan Karski

Kurier der Erinnerung

Wer heute in Polen nach Jan Karski fragt, blickt nicht selten in fragende Gesichter. Der berühmte Kurier des einstigen polnischen Untergrundstaates ist nur mehr wenigen bekannt. In den USA und neuerdings auch im deutschsprachigen Raum gilt Jan Karski als einer derjenige Widerstandskämpfer, der die Alliierten vom Holocaust informierte.

8. April 2017, 21:58

(c) C. H. Beck

Blick von außen

Jan Kozielewski stammte aus einer provinziellen Mittelschichtfamilie in Lodz. Erst über seinen älteren Bruder fand er Zugang zur politischen Elite der autoritär regierten jungen Republik, absolvierte zunächst eine Diplomatenschule, die ihn weder Englisch noch Französisch lehrte, ihn dafür umso mehr mit polnischem Nationalismus und Glauben an die militärische Größe Polens indoktrinierte. Doch Jungdiplomat Kozielewski überzeugte durch Intelligenz, wurde protegiert und gewann auf seinen Studien- und Sprachreisen in Frankreich und England einen anderen Blick auf seine Heimat.

Zurück in Polen, diente er den Nachfolgern von Marshall Pilsudski, die sich in einer unklugen Schaukelpolitik zwischen dem NS-Deutschland und dem Westen verfingen: Man bewunderte die seit 1934 verbündeten Deutschen, war durchaus bereit, von Hitlers Expansion zu profitieren. Polen hoffte auf die Abtretung der Slowakei. Die große Gefahr stand weiter im Osten, doch man wähnte sich seit 1932 durch einen Nichtangriffspakt auch vor Russland sicher. Vor beiden Mächten fühlte man sich durch Beistandspakte mit England und Frankreich geschützt, glaubte sich mehrfach rückversichert:

Zitat

Hatte das Verhalten der ganzen Nation nicht etwas Groteskes an sich? Die feierlichen Posen und Gesten, gepaart mit Nonchalance und der Unkenntnis der echten politischen Lage. Spiegelte sich darin nicht die gesamte Aura dieser noch so unausgereiften Zweiten Polnischen Republik?

Pferde gegen Panzer

Die Ernüchterung folgte im Herbst 1939, als Polen nach dem deutschen Überfall in nur einem Monat zusammenbrach, der alliierte Beistand ein fiktiver blieb und im August 1939 ein geheimes Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin Pakt die vierte Teilung Polens beschloss. Spätestens damals erwachte der Jungdiplomat. Er erkannte, dass viele Behauptungen von der militärischen Größe Polens reiner nationalistischer Bluff gewesen waren. Noch bevor seine diplomatische Karriere in Fahrt gekommen war, hatte er den Nadelstreifanzug gegen die Uniform zu tauschen:

Zitat

Wenn ich heute die Tagebücher all dieser Generäle lese. Wir haben den Deutschen schwere Schäden zugefügt, wir haben gekämpft und so weiter. Ich habe nichts Derartiges gesehen. Es gab gar keinen Plan, keine Strategie. Nur ein einziges stinkendes Chaos. (...) Pilsudski setzte, ähnlich wie die russischen Generäle, auf Pferde. In der Zeit, in der Deutschland und Frankreich sich Panzer und mechanisierte Divisionen zulegten, zwang Pilsudski Polen ein ganz anderes Militärsystem auf. Er wiederholte ständig: "Die polnischen Wege sind sehr schlecht. Bei Regen bleibt ein Panzer im Schlamm stecken, ein Pferd zieht den Karren aus dem Dreck, macht einen Umweg und kommt ans Ziel". Polen hatte Millionen für die Haltung von Pferden ausgegeben.

Jan Kozielewski erlebte das klägliche Versagen der polnischen Armee, geriet in russische Gefangenschaft und floh, bevor er an Deutschland ausgeliefert werden sollte. Mit dem unbändigen Hass auf die eigene, nach Rumänien geflohene Regierung, begann das Leben im Untergrund. Aus Jan Kozielewski wurde Jan Karski, der Kurier des polnischen Untergrundstaates, der wichtige Informationen zwischen der polnischen Exilregierung in Frankreich, später in England und dem politischen Untergrund transportierte.

Informationen über die Judenvernichtung

Kurier Karski schmuggelte seine Berichte im Gedächtnis, lernte wochenlang Strategien und Lagepläne auswendig, bis er den Fehler beging, auch Filmmaterial mitzunehmen, in Gestapohaft geriet und erst vom Widerstand in letzter Minute befreit werden konnte. Einige seiner Fluchthelferinnen wurden ermordet. Auf diese Anspannung folgte bald darauf die wohl größte Enttäuschung seines Lebens: Der jüdische Untergrund schleuste den Kurier sowohl ins Warschauer Ghetto als auch ins Transitlager Izbica ein, das er jedoch für das Konzentrationslager Belzec hielt.

Mit seinen persönlichen Berichten über den Massenmord an den Juden meinte der Überbringer, die Alliierten, ja die ganze Welt aufzurütteln. Zwar gelang ihm die Vorsprache bei den politischen Eliten, doch er musste feststellen, dass die Judenvernichtung zweitranging blieb. Vielmehr drängte England die polnische Exilregierung zu Zugeständnissen an die Russen in der Grenzfrage im Osten - ein weiterer Schock:

Zitat

Wenn ich heute lese, ich hätte verhandelt, ich hätte Erklärungen abgegeben, ich hätte mich für die Juden eingesetzt. So war es nicht. Ich traf all diese mächtigen Leute, das stimmt. (...) Aber der Teil meines Berichts, der sich auf die Juden bezog, dauerte nie länger als drei, vier Minuten. Ich sagte, oder versuchte das zu sagen, was mir der jüdische Untergrund aufgetragen hatte. Doch bei manchen kam ich gar nicht zu diesem Punkt, denn ich wurde vorher von ihnen unterbrochen.

Gründung der Vereinten Nationen

Das Trauma, Zeuge der "Endlösung" gewesen zu sein und seiner Meinung nach nichts bewirkt zu haben, ließ Jan Karski Zeit seines Lebens nicht mehr los. In das kommunistische Polen führte kein Weg zurück. Unter seinem legalisierten Decknamen blieb Jan Karski nach Kriegsende in den Vereinigten Staaten, wo er laut Selbstbeschreibung zum bekanntesten Polen Amerikas avancierte, den Präsidenten Roosevelt beriet und später an der Georgetown University eine Professur für Internationale Politik erhielt.

Obwohl hoch geehrt, blieb Jan Karski mit der Überzeugung, beide Ziele seiner riskanten Kurierdienste nicht erfüllt zu haben: Weder konnte die Judenvernichtung noch die Annektierung Polens verhindert werden. Erst 1970 sprach er erstmals öffentlich zu Claude Lanzmann im Shoah-Film über den Holocaust. Seine Hoffnung galt der neuen internationalen Organisation, die sich zur Erhaltung des Weltfriedens verpflichtet hatte:

Zitat

Mitarbeiter erzählten, er habe die Gründung der Vereinten Nationen für das größte internationale politische Ereignis gehalten, durch das die Welt zu einem besseren Ort geworden sei. Und er habe vom Versuch erzählt, unmittelbar nach dem Krieg einen Posten bei der UNO zu bekommen, was an der Bedingung, er solle mit der neuen kommunistischen Regierung zusammenarbeiten, scheiterte. Und er machte sich, wie seine Lebensgefährtin der letzten Jahre erzählte, bis ans Ende seines Lebens Vorwürfe, nicht genug zur Rettung der Juden getan zu haben.

Die in Deutschland lebende Journalistin Marta Kijowska betrachtet Karski aus einer respektvollen, aber kritischen Perspektive, die auch einige Selbstbilder Jan Karskis zurecht zu rücken sucht. Über die Person hinausgehend, wird hier auch ein Beitrag zur nationalen Katharsis Polens versucht, eine Reinigung von nationalistischen Mythologemen, die sich in den traumatisierten osteuropäischen Ländern hartnäckig halten und tief in der Geschichtswissenschaft verwurzelt sind.

Service

Marta Kijowska, "Kurier der Erinnerung. Das Leben des Jan Karski", C. H. Beck