APA/GEORG HOCHMUTH

Memo

„Süßer die Glocken nie klingen“

Sie läuten zur Mittagsstunde, sie rufen zum Gebet oder verkünden den Tod eines Menschen - und früher einmal warnten sie auch vor drohender Gefahr: Glocken haben verschiedene Aufgaben und Funktionen. Am Abend des Weihnachtsfestes sollen die Glocken besonders "süß" klingen.

20. Jänner 2020, 02:00

„Wir Menschen hören je nach Gemütsstimmung verschiedene Akkorde aus der Glocke heraus“, sagt Peter Grassmayr, Glockengießer in 14. Generation und mittlerweile der letzte seiner Zunft in Österreich.

Tatsächlich gibt eine Glocke nicht nur einen Ton, sondern „mehrere Bündel von Teiltönen von sich, die teilweise innerhalb ihrer Gruppe aufeinander bezogen und von einander abhängig sind“, erklärt der Glockenexperte der Erzdiözese Salzburg, Josef Kral. Der harmonische „Gesamtklang“ macht schließlich die Qualität einer Kirchenglocke - und die hohe Kunst des Glockengießens aus.

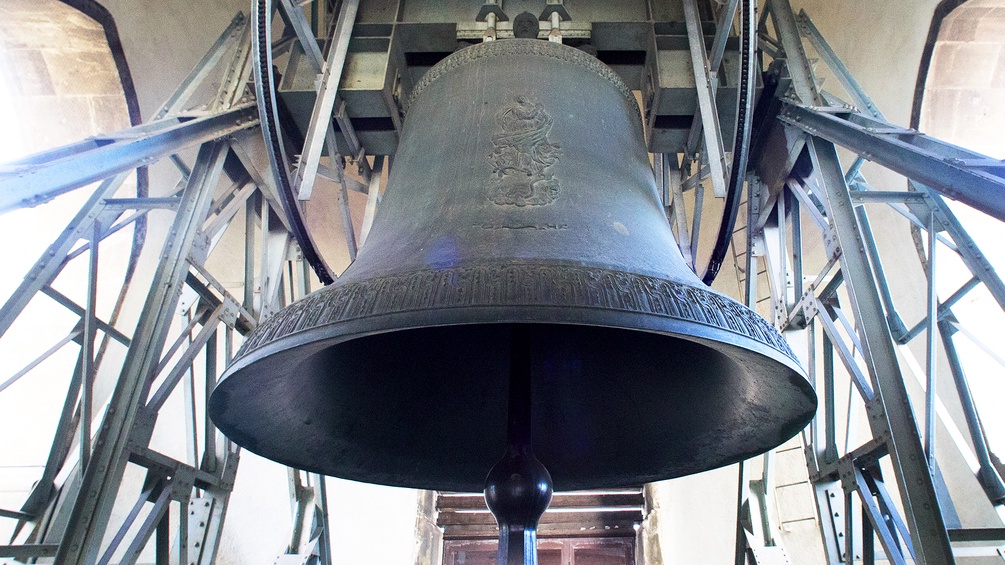

Die Pummerin, Österreichs größte Glocke.

APA/GEORG HOCHMUTH

Eine Glocke hat bis heute im Leben vieler Österreicherinnen und Österreicher einen Fixplatz: die „Pummerin“, wenn sie zu Silvester das neue Jahr einläutet. Diese Aufgabe hat sie freilich erst in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts übernommen. Glocken haben aber schon immer weltliche und geistliche Aufgaben erfüllt: So erhebt die Pummerin auch in der Christnacht ihre Stimme, um, nach christlichem Glauben, die „Geburt des Erlösers“ zu verkünden.

Österreichs größte Glocke läutet außerdem bei besonderen Anlässen, wie beim Tod des Erzbischofs von Wien oder bei der Wahl eines neuen Papstes. Sie war aber auch im Gedenken an die Opfer der Terroranschläge des 11. September 2001 zu hören – oder nach dem verheerenden Brand in der Kathedrale von Notre Dame de Paris.

St. Stephan in Wien verfügt aber bis heute auch über eine Glocke namens „Bieringer“, die einst die Sperrstunde in den Bierstuben rund um den Dom verkündet hat und bis heute den „Stefflkirtag“ beendet. Und die frühere Feuerglocke (die „Feuerin“) erinnert bis heute an jedem Donnerstag an die Todesangst Christi im Garten von Gethsemane.

Glockernrufe

Weit verbreitet ist die „Wandlungsglocke“: Sie soll das Mitfeiern des Gottesdienstes auch aus der Ferne ermöglichen. Im evangelischen Bereich erfüllt die „Vater unser“-Glocke eine ähnliche Funktion. Die „Taufglocke“, ebenfalls in vielen Kirchen zu finden, läutet am Anfang eines „Christenlebens“, die „Sterbeglocke“ an seinem Ende – wobei Letztere auch einen Delinquenten zur Hinrichtung begleitet hat.

Die Wandlungsglocke der Pfarrkirche St. Nikolaus zu Mauthausen. Sie wurde 1630 von Hans Lang in Steyr gegossen. Die Glocke wiegt 174 kg, hat einen Durchmesser von 68 Zentimetern und ihr Grundton ist dis2.

„Natürlich haben die Glocken eine Botschaft zu verkünden“, sagt der Liturgiewissenschafter Andreas Gottlieb Redtenbacher, Augustiner-Chorherr im Stift Klosterneuburg. „Die Botschaft heißt: Wir läuten, weil es in dieser Gesellschaft Menschen gibt, die Gott suchen und an Gott glauben, und sich in dieser Stunde zum Gebet versammeln“. Diesem Zweck dient besonders das „Zusammenläuten“, etwa eine Viertelstunde vor Beginn der Sonntagsmesse.

Die Taufglocke der Pfarrkirche St. Nikolaus zu Mauthausen. Sie wurde nach einem Märtyrer aus der Zeit des Nationalsozialismus benannt: Marcel Callo. Er starb am 19. März 1945 im Konzentrationslager Mauthausen – und wurde 1987 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen.

Die Glocke: Das Maß aller Dinge

Die Ursprünge der Glocken liegen wahrscheinlich in China - mehr als 5.000 Jahre vor Christi Geburt. Erste archäologische Funde sind aber deutlich jünger. In China waren Glocken auch das „Maß aller Dinge“, betont Siegfried Adlberger, Glockenreferent der römisch-katholischen Diözese Linz. Sie wurden nämlich auch als Maßeinheit und Messinstrument verwendet.

Die Glocken sind wahrscheinlich über die Klöster in den Westen gekommen. In der Bibel werden sie noch nicht erwähnt – aber: „Aus gesicherten Quellen wissen wir, dass bereits im 4. Jahrhundert Türme mit Glocken gebaut worden sind“, sagte Siegfried Adlberger. Wie diese Glocken ausgesehen und wie sie geklungen haben, das weiß man aber nicht.

Die ersten Meister des Glockengießens in Europa dürften herumziehende Benediktiner-Mönche gewesen sein. Der „richtige Ton“ wurde dabei eher „gefühlsmäßig erwischt“, so der Glockenexperte der Erzdiözese Salzburg, Josef Kral. Noch im 20. Jahrhundert war vielen Pfarren die Tonhöhe ihrer Glocke unbekannt.

Die älteste Glocke Österreichs

In ihrer heutigen Form ist die Kirchenglocke in der Zeit der Gotik entwickelt worden. Auch ihr Klang dürfte schon damals modernen Vorstellungen entsprochen haben. Die wahrscheinlich älteste Glocke Österreichs, die „Friedensglocke“ in der Pfarrkirche St. Martin auf dem Ybbsfelde (in Niederösterreich), trägt auf jeden Fall die Jahreszahl 1200.

Genauer gesagt ist die „Friedensglocke“ in St. Martin die älteste „Oktavglocke“ Österreichs. Aufgrund ihrer klanglichen Vielfalt sind Glocken unter den Bezeichnungen der musikalischen Akkorde kategorisiert. „Es gibt auch Septim-, Non- oder Quartglocken“, sagt der Experte Siegfried Adlberger. Bezeichnet wird damit der Abstand vom Unterton zum Hauptton der Glocke – „und im Idealfall sollte das nach unserem heutigen Verständnis eine Oktav sein.“

Glocken und Kanonen und Gebete

In Kriegszeiten wurden Glocken oft für die Waffenproduktion beschlagnahmt. Die Existenz zahlreicher so genannter „Türkenglocken“ belegt aber auch den umgekehrten Weg: Die alte Pummerin wurde beispielsweise aus 300 Kanonen aus zurückgelassenen, osmanischen Beständen hergestellt.

Die Türkenglocke der Pfarrkirche St. Nikolaus zu Mauthausen wurde 1688 von Melchior Schorer in Linz gegossen. Sie ist 1120 kg schwer, hat einen Durchmesser von 124 Zentimeter, ihr Grundton ist dis1.

Neben dem „Zusammenläuten“ am Sonntag treten die Kirchenglocken jeden Tag zu Mittag besonders lautstark in Erscheinung. In St. Martin auf dem Ybbsfelde ist bis 1953 / 54 auch noch der Brauch des „Elfeläutens“ belegt - eine kleine „Vorwarnung“ vor dem Mittagessen, wie der Organist der Gemeinde, Fritz Zotl, erzählt.

Die Mittagsglocken rufen aber auch zum Gebet des „Angelus“, des „Engels des Herrn“ – eine Aufgabe, die um sieben in der Früh und um sechs Uhr am Abend oft eine eigene „Angelusglocke“ übernimmt.

Die Elfer Glocke oder „Angelusglocke“ der Pfarrkirche St. Nikolaus zu Mauthausen wurde 1692 von Melchior Schorer in Linz gegossen. Sie ist 605 kg schwer, hat einen Durchmesser von 104 Zentimeter und ihr Grundton ist gis1

„Das Angelusläuten erinnert an die Menschwerdung Gottes“, erklärt der Liturgiewissenschafter Andreas Redtenbacher. „Im Angelus-Gebet wird das Weihnachtsgeheimnis bedacht.“ Jedes Mal, wenn ein Glocke läutet, schwingt also die Weihnachtsbotschaft mit, „dass mitten in diese Zeit, mitten in unsere Welt hinein, in unsere Geschichte Gott eintritt, Gott gekommen ist, um unter den Menschen Frieden und Einheit zu stiften.“

Gestaltung

- Markus Veinfurter