AP

Zur Geschichte der Konsumtempel

Güter aller Art - Das Warenhaus

Die Kauf- und Warenhäuser revolutionierten ab Mitte des 19. Jahrhunderts den Konsum und wurden zu Schauplätzen der Moderne. Sie prägten nicht nur das Konsumverhalten der Menschen, sondern auch neue soziale Räume.

6. Juli 2020, 02:00

Sendung hören

Betrifft: Geschichte | 02 06 2020

Betrifft: Geschichte | 03 06 2020

Betrifft: Geschichte | 04 06 2020

Betrifft: Geschichte | 05 06 2020

Im Gegensatz zu anderen europäischen Großstädten, wie Paris oder London, gibt es in Wien keine vergleichbaren historischen Tempel des Konsums mehr. Denn, die großteils jüdischen Besitzer und Besitzerinnen wurden, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, 1938 enteignet, vertrieben oder ermordet. Die eindrucksvollen Gebäude selbst wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört oder mussten in der Nachkriegszeit Neubauten weichen.

Neue Orte der Erwerbstätigkeit und der Emanzipation

In den Kauf- und Warenhäusern trafen Menschen aus verschiedenen sozialen Klassen aufeinander. Auch die Geschlechterrollen erhielten in den Warenhäusern neue Facetten. Für Frauen boten die Warenhäuser neue Orte der Erwerbstätigkeit, aber auch einen öffentlichen Raum, indem sie sich ohne männliche Begleitung bewegen durften.

Zu Beginn boten die Warenhäuser nur Bekleidung an, mit der Zeit entwickelte sich das Angebot in Richtung aller Art von Waren für den täglichen Gebrauch.

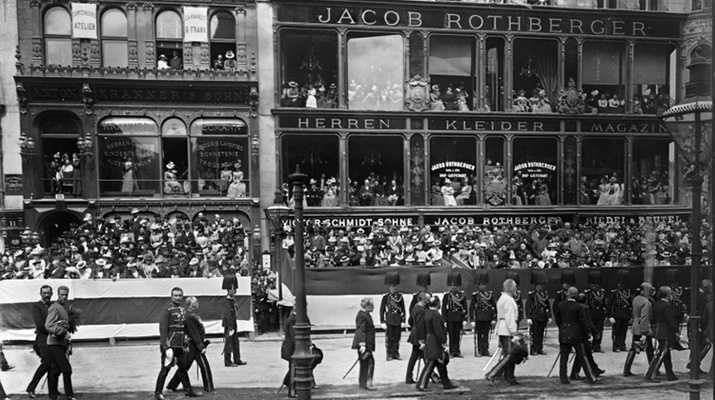

„Wo befindet sich der Stephansdom? Gegenüber dem Rothberger“. Das berühmte Kaufhaus Rothberger während einer Prozession, Juni 1899

ÖNB/LICHTBILDSTELLE

Die Warenhäuser sprachen in ihren Werbestrategien gezielt die Emotionen ihrer Kunden und Kundinnen an. Die angebotene Ware wurde zu einem Sehnsuchtsobjekt. Inszeniert wurden die Waren in aufwendig gestalteten Architekturen, die mit zahlreichen technischen Neuerungen auftrumpften. So wurden in Warenhäusern erstmals großflächig Rolltreppen, Aufzüge und elektrische Beleuchtung eingesetzt.

Es herrschte kein Kaufzwang, ebenso innovativ war die Möglichkeit der Rückgabe von erworbenen Waren. All diese für uns heute selbstverständlichen Phänomene wurden in den Warenhäusern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt.

Große Veränderungen bei Arbeitszeit und Sozialleistungen

Durch die Entstehung der Kaufhäuser wurden neue Berufszweige geschaffen und große Veränderungen in Hinblick auf Arbeitszeit und Sozialleistungen für Angestellte hervorgerufen. 1910 wurde der Ladenschluss im Handelsgewerbe gesetzlich zwischen 20:00 und 05:00 Uhr und eine Mindestruhezeit der Beschäftigten von 11 Stunden fest gelegt.

Die Kaufhäuser veränderten die Arbeitswelt durch neue Beschäftigungsfelder, so auch für Frauen, vor allem im Verkauf. Die damit verbundene Emanzipation wurde aber von Autoren und Politikern in das Gegenteil verdreht. In Pamphleten wurde oft die Tätigkeit einer Verkäuferin mit der einer Prostituierten gleichgesetzt.

Kaufhausauslage, 1973

ÖNB

Anti-Warenhaus-Propaganda

Obwohl viele Menschen die Veränderungen des Lebens, die durch die Warenhäuser eingeführt wurden, als Bereicherung und Erleichterung empfanden, gab es eine starke Anti-Warenhaus-Propaganda.

Die modernen Warenhäuser, Symbole des gesellschaftlichen und kulturellen Wandels, sowie des industriellen Fortschritts, wurden von vielen als Provokation und mit großer Skepsis betrachtet. Mit dem für alle Teile der Bevölkerung offenstehenden Warenüberfluss wurden gesellschaftliche Wertvorstellungen und Formen sozialer Abgrenzung in Frage gestellt. Unzählige wütende Pamphlete beschworen einen "Kulturverfall" und die "Zerstörung der Wirtschaftsmoral".

Kritiker warfen den Warenhäusern vor, den Einzelhandel zu zerstören und zu ausschweifendem Leben und Kaufräuschen zu verführen. Die Kleptomanie wurde zu einem pathologischen Symptom dieser verwerflichen Konsumkultur erklärt und ganz im Sinner der herrschenden Geschlechterrollen meist Frauen zugeschrieben.

Antisemitisch und freuenfeindlich

Neben der frauenfeindlichen Komponente war die Anti-Warenhaus-Propaganda stark antisemitisch und antiamerikanisch geprägt. Diese Politisierung der "Warenhausfrage" mit Ende des 19. Jahrhunderts ging einher mit antisemitischen Projektionen auf Großunternehmen, die schließlich von den Nationalsozialisten aufgegriffen wurden.

Ein Höhepunkt der antisemitischen Propaganda war am 18. Dezember 1932 ein Tränengasanschlag auf das Kaufhaus Gerngross, verübt durch Angehörige der Wiener SS. Der Anschlag fügte sich als Höhepunkt in eine Reihe antisemitischer Aktionen der NSDAP-Hitlerbewegung zum Ende des Jahres 1932 ein.

"Die Meisten unser Angestellten sind über Nacht zu Nazis geworden", Walter Arlen

1938 wurden alle jüdischen Besitzer und Besitzerinnen der großen Wiener Warenhäuser enteignet, vertrieben oder ermordet. Durch die Zäsur des Holocaust verschwand die Geschäftskultur des Warenhauses fast völlig aus dem Wiener Stadtbild. Heute erinnert nichts mehr an die einst legendären Unternehmen, wie zum Beispiel das Modekaufhaus Jacob Rothberger am Stephansplatz oder das „Maison Zwieback“ in der Kärntner Straße.

Ella Zirner-Zwieback übernahm 1906 das Geschäft nach dem Tod ihres Vaters. Unter ihrer Führung wurde die Maison Zwieback zum Inbegriff für mondäne Kleidung und Accessoires nach dem neuesten Stand der Pariser Mode. Das Modekaufhaus Jacob Rothberger war so berühmt das ein bekannter Spruch lautete. „Wo befindet sich der Stephansdom? Gegenüber dem Rothberger“.