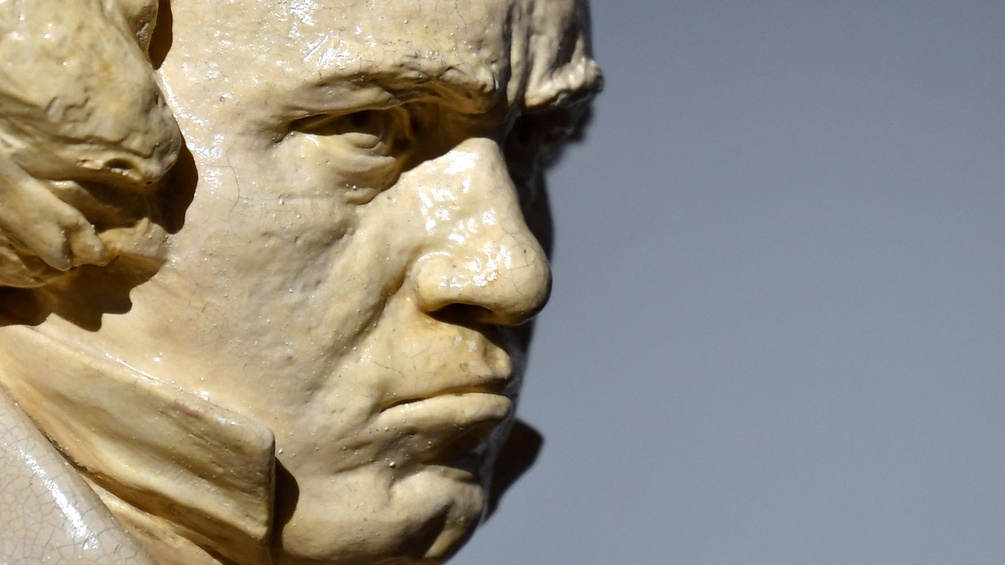

APA/HERBERT NEUBAUER

Zum 250. Geburtstag

Beethoven variiert

Ludwig van Beethoven - welche Bilder haben wir von ihm in unseren Köpfen? Welche begründete und teils klischeehaften Meinungen halten sich hartnäckig oder bekommen in diesem Beethovenjahr die Chance, neu betrachtet und bewertet zu werden?

28. Dezember 2020, 12:00

Sendungen

Beethoven variiert | 11 06 2020 | 19:30 Uhr

Beethoven variiert | 11 06 2020 | 22:05 Uhr

Beethoven, der Erneuerer der Symphonie – dem stimmen wir uneingeschränkt zu und verweisen etwa auf die grandiose 3. Symphonie Es-Dur op. 55 („Erioca“) oder die weltumspannende 9. Symphonie d-moll op. 125 mit der Vertonung von Friedrich Schillers „Ode an die Freude“. Oder bei den Klaviersonaten, 32 hat Beethoven komponiert, sie werden ehrfurchtsvoll als „Das Neue Testament“ der Pianistinnen und Pianisten bezeichnet.

Und in der Gattung der „Variation“? Da springt uns nicht wirklich gleich der Name „Ludwig van Beethoven“ ins Bewusstsein. Dabei hat er - alleine für Klavier solo - an die zwanzig derartige Zyklen verfasst.

Abgesehen von enzyklopädischer Motivation heraus ruhen die meisten davon in Bibliotheken und Antiquariaten. Gewiss, einige haben es bis heute in die Konzertprogramme geschafft – die Diabelli-Variationen op. 120, die Eroica-Variationen op. 35 etwa. Lohnt sich ein Blick in diese vom Staub des Vergessens verblassten Noten? Ja, das tut es - und vor allem, wenn nicht heuer, wann sollten wir es dann machen?

Werke ohne Opuszahlen

Es fällt auf, dass viele der Variationen im Schaffen Beethovens es nicht geschafft haben, vom Meister selbst eine „Werkzahl“ verpasst bekommen zu haben - somit sind das „Werke ohne Opuszahlen“ (WoO) - und damit haben auch diese dann eine „Ordnungszahl“ bekommen.

Das erste Beispiel dafür geht zurück in die Bonner Zeit, wo der 12jährige vermutlich unter Anleitung seines Lehrers Christian Gottlob Neefe (1748 - 1798) „Neun Variationen über einen Marsch von Ernst Christan Dressler“ verfasst (WoO 63), die 1783 auch veröffentlicht werden.

Daran folgen in den nächsten neun Jahren elf weiter Variationszyklen, meist nach fremden Themen und Melodien, die wir zwischen den WoO-Zahlen 64 bis 77 finden. Beethoven ist inzwischen bereits nach Wien gekommen. Aus dem geplanten Studienaufenthalt bei Haydn sollte ein Bleiben für immer werden.

Besonders als Pianist und Improvisator macht der junge Bonner in der österreichischen Kaiserstadt Karriere. 1802 schreibt Beethoven an seinen Verleger Breitkopf und bietet diesem zwei neue Klavierkompositionen an. Zu dieser Zeit war Beethoven am Zenit seiner pianistischen Karriere in Wien angekommen. Seine Improvisationskunst und Virtuosität waren einzigartig, und der mit großem Selbstvertrauen ausgestattete Anfang-Dreißiger brachte seiner Umwelt gegenüber auch immer wieder klar zum Ausdruck, dass er sich seiner Genialität absolut bewusst war. Er bietet zwei Variationszyklen an, die „auf eine wirchklich ganz neue Manier komponiert‟ worden sind.

Und betrachtet man diese beiden Werke im Kontext der insgesamt zwanzig Variationsreihen für Klavier, so muss man sie durchaus als „moderne“ wie unkonventionelle Tonschöpfungen einstufen. Die F-Dur-Variation op. 34 etwa variiert nicht nur das melodische und harmonische Material - Beethoven schreibt jeden einzelnen Teil in einer anderen Taktart und einer unterschiedlichen Tonart.

Oder die sogenannten „Eroica-Variationen“ op. 35, in der sich der Komponist im Thema seiner eigenen 3. Symphonie bedient:

Kontrapunktisch dicht gearbeitet, Melodie- wie Bassstimme werden in das Variationsspiel eingeflochten, und an den Abschluss stellt Beethoven dann noch, einem gewaltigen Granitfelsen gleich, eine Fuge, die spieltechnisch höchste Anforderungen an die Interpreten/innen stellt.

Diese beiden Zyklen bilden mit den zwischen 1819 bis 1823 entstandenen „Dreiunddreißig Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli C-Dur op. 120 das populärste Variationstrio Beethovens dar.

Meist werden die „Diabelli-Variationen“ Beethovens in einem Atemzug mit den „Goldberg-Variationen“ von Johann Sebastian Bach genannt. Der Wiener Musikverleger Anton Diabelli hatte 1819 die geniale Idee, nach einem eigenen, sehr einfach gehaltenen Walzerthema, die berühmtesten Komponisten seiner Zeit zu einer Variationskomposition einzuladen. 50 Komponisten konnte er für dieses Sammelwerk gewinnen, darunter Franz Liszt (es sollte seine erste gedruckte Komposition als 11jähriger werden),

Franz Schubert oder Carl Czerny. Der 51 Komponist war Ludwig van Beethoven.

Die Variationen waren Spiegelbild des musikalischen Geschmackes und Zeitgeistes des noch jungen 19. Jahrhunderts. Virtuose Tonleiterkaskaden wechselten mit banalen Verzierungen des Themas mit Trillern und Nebennoten, manche phantasierten frei, andere zwängten das Thema in den strengen Kontrapunkt der Fuge. Visionär die Herangehensweise Schuberts, der seine kantable Moll-Variation wie aus einer anderen Welt hereinschimmern ließ.

Die Werke wurden in einem Sammelband veröffentlicht. Für den Beethoven’schen Beitrag musste ein eigener Band herhalten - denn der Meister hatte sage und schreibe 33 Veränderungen abgeliefert.

Das Leitmotiv seines Lebens

Der österreichische Pianist Rudolf Buchbinder gilt als einer der führenden Beethoven-Interpreten weltweit. Vor allem diese Variationen op. 120 haben ihn durch seine ganze künstlerische Karriere begleitet, und umso mehr in diesem Beehtoven-Jahr 2020.

„Diese Diabelli-Variationen von Beethoven sind ja sein letztes großes Klavierwerk. Und mit seinen letzten Werken - und besonders auch mit seinen letzten Streichquartetten hat sich ja Beethoven von seinem Publikum entfernt, das heißt, das Publikum hat sich entfernt von Beethoven und hat sich Rossini zugewandt. Man muss sich vorstellen, diese Diabelli Variationen waren nicht nur für da Publikum schwer, sondern auch für die Pianisten, und wurden erst 30 Jahre später durch den Herrn von Bülow aufgeführt. Also 30 Jahre sind diese 33 Variationen brach gelegen.“ (Rudolf Buchbinder)

Die vierjährige Entstehungszeit ist auch Ausdruck der intensiven Beschäftigung des Komponisten Beethoven mit der kompositorischen Struktur des gesamten Zyklus. Er stellt um, wechselt zwischen kaleidoskopartiger Kleinteiligkeit und großen Spannungsbögen, kontrastiert - schier unerschöpflich scheint der Ideenreichtum zu sein, aus dem Beethoven schöpft, bis wieder hin zur dichten Fuge, um zum Schluss in einen „Lebe-wohl-Ton“ zu kommen - so, als wäre die Vorahnung des Abschiedes vom Klavier hier in Töne gefasst.

Rudolf Buchbinder hat das Werk nicht nur unzählige Male auf Konzertpodien weltweit gespielt, aufgenommen, für 2020 hat er diese Variationen als Inspirationsquelle für wieder neue Variationen hergenommen. Er hat zeitgenössische Komponistinnen und Komponisten eingeladen, ihre „Diabelli-Variationen“ zu verfassen: Lera Auerbach, Brett Dean, Toshio Hosokawa, Christian Jost, Brad Lubman Philippe Manoury, Max Richter, Rodion Schtschedrin, Johannes Maria Staud, Tan Dun und Jörg Widmann.

„Für mich war klar: Mein Projekt „Diabelli 2020“ sollte die Zeiten überbrücken, eine erneute Einspielung des Diabelli-Zyklus würde nur Sinn machen, wenn man auch aktuelle Komponisten bitten würde, eine Variation über den Walzer beizusteuern. Klar, dass wir dabei heute nicht mehr regional oder national denken wie Daibelli, sondern wissen, dass Beethoven 2020 längst in der globalen Welt angekommen ist.“ (Rudolf Buchbinder).

Angekommen in einer Variationsfülle, die als künstlerische Vielfalt ungebrochener Ausdruck des Genies Beethoven ist, den wir uns wieder einmal neu zu entdecken aufmachen dürfen - in der nächsten Variation.